Rund ein Viertel der Wählenden nutzte vor den Wahlen 2023 eine Online-Wahlhilfe wie Smartvote – drei Viertel taten dies nicht. Warum entscheiden sich manche Wählende für solche Tools, während andere darauf verzichten? Eine kürzlich erschiene Publikation mit Daten aus dem Kanton Bern liefert Antworten und beleuchtet, was den (Nicht-)Gebrauch digitaler Hilfsmittel in der Politik generell beeinflusst.

Die Studie testet – abgeleitet aus der bestehenden Literatur (u.a. Rogers 2010, Verba et al. 1995) – drei Erklärungsansätze für die Nutzung von Online-Wahlhilfen: 1. Grad des Bewusstseins über die Verfügbarkeit solcher Tools; 2. Ausmass persönlich verfügbarer Ressourcen (Bildung, Interesse und politisches Wissen); 3. das Resultat individuelle Kosten-Nutzen-Überlegungen (Stabilität und Sicherheit des Wahlentscheids, subjektiver Wissensstand).

Beeinflussung der Nutzung von Wahlhilfen

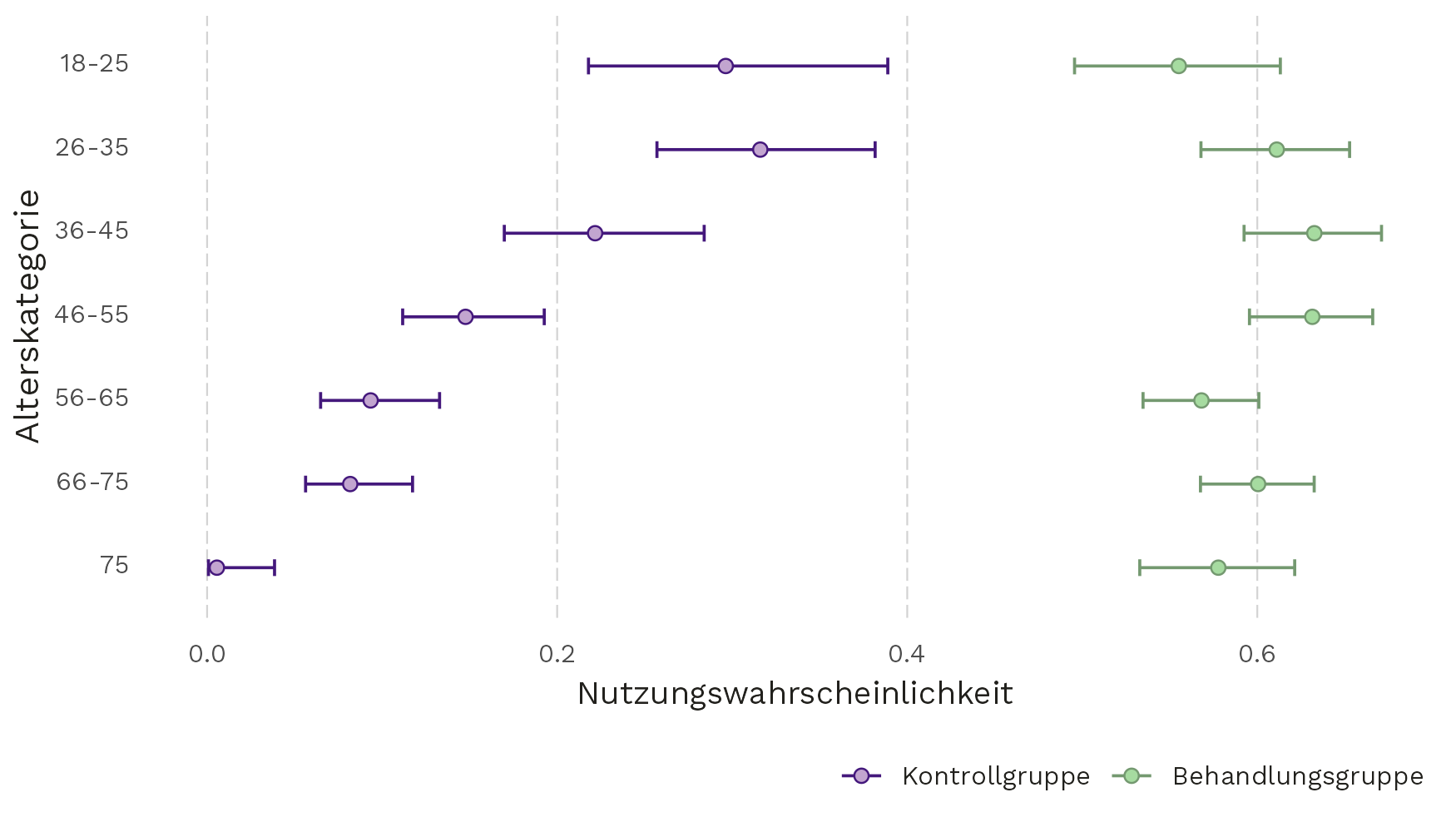

Die Studie führt zur Erkenntnis, dass wenn man die Wählerinnen und Wähler über die Existenz einer Wahlhilfe gezielt informiert, die Wirkung dieser Information bei älteren Personen am stärksten ausfällt. Während in der (nicht zusätzlich informierten) Kontrollgruppe die Nutzungswahrscheinlichkeit mit steigendem Alter laufend abnimmt (rund 30% bei unter 35-Jährigen, unter 10% bei über 55-Jährigen), wirkt sich die Information bei den Älteren überproportional stark aus, sodass am Ende die Nutzungswahrscheinlichkeit in allen Gruppen bei rund 60% liegt (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1: Einfluss der gezielten Information über Online-Wahlhilfe auf die Nutzungswahrscheinlichkeit nach Alterskategorien  Abbildung : Alix d’Agostino, DeFacto, reproduziert anhand Walder et al. (2024) · Daten : durchgeführte Umfrage

Abbildung : Alix d’Agostino, DeFacto, reproduziert anhand Walder et al. (2024) · Daten : durchgeführte Umfrage

Daneben zeigt sich, dass Personen mit höherer Bildung, grösserem politischen Interesse und höherem Faktenwissen über Politik die Online-Wahlhilfe häufiger nutzen. Hingegen beeinflussen die Stabilität der Wahlentscheidung über die Zeit und die Sicherheit des vor der Wahl angegebenen Wahlentscheids die Wahlhilfenutzung nicht negativ, wie es aufgrund von Kosten-Nutzen-Überlegungen eigentlich zu erwarten gewesen wäre.

Gründe für die Nichtnutzung

Wahlteilnehmende, die die Online-Wahlhilfe nicht genutzt haben, wurden in der zweiten Umfragewelle zudem gefragt, weshalb sie auf eine Nutzung verzichtet haben (Mehrfachauswahl war möglich). Es zeigt sich, dass technische Gründe, fehlendes Vertrauen oder Datenschutzbedenken nur von wenigen angegeben wurden. Aus der Kontrollgruppe, die keine Einladung zur Smartvote-Nutzung erhalten hat, gab rund ein Viertel der Befragten an, dass sie von der Wahlhilfe nichts gewusst haben (unter den Eingeladenen: 8%). Der mit Abstand am häufigsten genannte Grund war jedoch, dass man für den Wahlentscheid keine Wahlhilfe nötig hatte: Von allen Befragten gaben gegen 60% diese Begründung an.

Wenn mehr als die Hälfte der Befragten angibt, dass sie für sich keine Notwendigkeit für den Gebrauch einer Online-Wahlhilfe sieht, lohnt sich ein genauerer Blick auf diese Gruppe. Welche Faktoren beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, dass Nichtnutzende von Wahlhilfen diesen Grund angeben? Mittels Regressionsanalyse lassen sich folgende Erkenntnisse gewinnen: Entgegen der Erwartung haben höhere Bildung und höheres Interesse an Politik keinen signifikanten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Nutzung der Wahlhilfe aus Kosten-Nutzen-Überlegungen als unnötig erachtet. Auch die Stabilität der persönlichen Wahlentscheidung über die Zeit und die Sicherheit des vor der Wahl angegebenen Wahlentscheids zeigen keine den theoretischen Erwartungen entsprechenden Effekte. Signifikant sind hingegen die Ergebnisse bezüglich des faktischen und subjektiven politischen Wissens, die beide die Wahrscheinlichkeit, dass keine Notwendigkeit für den Gebrauch angegeben wird, positiv beeinflussen, was den Erwartungen vollauf entspricht.

Folgerungen über Wahlhilfen hinaus

Eine gesamthafte Betrachtung der Ergebnisse ergibt, dass einige Merkmale die Wahrscheinlichkeit der Nutzung erhöhen, obwohl sie gleichzeitig den persönlichen Nutzen des Instruments verringern. So wird beispielsweise festgestellt, dass Faktenwissen über Politik die Nutzung der Online-Wahlhilfe im Allgemeinen erhöht, aber gleichzeitig unter Nichtnutzenden den Bedarf an solchen Tools senkt. Daraus ergibt sich die paradoxe Beobachtung, dass Personen, die Wahlhilfen – oder digitale Tools in der Politik ganz allgemein – am häufigsten nutzen, aufgrund ihrer Voraussetzungen (Bildung, Interesse, Wissen) den geringsten Nutzen für die eigene Wahlentscheidung daraus ziehen. Dies, weil sie im Allgemeinen über die Positionen der Parteien und Kandidierenden bereits recht gut Bescheid wissen.

Die Resultate zeigen auch, dass der Nichtgebrauch weniger eine Folge von Misstrauen, Komplexität oder technischen Problemen ist, sondern vor allem aufgrund der Wahrnehmung, dass man selbst keine Hilfestellung beim Wahlentscheid benötigt. Dies kann als gute Nachricht interpretiert werden, da es einfacher ist, das Bewusstsein zu erhöhen, als Misstrauen abzubauen. Die erwähnte paradoxe Beobachtung legt zudem nahe, dass zusätzliche Informationen über die Verfügbarkeit des Tools auf diejenigen Gruppen ausgerichtet sein sollten, die am meisten von deren Gebrauch profitieren.

Referenzen

- Everett M. Rogers. 2010. Diffusion of Innovations. Simon and Schuster.

- Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman, and Henry E. Brady. 1995. Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press.

- Maxime Walder, Jan Fivaz, Daniel Schwarz, and Nathalie Giger. 2024. Explaining the (non-) Use of Voting Advice Applications. Digit. Gov. Res. Pract., Vol. 5, No. 3, Article 33 (October 2024), 29 pages. https://doi.org/10.1145/3689214

Dieser Artikel wurde von Raed Hartmann bearbeitet.

Bild: unsplash.com