In vielen Ländern bleibt die Rollenverteilung traditionell: Frauen übernehmen den Grossteil der Betreuungsarbeit und Männer bleiben in der Rolle des Ernährers verhaftet. Immer mehr Länder versuchen aber, die Beteiligung von Vätern an der Kinderbetreuung zu fördern. Eine Elternzeit soll beiden Elternteilen die Möglichkeit geben, sich gleichermassen um ihre Kinder zu kümmern. Meret Lütolf untersucht, inwiefern bestehende Elternzeitregelungen die Gleichstellung der Geschlechter fördern und in welchen Bereichen noch Nachholbedarf besteht.

Traditionelle Rollenbilder dominieren weiterhin

Der Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen hat auch Auswirkungen auf das traditionelle Familienmodell, in dem der Mann erwerbstätig ist und sich die Frau ausschliesslich um Kinder und Haushalt kümmert. Zwar fördern viele Länder die Erwerbstätigkeit von Müttern, doch der Wandel hin zu einer gleichberechtigten Aufteilung der Care-Arbeit zwischen den Elternteilen geht nur langsam voran (Daly, 2011; Ferragina, 2019).

Der sogenannte universal caregiver-Ansatz, vorgeschlagen von Fraser (1994), bei dem beide Elternteile gleichermassen am Arbeitsmarkt und der Kinderbetreuung teilnehmen (Gornick & Meyers, 2008), ist ein Ideal, das für wahre Geschlechtergerechtigkeit unabdingbar ist und den Familien gleichzeitig mehr Wahlfreiheit in der Aufgabenaufteilung ermöglicht (Gornick & Meyers, 2003).

Elternzeit als Schlüssel zur Veränderung

Elternzeitregelungen haben sich als entscheidendes Instrument erwiesen, um das Verhalten von Vätern zu beeinflussen (Rubery, 2015). So zeigt sich, dass Väter, die früh nach der Geburt eines Kindes eine Elternzeit nehmen, langfristig stärker in die Betreuungsarbeit eingebunden bleiben (Almqvist & Duvander, 2014; Huerta et al., 2014).

Auch wenn viele Länder inzwischen flexible Elternzeitregelungen eingeführt haben, wird das Potenzial dieser Regelungen in der Praxis häufig nicht ausgeschöpft. Mütter übernehmen weiterhin den Grossteil der Betreuung, während Väter ihre Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen, nur in geringem Umfang nutzen (Jurado-Guerrero & Muñoz-Comet, 2021; Reimer, 2020; Rostgaard & Ejrnæs, 2021; Saarikallio-Torp & Miettinen, 2021). Diese ungleiche Verteilung der Betreuungsarbeit hat auch langfristige Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligung von Müttern (Ferragina, 2019). O’Brien (2009) betont die Bedeutung von klaren Regelungen, die Väter gezielt ansprechen und ihnen durch explizit formulierte Rechte den Zugang zur Elternzeit erleichtern.

Was zeichnet eine geschlechtergerechte Elternzeitpolitik aus?

Die Forschung ist sich einig, dass eine Elternzeitregelung, die auf Gleichstellung abzielt, mehrere zentrale Elemente aufweisen muss. Erstens soll sie eine nicht übertragbare Elternzeit für Väter vorsehen, um sicherzustellen, dass diese ihre Rolle als Betreuer wahrnehmen (Castro-García & Pazos-Moran, 2016; Patnaik, 2019). Zweitens ist die Höhe der finanziellen Kompensation entscheidend: Eine Lohnersatzleistung von 100 Prozent sorgt dafür, dass Familien nicht zwischen Betreuungszeit und finanzieller Stabilität abwägen müssen (Gornick & Meyers, 2003). Schliesslich ist auch die Dauer der Elternzeit ein wesentlicher Faktor. Studien legen nahe, dass eine Dauer von sechs bis zwölf Monaten pro Elternteil ideal ist, um eine nachhaltige Beteiligung beider Elternteile an der Betreuung zu gewährleisten (Gornick & Meyers, 2008).

Messung der Egalitarität von Elternzeit-Policies

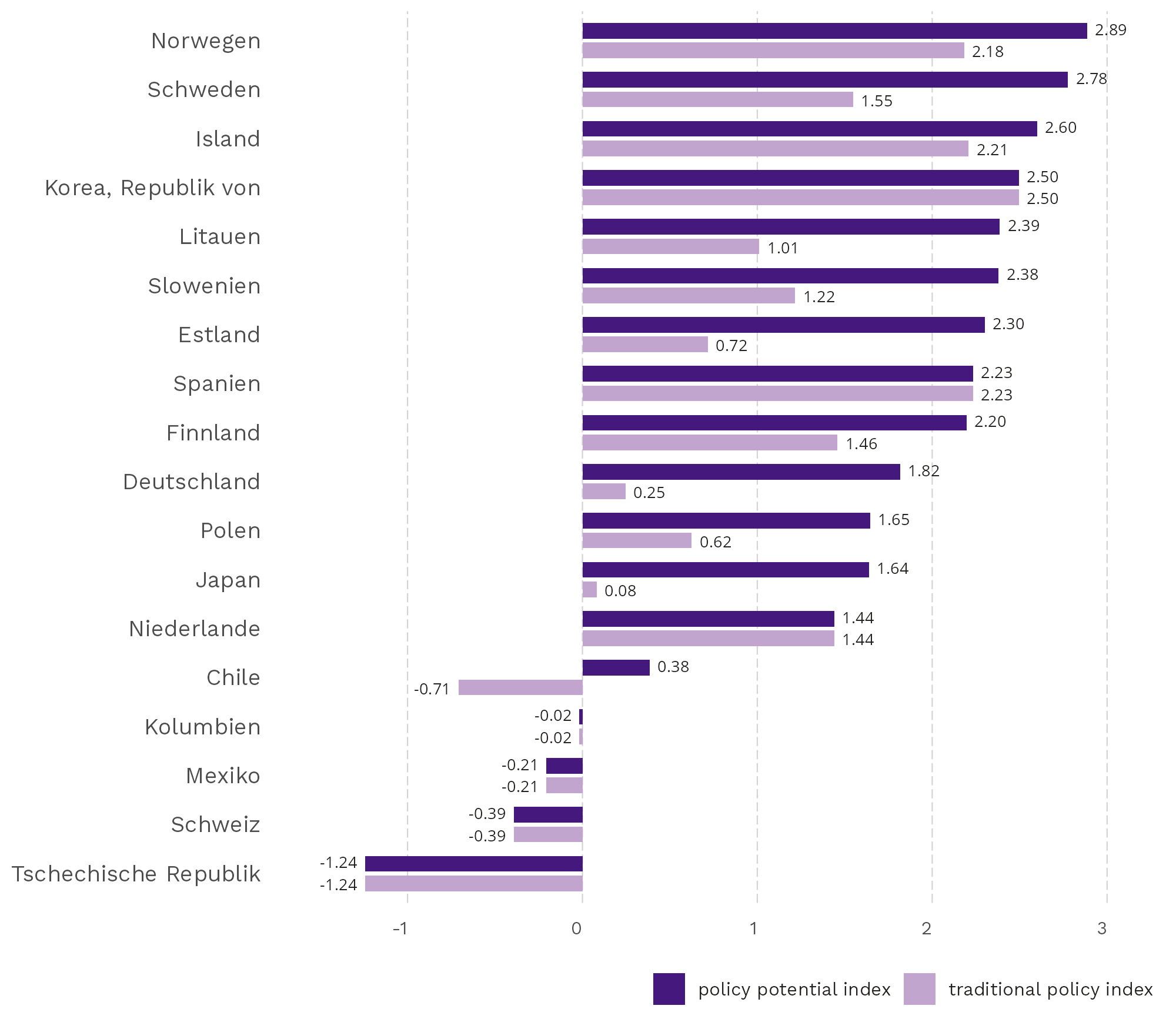

Ein neu entwickeltes Analyseraster zur Identifizierung von egalitär gestalteter Elternzeit-Policy unterscheidet zwischen zwei Indizes: Zum einen dem Policy-Potential-Index zur Messung des egalitären Policypotenzials bei einer gleichmässigen Policy-Inanspruchnahme beider Elternteile und zum anderen dem traditional Policy-Index unter der Berücksichtigung der nachweislich einseitigen Inanspruchnahme der transferierbaren Elternzeit durch die Mutter.

Ein Blick auf die internationale Praxis

Es gibt grosse Unterschiede in der Gestaltung der Elternzeitregelungen in verschiedenen Ländern. Abbildung 1 zeigt die Policy-Indizes, wobei die skandinavischen Staaten (ausser Finnland) das grösste Potenzial für egalitäre Elternzeitregelungen haben.

Abbildung 1: Der traditional Policy-Index und der Policy-Potential-Index aktueller Elternzeitregelungen im internationalen Vergleich.

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto

Im Vergleich zu beispielsweise Schweden verfolgt Finnland eine familienorientiertere Strategie, was sich auch in der Elternzeitregelung äussert (Hiilamo & Kangas, 2009). Die Schweiz hat einen der niedrigsten Indizes und bietet nur begrenzte Elternzeitmöglichkeiten (BSV, 2020; Schubarth, 2015).

Wird der übertragbare Elternzeitanspruch der Mutter zugeschrieben und daraus der traditional Policy-Index berechnet, zeigen sich für einige Länder deutlich niedrigere Werte als für den Policy-Potential-Index. Besonders in Estland und Schweden sinkt der Index deutlich. Hingegen Südkorea und Spanien bieten keine übertragbare Elternzeit an, weshalb auch der traditional Policy-Index hoch ausfällt.

Die Zukunft der Elternzeitpolitik

Um das Ideal des universal caregiver-Ansatzes Realität werden zu lassen, müssen bestehende Elternzeitregelungen weiterentwickelt werden. Nur durch eine Kombination aus finanziellen Anreizen, nicht übertragbaren Anteilen und einer ausreichenden Dauer kann sichergestellt werden, dass Väter ihre Rolle als Betreuer ernsthaft wahrnehmen (Castro-García & Pazos-Moran, 2016; Gornick & Meyers, 2008). Es bleibt eine politische Herausforderung, die Bedingungen zu schaffen, unter denen Familien ihre Betreuungspflichten gleichberechtigt und flexibel aufteilen können.

Referenzen

- Almqvist, A. L., & Duvander, A. Z. (2014). Changes in gender equality? Swedish fathers’ parental leave, division of childcare and housework. Journal of Family Studies, 20(1), 19–27.

- BSV. (2020). Vaterschaftsurlaub: die Vorlage im Detail. Technical report, Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV).

- Castro-García, C., & Pazos-Moran, M. (2016). Parental Leave Policy and Gender Equality in Europe. Feminist Economics, 22(3), 51–73.

- Daly, M. (2011). What adult worker model? A critical look at recent social policy reform in Europe from a gender and family perspective. Social Politics, 18(1), 1–23.

- Ferragina, E. (2019). Does Family Policy Influence Women’s Employment?: Reviewing the Evidence in the Field. Political Studies Review, 17(1), 65–80.

- Fraser, N. (1994). After the Family Wage: Gender Equity and the Welfare State. Political Theory, 22(4), 591–618.

- Gornick, J. C., & Meyers, M. K. (2003). Families that work: Policies for Reconciling Parenthood and Employment. Russell Sage Foundation.

- Gornick, J. C., & Meyers, M. K. (2008). Creating gender egalitarian societies: An agenda for reform. Politics and Society, 36(3), 313–349.

- Hiilamo, H., & Kangas, O. (2009). Trap for women or freedom to choose? The struggle over cash for child care schemes in Finland and Sweden. Journal of Social Policy, 38(3), 457–475.

- Huerta, M. C., Adema, W., Baxter, J., Han, W.-J., Lausten, M., Lee, R., & Waldfogel, J. (2014). Fathers’ Leave and Fathers’ Involvement: Evidence from Four OECD Countries. European Journal of Social Security, 16(4), 308–346.

- Jurado-Guerrero, T., & Muñoz-Comet, J. (2021). Design Matters Most: Changing Social Gaps in the Use of Fathers’ Leave in Spain. Population Research and Policy Review, 40(3), 589–615.

- O’Brien, M. (2009). Fathers, parental leave policies, and infant quality of life: International perspectives and policy impact. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 624(1), 190–213.

- Patnaik, A. (2019). Reserving time for daddy: The consequences of fathers’ quotas. Journal of Labor Economics, 37(4), 1009–1059.

- Reimer, T. (2020). Why fathers don’t take more parental leave in Germany: comparing mechanisms in different work organizations. Community, Work and Family, 23(4), 419–438.

- Rostgaard, T., & Ejrnæs, A. (2021). How different parental leave schemes create different take-up patterns: Denmark in nordic comparison. Social Inclusion, 9(2), 313–324.

- Rubery, J. (2015). Regulating for Gender Equality: A Policy Framework to Support the Universal Caregiver Vision. Social Politics, 22(4), 513–538.

- Saarikallio-Torp, M., & Miettinen, A. (2021). Family leaves for fathers: Non-users as a test for parental leave reforms. Journal of European Social Policy, 31(2), 161–174.

- Schubarth, K. (2015). Zehn Jahre Mutterschaftsentschädigung. Soziale Sicherheit CHSS, 3, 159–162.

Dieser Artikel wurde von Raed Hartmann bearbeitet.

Bild: Unsplash.com