Im internationalen Vergleich führt die Schweiz rund ein Fünftel aller Volksabstimmungen auf nationaler Ebene durch. Die Nutzung direktdemokratischer Instrumente ist in der Schweiz weltweit am stärksten ausgeprägt. Eine Schweizer Bürgerin oder ein Schweizer Bürger stimmt pro Jahr im Schnitt auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene über rund ein Dutzend Vorlagen ab.

Folgender Artikel fasst die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts «The World of Referendums: 2024 Edition» zusammen. Dieser untersucht Schweizer Volksabstimmungen auf nationaler und kantonaler Ebene über die Zeit. Der Bericht basiert auf der Referendum Database (RDB) des Zentrums für Demokratie Aarau, die Abstimmungen weltweit erfasst und vergleichbar macht.

Gleiche Instrumente, unterschiedliche Verwendung

Zwar bedienen sich Bund und Kantone aus dem gleichen Werkzeugkasten direktdemokratischer Instrumente. Jedoch gibt es in der Praxis grosse Unterschiede zwischen den Kantonen. Je nach Wohnort (er)leben Schweizer Bürgerinnen und Bürger stark unterschiedliche Ausprägungen der direkten Demokratie.

Als verfassungsrechtliche Vorgabe des Bundes müssen alle Kantone das obligatorische Verfassungsreferendum und die Volksinitiative auf Teil- oder Totalrevision ihrer Verfassung vorsehen. Darüber hinaus sind die Kantone in der Nutzung des direktdemokratischen Werkzeugkastens frei. So kennen sämtliche Kantone das obligatorische und/oder das fakultative Finanzreferendum, welches auf Bundesebene nicht existiert. Rund die Hälfte der Kantone kennt neben dem obligatorischen Verfassungsreferendum auch das obligatorische Gesetzesreferendum. In einigen Kantonen sind zudem auch allgemeinverbindliche Parlamentsbeschlüsse und Parlamentsverordnungen dem fakultativen Referendum unterstellt. Zusätzlich kann in einigen Kantonen das Parlament ein Referendum lancieren.

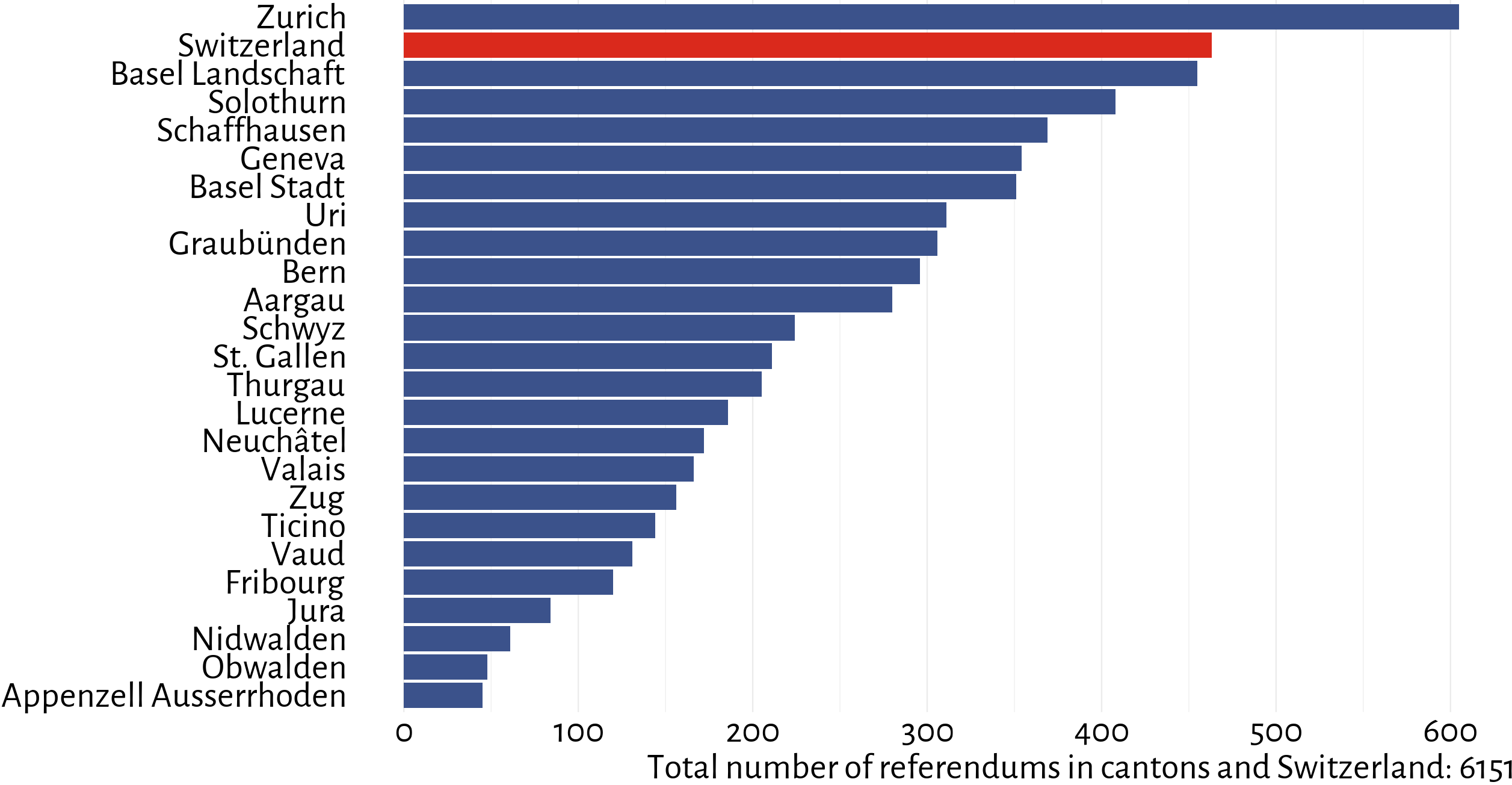

Anzahl der Volksabstimmungen

In Bezug auf die Anzahl der Volksabstimmungen ist Zürich Spitzenreiter mit rund 600 Abstimmungen seit 1970, gefolgt von nationalen Abstimmungen, Basel Landschaft und Solothurn. Mit knapp 300 Abstimmungen liegt der Kanton Aargau im oberen Mittelfeld. Am unteren Ende der Skala ist mit rund 80 Abstimmungen der Jura als jüngster Schweizer Kanton anzutreffen, gefolgt von Freiburg und Waadt mit je rund 120 Abstimmungen. Am wenigsten an der Urne abgestimmt haben die ehemaligen Landsgemeinde-Kantone Nidwalden, Obwalden und Appenzell Ausserrhoden. Die beiden Landsgemeinde-Kantone Appenzell Innerrhoden und Glarus sind in der Grafik nicht aufgeführt.

Landsgemeinde-Abstimmungen sind in der RDB nur unvollständig erfasst. Deshalb fehlen die Kantone Appenzell Innerrhoden und Glarus vollständig, da diese zur direktdemokratischen Entscheidfindung primär Landsgemeinden nutzen. Für Nidwalden sind Volksabstimmungen ab 1997 erfasst, für Appenzell Ausserrhoden ab 1998 und für Obwalden ab 1999.

Abbildung 1: Anzahl Volksabstimmungen national und kantonal (ohne Landsgemeinde-Abstimmungen), 1970-2024. (Quelle: RDB)

Aus der Grafik wird ersichtlich, dass in den meisten Kantonen weniger abgestimmt wird als auf Bundesebene. Aus Sicht der Autor:innen liegt dies daran, dass die meisten Kantone höhere Anforderungen an das Verhältnis von Unterschriftenzahl zur Anzahl Stimmberechtigten stellen als der Bund. Dies erschwert die Lancierung von Volksinitiativen und fakultativen Referenden. Ebenfalls ist das Interesse der Bevölkerung an kantonalen Vorlagen tendenziell tiefer, was wiederum die Unterschriftensammlung erschwert.

Typen von Volksabstimmungen

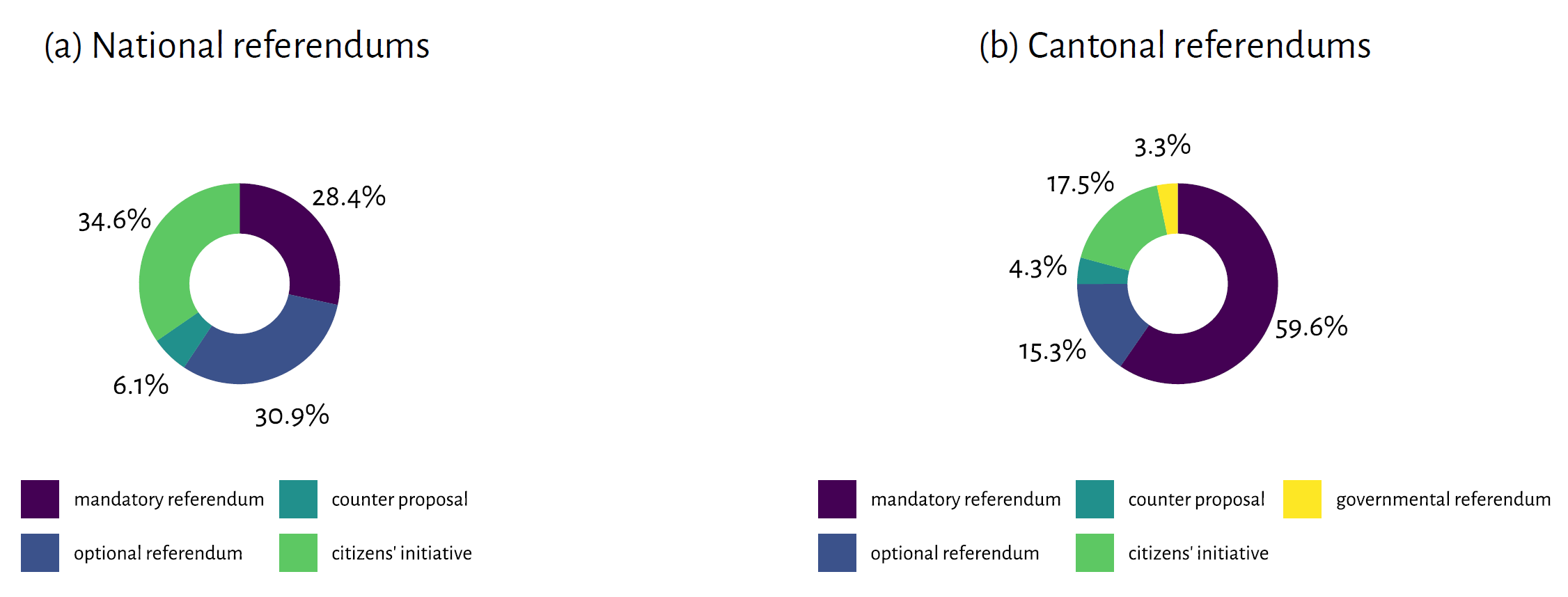

Auch beim Typus der Volksabstimmungen lassen sich grosse Unterschiede zwischen Bund und Kantonen sowie zwischen den Kantonen beobachten.

Auf nationaler Ebene werden rund zwei Drittel aller Abstimmungen über Unterschriftensammlungen ausgelöst. Zu je einem Drittel sind dies Volksinitiativen und fakultative Referenden. Der restliche Drittel sind obligatorische Referenden oder Gegenvorschläge. Auf kantonaler Ebene wird nur rund ein Drittel der Volksabstimmungen über Unterschriftensammlungen ausgelöst. Die übrigen zwei Drittel der kantonalen Volksabstimmungen bilden obligatorische Referenden, Gegenvorschläge und Exekutiv-/Legislativreferenden, welche keine Unterschriftensammlung benötigen.

Abbildung 2: Anteil Referendumstypen national (1870-2024) und kantonal (1970-2024). (Quelle: RDB)

Abbildung 2: Anteil Referendumstypen national (1870-2024) und kantonal (1970-2024). (Quelle: RDB)

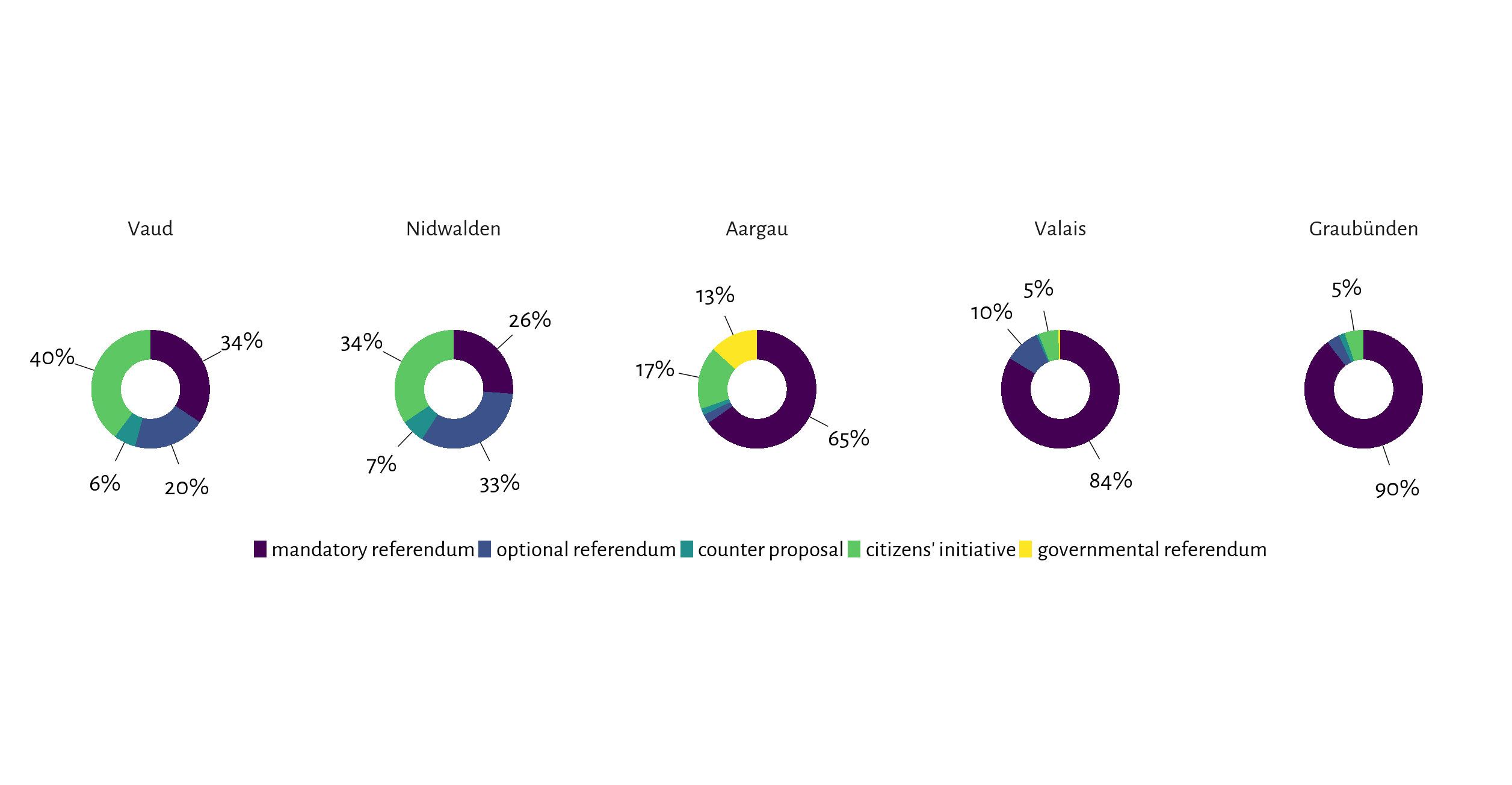

Nicht nur zwischen der nationalen und der kantonalen Ebene, auch zwischen den Kantonen zeigen sich grosse Unterschiede im Abstimmungstypus. Diese Unterschiede lassen sich anhand des Anteils an Volksinitiativen an der Gesamtzahl der Volksabstimmungen in einem Kanton veranschaulichen. Die Kantone Waadt (40%) und Nidwalden (34%) haben den höchsten Anteil an Volksinitiativen. Mit 17% bewegt sich der Kanton Aargau im Mittelfeld. Den niedrigsten Anteil haben demgegenüber das Wallis und der Kanton Graubünden mit je 5%.

Abbildung 3: Anteil Referendumstypen ausgewählter Kantone, 1970/1997-2024. (Quelle: RDB)

Aus Sicht der Autor:innen sind diese Unterschiede auf die jeweilige Kantonsverfassung zurückzuführen. Die Kantone nutzen direktdemokratische Instrumente auf unterschiedliche Weise. So sind zum Beispiel in der Deutschschweiz die direktdemokratischen Instrumente vielfältiger als in der Romandie oder im Tessin. Ebenfalls sind in der Deutschschweiz die Unterschriftenhürden tendenziell niedriger als in der Romandie oder im Tessin.

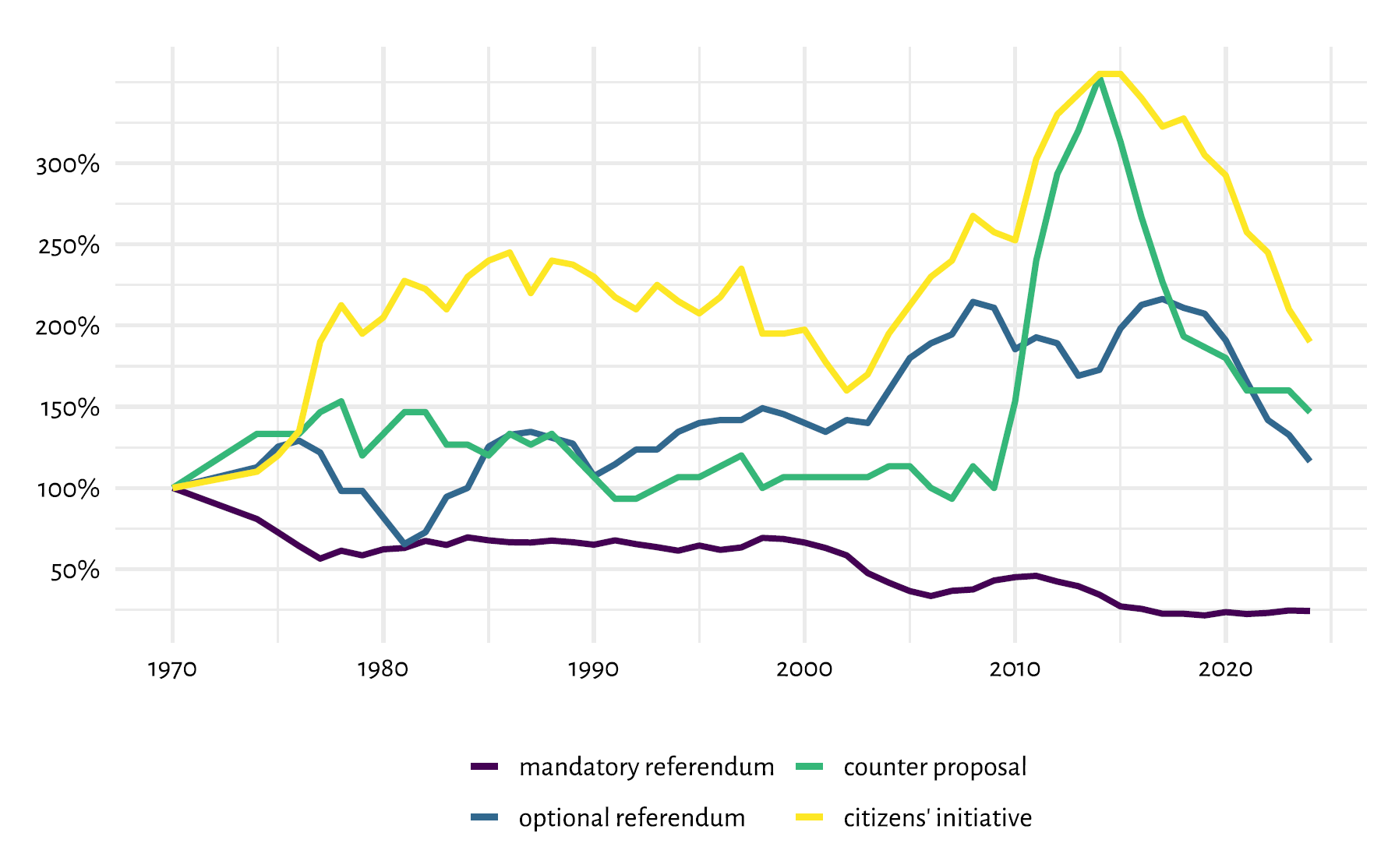

Die Kantone werden abstimmungsmüde

Währenddem die Zahl der nationalen Volksabstimmungen fluktuiert, ist die Zahl der kantonalen Volksabstimmungen seit den 1970er Jahren rückläufig. Es scheint, dass die Kantone abstimmungsmüde werden.

- Obligatorische Referenden: Seit den 1970ern nimmt die Zahl der obligatorischen Referenden in den Kantonen kontinuierlich ab. Obligatorischen Referenden machen einen Grossteil der Volksabstimmungen auf kantonaler Ebene aus (rund 60% seit 1970). Daher ist auch die Gesamtzahl der kantonalen Volksabstimmungen gesunken.

- Fakultative Referenden: Die Zahl der fakultativen Referenden ist seit den 1970ern zunächst relativ konstant geblieben, bzw. ab den 2000ern leicht angestiegen. Seit einigen Jahren zeichnet sich jedoch auch hier ein abnehmender Trend hin zum Stand von 1970 ab.

- Gegenvorschläge: Gegenvorschläge zu kantonalen Volksinitiativen blieben lange Zeit konstant, bis sie zusammen mit der Zahl der Volksinitiativen in den 2010er Jahren stark zugenommen haben. Heute nähert sich die Zahl der Gegenvorschläge wieder dem Stand von 1970 an.

- Volksinitiativen: Gegenüber 1970 war die Zahl der kantonalen Volksinitiativen in den 1980ern und 1990ern zunächst deutlich höher. Nach einem kurzen Rückgang in den 2000ern erreichte die Zahl der kantonalen Volksabstimmungen in den 2010er Jahren einen Höhepunkt. Seither ist die Zahl der Volksinitiativen wieder auf einem ähnlichen Niveau wie in den 1980er und 1990er Jahren.

Abbildung 4: Entwicklung kantonaler Volksabstimmungen über die Zeit, 1970-2024 (1970 = 100%), geglättet. (Quelle: RDB)

Die Abnahme obligatorischer Referenden auf kantonaler Ebene könnte auf kantonale Verfassungsänderungen zurückzuführen sein. Dies müsste jedoch vertieft untersucht werden, ebenso die Veränderungen bei der Anzahl der anderen Abstimmungstypen auf kantonaler Ebene.

Das Stimmvolk interessiert sich stärker für nationale Abstimmungen

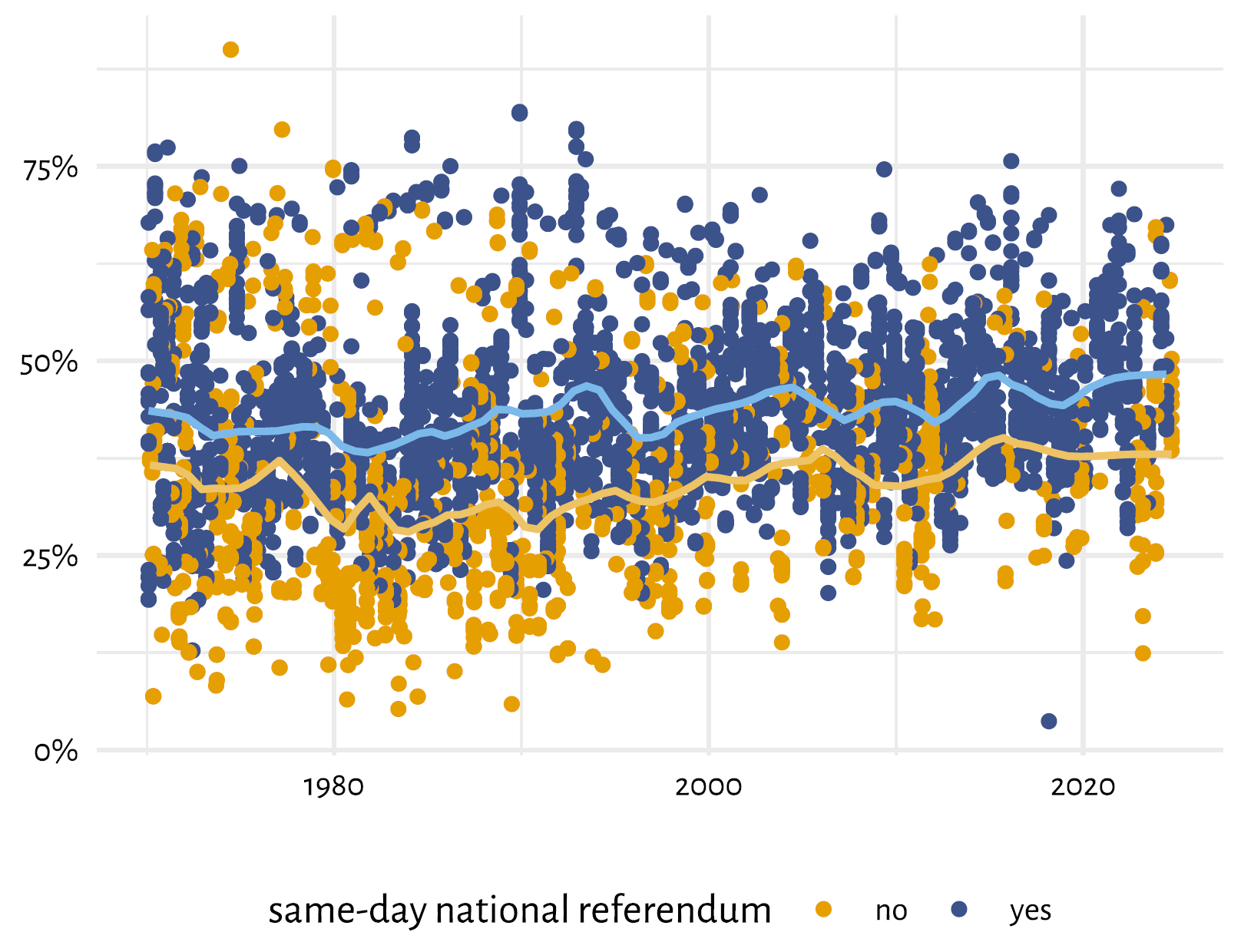

Bei kantonalen Volksabstimmungen ist die Stimmbeteiligung konstant leicht tiefer als bei nationalen Volksabstimmungen. Dies, obwohl oftmals auch kantonale Volksabstimmungen auf die offiziellen Abstimmungstermine des Bundes gelegt werden. In der nachfolgenden Grafik vergleichen wir die Stimmbeteiligung bei kantonalen Abstimmungen mit gleichzeitiger nationaler Abstimmung mit jener bei kantonalen Abstimmungen ohne gleichzeitige nationale Abstimmung.

Es zeigt sich ein relativ konstanter Unterschied in der Stimmbeteiligung von rund zehn Prozentpunkten. Wenn gleichzeitig mit einer kantonalen Abstimmung auch über eine nationale Vorlage abgestimmt wird, lockt dies mehr Stimmbürger:innen an die Urne, als wenn lediglich über kantonale Angelegenheiten entschieden wird. Wir schliessen daraus, dass sich das Stimmvolk stärker für nationale als für kantonale Abstimmungen interessiert.

Abbildung 5: Stimmbeteiligung in kantonalen Volksabstimmungen, unterschieden nach gleichzeitiger nationaler Vorlage, 1970-2024. (Quelle: RDB)

Bericht «The World of Referendums: 2024 Edition»

Der Bericht «The World of Referendums: 2024 Edition» analysiert und vergleicht Schweizer Volksabstimmungen auf nationaler und kantonaler Ebene. Wir untersuchen Häufigkeit, Typus, Themen, Wahlbeteiligung und Ergebnisse von Volksabstimmungen, wobei wir deutliche Unterschiede sowohl zwischen Bund und Kantonen als auch zwischen den Kantonen feststellen konnten.

Aus unserer Sicht bietet der Bericht einen guten Startpunkt für weiterführende Forschung, die die Mechanismen hinter den festgestellten Unterschieden und Entwicklungen untersucht. So könnte zum Beispiel untersucht werden, inwiefern die in diesem Bericht festgestellten Unterschiede zwischen den Kantonen auch auf kulturelle Aspekte zurückgeführt werden können. Ebenfalls wäre es lohnend, die Auswirkungen von Verfassungsänderungen, der Einführung des Doppelten Ja mit Stichfrage, oder der Einführung der Briefwahl vertieft zu analysieren.

Die Datengrundlage der Referendum Database wird laufend verbessert und erweitert. Wir planen, in Zukunft auch die kantonalen Volksabstimmungen vor 1970 laufend zu erfassen. Ebenfalls sollen die Landsgemeinde-Abstimmungen in der RDB vervollständigt werden.

Der Bericht und der Datensatz sind auf https://report.rdb.vote/ respektive https://c2d.ch/ abrufbar.

Es ist möglich, dass der Bericht oder der Datensatz trotz sorgfältiger Prüfung Fehler oder Inkonsistenzen enthält. Bitte senden Sie uns Verbesserungsvorschläge an feedback@rdb.vote.

Zitierweise:

Ezzaini, Juri, Jonas Wüthrich, Salim Brüggemann, Kymani Koelewijn, Gianluca Sorrentino, Robin Gut, and Uwe Serdült. “The World of Referendums: 2024 Edition.” Studienberichte des Zentrums für Demokratie Aarau, 30. Aarau: Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA), 2024.

Referenzen:

Auer, Andreas (2016): Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Bern.

Degen, Bernard (2011): Referendum; in: Historisches Lexikon der Schweiz (online unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010387/2011-12-23/ — letzter Zugriff: 27.09.2021).

Degen, Bernard (2016): Volksinitiative; in: Historisches Lexikon der Schweiz (online unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010386/2016-07-18/ — letzter Zugriff: 27.05.2021).

Ezzaini, Juri / Wüthrich, Jonas / Brüggemann, Salim / Koelewijn, Kymani / Sorrentino, Gianluca / Gut, Robin / Serdült, Uwe (2024): The World of Referendums: 2024 Edition. Studienberichte des Zentrums für Demokratie Aarau, 30 (30/2024).

Schaub, Hans-Peter (2016): Landsgemeinde oder Urne – was ist demokratischer? Urnen- und Versammlungsdemokratie in der Schweiz, Baden-Baden.

Serdült, Uwe (2024): Switzerland, in: Matt Qvortrup (Hg.), Referendums Around the World, 3. Aufl., S. 199–227.

Stutzer, Alois (1999): Demokratieindizes für die Kantone der Schweiz. Working Paper No. 23, in: Institute for Empirical Research in Economics University of Zurich (1999).