Im Vorfeld von Bundesratswahlen wird immer wieder ausgiebig über die Herkunft der Kandidaten und Kandidatinnen diskutiert. Ein rein statistischer Rückblick in die Kantonszugehörigkeit von Bundesräten sagt aber wenig über den Einfluss der Stände in Bundesbern aus.

«Eine Zentralschweizerin soll es sein!», «Ein Nordwestschweizer!». Und überhaupt: «Eine Berner Doppelvertretung habe der Schweiz noch nie geschadet, im Gegenteil!». «Irrlichtert nicht», mahnt man derweil in Zürich, später in Zug, mit stets erhobenem Warnfinger gegen die weniger gesegneten Freundeidgenossen. In Zeiten, in denen sich (Noch-)Bundesräte öffentlich über das «schwindende Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge» beklagen, gebiete es im Mindesten einen «NFA-Geber-Sitz». Landauf, landab erklingen aktuell Forderungen, wer wie in der Landesregierung vertreten sein sollte – ja, müsste. Zweifellos ist es wichtig und richtig, auch die «Kantonsfrage» zu stellen. Dessen, dass die Bundesratszusammensetzung auch unter föderalen Gesichtspunkten relevant ist, waren sich schon die Verfassungsväter bewusst. Ansonsten hätten sie auf die «Kantonsklausel» verzichtet; eine Nichtwählbarkeitsbestimmung, die über mehr als 150 Jahre Bundesstaatsgeschichte mehr als ein Bundesrat pro Kanton verbat. Ebenso wichtig wäre es jedoch, die «Kantonsfrage» richtig zu stellen.

Verkürzt gestellt ist sie nämlich dann, wenn man sich mit der amtlichen Statistik begnügt und daraus einen Vertretungsanspruch ableitet. Derartige Forderungen verkennen, wie viel Unschärfe sich hinter den nur vermeintlich simplen Zahlen verbirgt. Ist Guy Parmelin (SVP/VD) nun eigentlich der 15. oder 16. Bundesrat aus der Waadt? Je nachdem, ob man in Pierre Graber (SP/NE) nur einen «Papier-Neuenburger» erkennt, der seine ganze politische Karriere in der Waadt durchlief oder einen echten, weil in La Chaux-de-Fonds heimatberechtigten «citoyen neuchâtelois», wird die Antwort anders ausfallen. Denn: Die Auslegung der einstigen «Kantonsklausel» hat sich über die Zeit verändert. Welcher Bundesrat welchem Kanton zugeordnet wurde, bestimmte sich zunächst nach dem Bürgerrecht. Schon in den frühen 1970er Jahren stimmten Bürger- und Wohnkanton aber nur noch bei weniger als der Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner überein. Inwiefern sich aus dem Heimatschein echte heimatliche Gefühle ableiten lassen, wurde immer fraglicher. Als die Frauen ab 1971 auf die nationale Politbühne drängten, haftete dem Kriterium endgültige Willkür an. Weil die Frau durch ihre Heirat nach damals geltendem Recht durch ihren Vermählten sozusagen «künstlich» einen neuen Heimatort erwarb, wurde es geradezu beliebig. So fiel Liliane Uchtenhagen-Brunner (SP/ZH), der ersten offiziellen Bunderatskandidatin, der Baselbieter Bürgerort ihres Gatten zu, obwohl sie selbst im solothurnischen Olten geboren wurde und zeitlebens im Kanton Zürich politisch engagiert war. Zur eigentlichen Fiktion verkommen, musste eine zeitgemässere Interpretation der Wahlschranke her. Ab 1987 gab anstelle des Bürgerrechts künftig in erster Linie der Ort der politischen Tätigkeit den Ausschlag (bzw. der Wohnsitz, wenn eine Quereinsteigerin ins Rennen um einen Bundesratssitz stieg). Doch auch so ritzte die Praxis weiterhin am Geist der Bundesverfassung. Das bewies nicht zuletzt die Wahl der in St. Gallen verbürgerten, einst dem bernischen Stadtrat angehörenden und durch Verlegung ihrer Niederlassungspapiere über Nacht flugs zur Genferin gewordenen Bundesrätin Ruth Dreifuss (SP/GE). Wer die bisherigen Bundesratsmitglieder anhand der offiziellen Angaben aufsummiert, verkennt also, wie mobil deren Biografien eigentlich sind – und wie «worthülsig» juristisch bestimmte «Kantonszugehörigkeit» ist.

Ebenso falsch ist die «Kantonsfrage» von denjenigen gestellt, die aus der (fehlenden) Bundesratsvertretung (fehlende) bundespolitische Zugangschancen ableiten. In dieser verkürzten Lesart finde ein Stand nur dann Gehör, wenn sich einer der «Ihrigen» unter den Sieben einreihe. Anders gesagt, funktioniere das «rote Telefon» nach «Bundesbern» für den St. Galler Regierungsrat nur deshalb, weil die St. Galler Bundesrätin einst demselben Kreis angehörte. Derartige Deutungen übersehen, wie mannigfach und vielgestaltig die Bemühungen der Kantonsregierungen heutzutage sind, um an der Willensbildung des Bundes mitzuwirken (Art. 45 Abs. 1 BV). Enge persönliche Bande zum zuständigen eidgenössischen Departementsvorsteher zu pflegen, ist bloss ein Pfeiler ihrer mehrgleisigen Interessenvertretung. Darüber hinaus laden die Kantone «ihre» Delegation in National- und Ständerat regelmässig zu «Sessionstreffen», lobbyieren die Bundesamtsdirektorin unverfroren direkt und/oder treten im Verbund an; orchestriert über das interkantonale Konferenzgefüge. Doch just überall dort zeigen sich die eigentlichen Repräsentationsdefizite: Während die Bundesratsvertretung der unterschiedlichen Landesgegenden auf lange Sicht relativ ausgeglichen ist, ist sie unter den Kaderpositionen der Bundesverwaltung umso schiefer. Auch die Präsidien der gewichtigen interkantonalen Konferenzen werden meist unter nur einem kleinen Zirkel an «regimentsfähigen» Kantonen ausgemacht. Dass etwa Basel-Stadt während der COVID-19-Pandemie zeitgleich die GDK und die VDK anführte, sorgte ironischerweise kaum für Irritationen. Im gleichen Masse, wie den weniger «vertretungsverwöhnten» Kantonen die Türen anderswo versperrt sind, gewann der Direktkontakt zur Landesregierung an Bedeutung. Über die Zeit wurden Unterredungen zwischen Bundesrat und Kantonsregierungen durchwegs häufiger. Letztere sind dabei rein funktional motiviert: Der Gesundheitsminister verhandelt mit der Gesundheitsdirektorin; die UREK-Vorsteherin tauscht sich informell mit dem das Energiedossier verantwortenden Staatsrat aus. Ob man dasselbe Kantonswappen trägt, ist weitgehend unerheblich. Als Bundesratsmitglied könne man heutzutage «kaum noch so offen für so ein Grossbauprojekt im eigenen Kanton weibeln, wie das Adolf Ogi für den Lötschberg-Basistunnel tun konnte», bilanzierte eine frühere Berner Regierungsrätin denn auch nüchtern.

Die «Kantonsfrage» richtig zu stellen, hiesse also erstens, den Blick nicht auf den Kantons- bzw. Regionenproporz im Bundesrat zu verengen. Und zweitens bedingte es, darüber zu sinnieren, wie sich der frühzeitige, sachgerechte und chancengleichen Einbezug aller Kantone langfristig sicherstellen liesse – fernab des müssigen «Kantonsmaskenballs», der sich rund um Bundesrats(-ersatz)wahlen abspielt.

Hinweis: Dieser Beitrag erschien in gekürzter Fassung am 2. November 2022 als Gastkommentar in der NZZ-Printausgabe.

Referenzen:

Freiburghaus, Rahel: Lobbyierende Kantone? Subnationale Interessenvertretung in der Schweiz. Dissertationsvorhaben, Universität Bern.

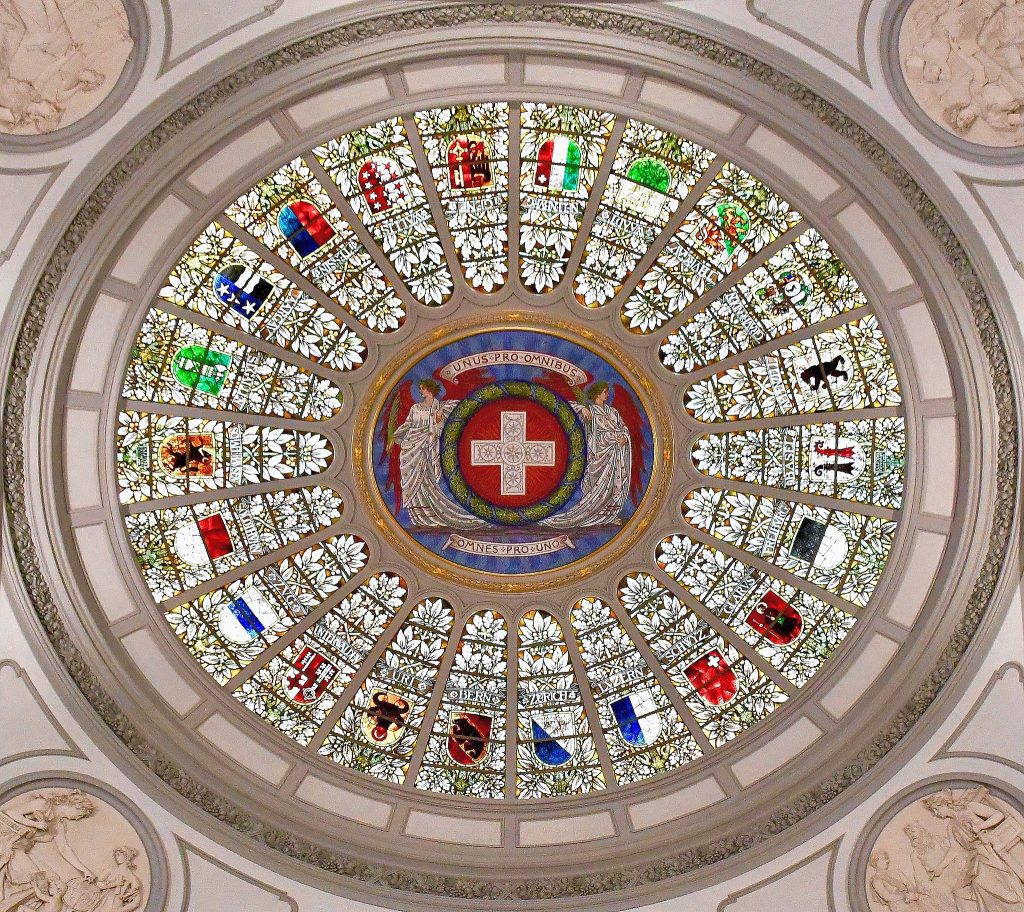

Bild: wikimedia commons