Seit 2000 nimmt der Frauenanteil in den Parlamenten Europas stetig zu. Dafür entscheidend sind insbesondere verschiedene Arten von Quoten. Doch dieser Anstieg ist nicht immer nachhaltig – dafür braucht es einen politischen Willen, wie das Beispiel der Schweiz zeigt.

- Die deskriptive Repräsentation von Frauen ist seit 2000 in Europa stark gestiegen

- Dies lässt sich v. a. mit politisch-kulturellen und mit institutionellen Faktoren erklären

- Eine besonders wichtige Rolle spielen verschiedene Arten von Quoten

- Es braucht allerdings einen politischen Willen und die Thematisierung des Problems, damit der Anstieg nachhaltig ist.

1. Entwicklung der politischen Repräsentation von Frauen in Europa

In den letzten Jahrzehnten, insbesondere seit der Jahrtausendwende, ist die deskriptive politische Repräsentation von Frauen in den nationalen Parlamenten in Europa fast durchgängig gestiegen. Mit deskriptiver Repräsentation ist gemeint, dass Parlamentarierinnen durch ihr Geschlecht für die Gruppe der Frauen stehen. Substantielle Repräsentation meint, dass Parlamentarierinnen verantwortlich für und im Interesse der Repräsentatierten handeln (vgl. Pitkin 2008). Zahlreiche Studien habe gezeigt, dass deskriptive Repräsentation eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für substanzielle Repräsentation ist (Überblick Blome und Fuchs 2017).

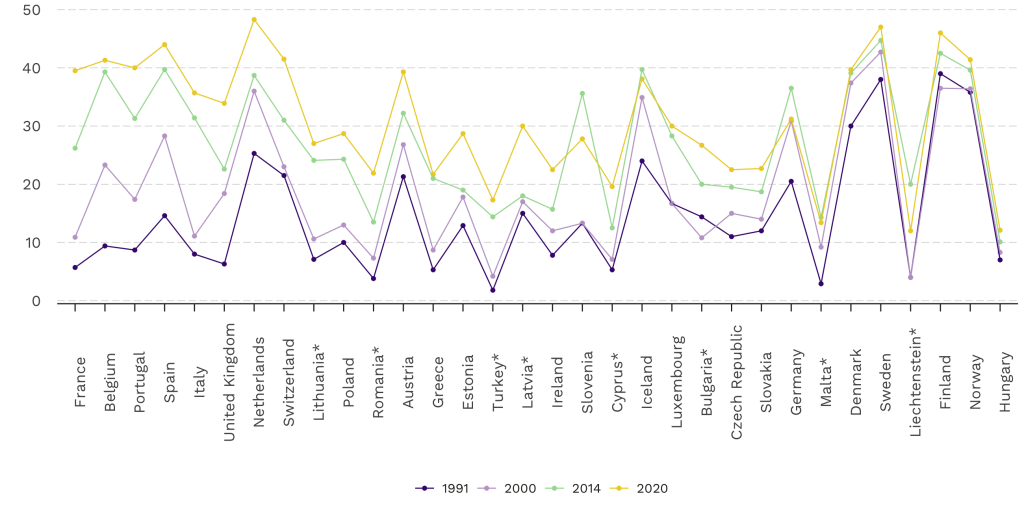

Abbildung 1: Entwicklung der politischen Repräsentation von Frauen in nationalen Parlamenten in Europa, 1991-2020

Anmerkung: 1991 ist das erste Jahr, dass komplett freie Wahlen in den ehemals staatssozialistischen Staaten abbildet; Daten von der Interparliamentary Union;

* = es wurden gesetzliche Quoten eingeführt

Im Jahr 2000 lag in noch in 29 Mitgliedsstaaten des Europarates die Frauenrepräsentation unter 20%, letztes Jahr (2020) waren es noch vier. Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklungen seit 1991 und seit 2014.

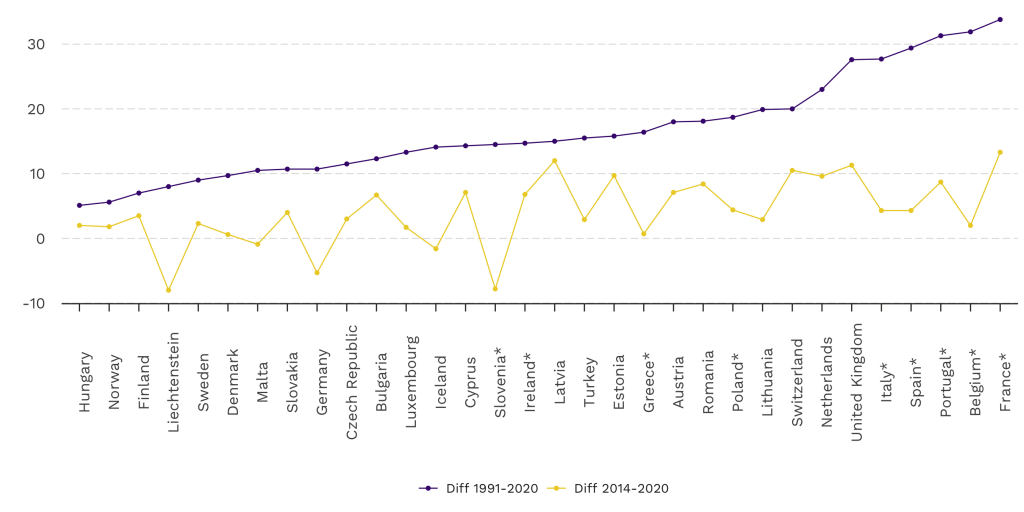

Abbildung 2: Veränderung der politischen Repräsentation von Frauen in Prozent, nationale Parlamente

Anmerkung: Bis 2014 waren nur Anstiege zu verzeichnen, danach sanken die Zahlen in einigen Ländern, und zwar vor allem im Mittelfeld. Die grössten Anstiege sind allesamt in Ländern zu finden, die gesetzliche Quotenregelungen eingeführt haben.

2. Erklärungsansätze

Wie kann man das erklären? Welche Gründe und Mechanismen stecken hinter dem Anstieg der politischen Repräsentation? Im Fokus der Forschung stehen sozialstrukturelle Faktoren, politische Kultur und institutionelle Faktoren wie Wahl- und Regierungssysteme, Parteiensysteme und die innere Organisation der Parteien.

Das sozioökonomische Standardmodell der politischen Partizipation erklärt Unterschiede in der Partizipation mit individuellen Unterschieden in der Ressourcenausstattung wie Bildung, Einkommen und Beschäftigungsstatus, das in zahlreichen Studien bestätigt wurde (Norris 2009, S. 628–629). Nach diesem Modell beteiligen sich Frauen seltener an der Politik, weil sie durchschnittlich weniger Ressourcen als Männer haben. Aber auch bei identischen Ressourcen bleiben Unterschiede zwischen Frauen und Männern bestehen.

Zweitens ist die politische Kultur eines bestimmten Landes ein zentraler Einflussfaktor. Mit politischer Kultur sind die relevanten Einstellungen der Bürger*innen zu Politik gemeint, also auch Normen und Wertorientierungen zur Rolle von Frauen in der Politik und in der Gesellschaft. In konservativ-katholischen Ländern mit starker Festlegung auf die Mutterrolle ist daher der Frauenanteil in der Politik tendenziell geringer als in den skandinavischen Ländern mit ihrer «Leidenschaft für Gleichheit». Diese Tendenz gilt auch für die Parteienlandschaft: In linken Parteien gibt es mehr Frauen als in rechten oder konservativen Parteien (Fuchs und Hoecker 2004).

Drittens sind institutionelle Faktoren relevant: das Wahl- und Regierungssystem sowie das Parteiensystem. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass das Wahlrecht, die Größe der Wahlkreise und die Anzahl der gewinnbaren Sitze pro Partei die Zahl der Frauen im Parlament stark beeinflussen (Übersicht in Krook und Schwindt-Bayer 2013). Politische Parteien sind zentral für die Rekrutierung von politischem Personal (Kittilson 2013) und darum sind die parteiinternen geschlechtsspezifischen Gelegenheitsstrukturen relevant, was Ressourcen, Mobilisierung, Nominierungsverfahren und Karriereentwicklung betrifft. Parteianalysen haben gezeigt, dass dezentrale und transparente Nominierungsverfahren für politische Ämter besonders gut sind, um die Präsenz von Frauen zu erhöhen (Lawless und Fox 2010; Norris 1993, 1997),

Viele Parteien haben auch interne Quotenregelungen für Ämter und Wahllisten eingeführt. Zahlreiche Studien zeigen: Damit Quoten zu einem effizienten Instrument werden, sollten sie verpflichtend sein, nicht umgangen werden können und ein numerisches, messbares Ziel haben. Ihre spezifischen Regeln sollten dem jeweiligen Wahlsystem, der Listenstruktur und -art entsprechen. Dazu gehören auch Rangfolge- oder Platzierungsregeln und schließlich wirksame Sanktionen bei Nichteinhaltung, wie die Ablehnung von Listen (Dahlerup et al. 2013; Franceschet et al. 2012).

3. Prüfung der Erklärungsansätze

In einer kleinen Studie wurden die in der Literatur bekannten Gründe für den Anstieg von Frauenrepräsentation in Europa geprüft (Fuchs und Scheidegger 2017). Hierbei zeigte sich besonders ein grosser Einfluss institutioneller Faktoren: Auf der Staatenebene findet sich kein nennenswerter und kein signifikanter Einfluss sozioökonomischer Unterschiede zwischen der Gruppe der Männer und der Gruppe der Frauen auf den Frauenanteil in nationalen Parlamenten.

Der Einfluss von Variablen, welche die Frauenfreundlichkeit der nationalen politischen Kultur messen – etwa weibliche Vorbilder in politischen Spitzenämtern – ist gering.

Historische Einflüsse schwächen sich im Laufe der Zeit ab. Der Zusammenhang zwischen Jahr der Einführung des Frauenwahlrechts und der parlamentarischen Frauenrepräsentation war 1991 und 2000 recht stark signifikant, 2014 aber wesentlich schwächer und nicht mehr signifikant.

Institutionelle Faktoren haben sich – erneut – als wichtig und signifikant für den Anstieg des Frauenanteils in Parlamenten erwiesen, und zwar hier besonders die Quotenregelungen: In 9 der 32 Länder aus Grafik 1 und 2 wurden nach 2000 gesetzliche Quoten eingeführt.

Je stärker gesetzliche Quotenregelungen (z. B. hinsichtlich der Höhe oder der Sanktionen) in den Ländern, desto stärker der Anstieg der Frauenanteile.

Auch freiwillige Partei-Quotenregeln sind wirksam, wenn das jeweilige nationale Wahlrecht eine hohe Proportionalität hat.

Wo gesetzliche Quoten fehlen, es nur wenige Quotenparteien gibt und die Proportionalität des Wahlrechts niedrig ist, hat sich seit der Jahrtausendwende nicht viel verändert.

4. Bedeutung für die Schweiz

Das politische System der Schweiz bietet moderat gute Regelungen für eine hohe Frauenrepräsentation, nämlich das Proporzwahlrecht für Parlamente mit hoher Proportionalität (gegenüber Majorzwahlen für Ständerat und Kantonsregierungen). Proporzwahlrecht und die Möglichkeit der Listenveränderung bieten Gelegenheiten, den Wunsch des Wahlvolks nach politischen Veränderungen und mehr Politikerinnen «schnell» abzubilden – etwa 1993 nach der Nichtwahl von Christiane Brunner in den Bundesrat oder 2019 nach dem Frauenstreik.

Zwar gilt die Schweiz als Land der Quoten, aber verbindliche Geschlechterquoten in der Politik konnten sich nicht durchsetzen. Eine mögliche Erklärung: Geschlechterquoten sind nicht systemrelevant. Der Sprachenproporz ist nötig, um das Land zusammenzuhalten, die Quotierung organisierter Interessen dafür, das nächste Referendum zu verhindern. Geschlecht ist aber nur in äusserst seltenen Fällen ein ausschlaggebender Faktor für eine Abstimmung.

Freiwillige Parteiquoten bei der SP und den Grünen wirken, auch wenn sie nicht in allen Kantonen gleich verbindlich formuliert sind. Seit 1987 (Grüne) und 1991 (SP) sind mindestens 40% auf den Nationalratslisten. Seit 1992 beträgt der Frauenanteil in den Fraktionen der Kantonsparlamente über 40%.

Die Schweiz hat eine Tradition informeller Quoten, welche die Frauenrepräsentation in Parlament und Regierung immer wieder vorangebracht haben. So sind bei Bundesratswahlen in der medialen Vorwahlberichtserstattung Überlegungen zur Geschlechterquote immer präsent (wenn eine Frau gewählt werden soll; wird die Männerquote erfüllt, ist dies kein Thema).

Aber: solche freiwilligen und informellen Quoten müssen immer wieder im politischen Diskurs bekräftigt und genannt werden, sonst verschwinden sie oder werden nicht angewendet.[1]

Eine automatische Entwicklung gibt es nicht, denn die durchschnittliche Frauenrepräsentation in den Kantonsparlamenten, den kantonalen Regierungen und in den Gemeinden liegt deutlich unter der auf nationaler Ebene. Eine politische Sozialisation, die alle Geschlechter anspricht, ist eine wichtige Voraussetzung für eine lebendige Demokratie. Dabei haben es auch die Parteien in der Hand. mehr Frauen in die Politik zu bringen, auch durch Quoten. Existierende Geschlechterunterschiede verschwinden nicht, indem man sie beschweigt, sondern man muss sie offensiv angehen.

[1] Ende 2019, nach der Wahl von 42% Frauen in den NR enthüllte der BLICK, die Schweiz würde nur 1 Frau und 11 Männer in die parl. Versammlung des Europarates delegieren – ein Vorgang, der noch nie viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. In diesem Gremium sollen gemäss Reglement aber mindestens so viele Frauen wie im nationalen Parlament sitzen. Die vom Blick zur Rede gestellten Parteien wiesen die Verantwortung von sich: es gibt männliche Amtsinhaber; man habe früher schon eine Frau geschickt, also sei man jetzt nicht an der Reihe. Schliesslich wuch die Delegation auf zwei Frauen an, weil ein junger Sozialdemokrat sich zurückzog.

Referenzen:

- Blome, Agnes; Fuchs, Gesine (2017): Macht und substantielle Repräsentation von Frauen. In: FEMINA POLITICA – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft 26 (1), S. 55–69. DOI: 10.3224/feminapolitica.v26i1.04.

- Dahlerup, Drude; Hilal, Zeina; Kalandadze, Nana; Kandawasvika-Nhundu, Rumbidzai (2013): Atlas of electoral gender quotas. Stockholm.

- Franceschet, Susan; Krook, Mona Lena; Piscopo, Jennifer M. (Hg.) (2012): The impact of gender quotas. New York: Oxford University Press.

- Fuchs, Gesine; Scheidegger, Christine (2017): Political Representation of Women in Europe. What Accounts for the Increase in the 2000s? In: Auth, Diana: Hergenhan, Jutta und Barbara Holland-Cunz (Hg.): Gender and Family in European Economic Policy. Developments in the new Millennium. Basingstoke: Palgrave Macmillan, S. 199–225.

- Hoecker, Beate; Fuchs, Gesine (2004): Politische Partizipation und Repräsentation von Frauen in den Beitrittsländern im Vergleich. In: Beate Hoecker und Gesine Fuchs (Hg.): Handbuch politische Partizipation von Frauen in Europa II: Die Beitrittsstaaten zur Europäischen Union. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 285–306.

- Kittilson, Miki Caul (2013): Party Politics. In: Georgina Waylen, Karen Celis, Johanna Kantola und Laurel S. Weldon (Hg.): The Oxford handbook of gender and politics. Oxford: Oxford University Press, S. 536–553.

- Krook, Mona Lena; Schwindt-Bayer, Leslie (2013): Electoral Institutions. In: Georgina Waylen, Karen Celis, Johanna Kantola und Laurel S. Weldon (Hg.): The Oxford handbook of gender and politics. Oxford: Oxford University Press, S. 554–578.

- Lawless, Jennifer L.; Fox, Richard Logan (2010): It still takes a candidate. Why women don’t run for office. Rev. ed. New York, NY: Cambridge Univ. Press.

- Norris, Pippa (1993): Conclusion: Comparing legislative recruitment. In: Joni Lovenduski und Pippa Norris (Hg.): Gender and Party Politics. London.

- Norris, Pippa (Hg.) (1997): Passages to Power: Legislative Recriutment in Advanced Democracies. Cambridge: Cambridge University Press.

- Pitkin, Hanna Fenichel (2008): The concept of representation. (EA 1967). Berkeley: University of California Press.

Bild: parlament.ch