Für die kommenden Bundesratswahlen wird die SVP mehrere Kandidaten nominieren. Dafür verlangt sie von der Bundesversammlung, dass ein offizieller Kandidat gewählt wird. Sonst werde diese Person – sofern sie denn die Wahl annehme – aus der Partei ausgeschlossen. Lange lief es im Schweizer Parlament umgekehrt: die Parteien nominierten nur einen einzigen Kandidaten, dafür wahrte die Bundesversammlung ihre Wahlfreiheit und wählte regelmässig auch nicht-offizielle Kandidaten. Der Druck, offizielle Kandidaten zu wählen, wurde allerdings nicht zuerst von der SVP aufgebaut, sondern von der SP.

Eveline Widmer-Schlumpf tritt nach acht Jahren im Bundesrat zurück. Darum wird am 9. Dezember auch jemand neues ins Regierungsgremium der Schweiz gewählt. Für die sieben Sitze gilt eine simple Regel: wählbar sind alle Stimmberechtigten und gewählt ist, wer das absolute Mehr an Stimmen der vereinigten Bundesversammlung erreicht.

Die SVP verlangt Wahl offizieller Kandidaten

Nachdem die Mitteparteien keine Kandidatur für die Nachfolge von Widmer-Schlumpf aufstellen, ist der SVP der zweite Sitz so gut wie sicher, sollte sich die Partei nicht noch gröbere Patzer bei der Kandidatenkür leisten. Im Gegensatz zu 2011 muss die SVP auch nicht mehr gegen eine amtierende Bundesrätin antreten, sondern kann sich auf die interne Vorauswahl der Kandidaten konzentrieren und damit Volk und Medien unterhalten.

Die SVP wird der Bundesversammlung eine Kandidatenauswahl präsentieren. Dafür besteht die SVP im Gegenzug darauf, dass die Bundesversammlung einen ihrer offiziellen Kandidaten zu wählen hätte. Die SVP droht zudem damit, dass ein nicht offizieller Kandidat, der eine allfällige Wahl annähme, automatisch aus der Partei ausgeschlossen würde. Eine entsprechende Klausel gelangte 2008 im Nachgang an die Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf in die Parteistatuten.

Umstrittene SVP-Regelung

Die Regelung in den SVP-Statuten ist umstritten. Der Staatsrechtler Philippe Mastronardi hält sie gar für verfassungswidrig, weil sie die Wahlfreiheit der Bundesversammlung in unzulässiger Weise einschränke, wie er jüngst in einem NZZ-Gastkommentar festhielt. Rein formal ist die Bundesversammlung selbstverständlich nicht an die SVP-Statuten gebunden, sie kann wählen, wen sie will. Weder die Konkordanz, noch die Zauberformel sind irgendwo festgeschrieben. Faktisch trägt diese Klausel aber sehr wohl dazu bei, dass nur offizielle Kandidaten gewählt werden. Dies weniger, weil es das Parlament bindet, aber weil der Druck auf nicht-offizielle SVP-Kandidaten riesig wird, sich entweder aus dem Rennen zu nehmen oder aber eine allfällige Wahl auszuschlagen.

Lange Zeit nur Einerkandidaturen

Lange Zeit gab es in der Schweiz nur Einzelnominationen für den Bundesrat: zwischen 1919 und 1979 schlugen die Parteien ausnahmslos einen einzigen Kandidaten für einen freiwerdenden Sitz im Bundesrat vor.

Diese Gewohnheit wurde 1979 bei der Nachfolge von Rudolf Gnägi durchbrochen, als mit der SVP erstmals eine Partei mit zwei Kandidaten antrat. Dies deshalb, weil innerhalb der SVP Unmut über den Daueranspruch der Berner SVP auf einen Bundesratssitz entstanden war. Um die Wogen zu glätten, stellte die Partei eine Doppelkandidatur auf. Gewählt wurde der Bündner Leon Schlumpf, Vater von Eveline Widmer-Schlumpf.

Fünf Jahre später präsentierte auch die FDP nach dem Rücktritt von Rudolf Friedrich ein Zweierticket, bestehend aus einer Frau und einem Mann. Gewählt wurde Elisabeth Kopp, die erste Bundesrätin.

Ab 1993 wurden Zweiertickets zur Norm, für die Nachfolge von Flavio Cotti präsentierte die CVP sogar drei offizielle Kandidaten. Nur einmal wich eine Partei seither von diesem neuen System ab: Die CVP schlug 2006 für die Nachfolge von Josef Deiss einzig ihre Parteipräsidentin Doris Leuthard zur Wahl vor, die dann auch gewählt wurde.

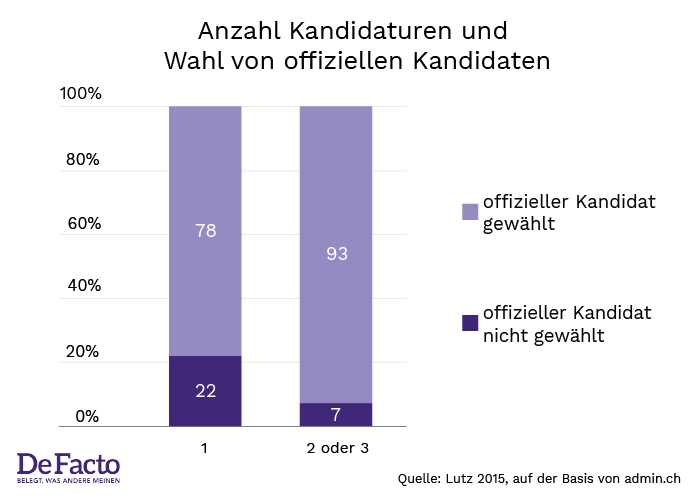

Abbildung 1: Anzahl offizieller Kandidaturen

Jeder fünfte offizielle Kandidat wurde nicht gewählt

In der Vergangenheit wurden allerdings regelmässig nicht die offiziellen Kandidaten gewählt. In den letzten 100 Jahren wählte das Parlament in einem von fünf Fällen keinen offiziellen Kandidaten. Neben Eveline Widmer-Schlumpf (Wahl 2007) und Samuel Schmid (2000) von der SVP waren dies in jüngster Zeit etwa die Sozialdemokraten Otto Stich (1983) und sein Vorgänger Willi Ritschard (1973), der Christdemokrat Hans Hürlimann (1973) sowie der Freisinnige Georges-André Chevallaz (1973).

Dabei gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen der Zahl der Kandidaten und den Wahlchancen der offiziellen Kandidaten. In der Zeit, als die Parteien nur Einerkandidaturen präsentierten, wurden offizielle Kandidaten deutlich häufiger übergangen. Bei den 55 Wahlen, bei denen die Parteien nur eine Person zur Wahl vorschlugen, wählte die Bundesversammlung in zwölf Fällen einen nicht-offiziellen Kandidaten (22%). Bei den 15 Doppelkandidaturen kam es bisher nur ein einziges Mal vor, dass keiner der offiziellen Kandidaten ins Amt gewählt wurde. Dies war im Dezember 2000, als die Bundesversammlung an Stelle der offiziellen SVP-Kandidaten Rita Fuhrer und Roland Eberle den Berner Samuel Schmid als Nachfolger von Adolf Ogi bestimmte.

Abbildung 2:

Am häufigsten traf es die SP, am seltensten die FDP

Alle grossen Parteien waren schon von Nicht-Wahlen ihrer offiziellen Kandidaten betroffen. Bei der SP wurden bei vier von 15 Vakanzen (27%) nicht die offiziellen Kandidaten gewählt, wobei einer davon Francis Matthey war, der die Wahl nicht antrat. Bei der SVP war dies in zwei von elf Fällen der Fall (18%). Zum einen bei der bereits erwähnten Wahl von Samuel Schmid und zum anderen, als Eveline Widmer-Schlumpf im Dezember 2007 anstelle von Christoph Blocher gewählt wurde.

Die CVP traf es dreimal, das letzte Mal 2003, als Ruth Metzler von Christoph Blocher aus dem Amt verdrängt wurde. Die FDP musste vier Mal eine Niederlage ihrer offiziellen Bundesratskandidaturen hinnehmen. Die FDP stellte bisher insgesamt am meisten Bundesräte, prozentual wurden auch am häufigsten ihre offiziellen Kandidaten gewählt.

| Partei | Offizieller Kandidat nicht gewählt | Offizieller Kandidat gewählt | Total | Anteil nicht-offizieller Kandidaten in % |

| CVP | 3 | 14 | 17 | 18 % |

| FDP | 4 | 23 | 27 | 15 % |

| SP | 4 | 11 | 15 | 27 % |

| SVP | 2 | 9 | 11 | 18 % |

| Total | 13 | 57 | 70 | 19 % |

Druck zuerst von der SP

Historisch betrachtet war es nicht die SVP, sondern die SP, die am heftigsten gegen diese Praxis der Nichtwahl von offiziellen Kandidaturen aufbegehrte. Die SP ebnete den Weg für den neuen Modus bei Bundesratswahlen. Zu rumoren begann es bei der Wahl für die Nachfolge von Willi Ritschard 1983, da die Bundesversammlung Otto Stich der von der SP nominierten Lilian Uchtenhagen vorzog. In der Folge diskutierte die SP intensiv über einen Austritt aus dem Bundesrat. Doch sie blieb.

1993 kam es erneut zu einer höchst umstrittenen Wahl. Die SP nominierte für die Nachfolge von Bundesrat René Felber die Genferin Christiane Brunner. Doch die Bundesversammlung wählte statt der offiziellen Kandidatin der SP den Neuenburger Francis Matthey. Er war nicht nominiert und schlug die Wahl nicht zuletzt auf Grund von parteiinternem Druck und Protesten auf der Strasse aus. In der Folge präsentierte die SP mit Ruth Dreifuss und der bereits einmal unterlegenen Christiane Brunner ein Zweierticket. Das war zwar nur auf dem Papier eine Auswahl, doch die SP erreichte damit, dass eine Kandidatin ihrer Wahl in den Bundesrat gewählt wurde.

Auch die SVP fühlte sich desavouiert, als 2000 mit Samuel Schmid nicht einer der offiziellen SVP-Kandidaten gewählt wurde, obwohl sie der Bundesversammlung eine Auswahl bot. Für die SVP endgültig das Fass zum Überlaufen brachte die Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf anstelle von Christoph Blocher. Bei dieser Wahl wurde erstmalig ein amtierender Bundesrat zu Gunsten einer nicht offiziellen Kandidatur aus der gleichen Partei nicht wiedergewählt. Die SVP erhöhte danach den Druck auf mögliche Sprengkandidaten sowie auf andere Parteien, indem sie mit einer Statutenänderung den bereits erwähnten automatischen Parteiausschluss festlegte.

Einschränkung der Wahlfreiheit

Für die Parteien, die einen neuen Bundesratssitz besetzen wollen, bieten Zweiertickets mehr Sicherheit, selber zu bestimmen, wer gewählt wird. Dies ist wohl auch der Grund, warum das nun so verbreitet ist. Damit trägt die vermeintliche Auswahl jedoch zur faktischen Einschränkung der Wahlfreiheit des Parlamentes bei, denn zur Wahl stehen nur noch zwei Personen.

Ob dies in Zukunft zum Problem wird, bleibt abzuwarten. Ist die Wahl offizieller Kandidaten nicht garantiert, stehen Parteien unter Druck, Kandidaten zu präsentieren, die auch anderen Parteien genehm sind, ähnlich wie das auch bei einer Volkswahl der Fall wäre. Insbesondere die Polparteien sind gezwungen, Kandidaten aufzustellen, welche von ihrer Persönlichkeit und ihrem politischen Profil her mehrheitsfähig sind. Können die Parteien faktisch selber bestimmen, wer gewählt wird, spielt es mehr eine Rolle, wer in der eigenen Partei am besten abgestützt ist, Kollegialität und Akzeptanz bei anderen Parteien werden weniger relevant. Ob dies dem Funktionieren der Konkordanz dienlich ist, bleibt abzuwarten.

Foto: www.admin.ch