Am 9. Februar 2025 wurde über die Umweltverantwortungsinitiative der Jungen Grünen abgestimmt. Als Motive für das Nein wurden vor allem die Radikalität der Initiative sowie Befürchtungen von negativen Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort Schweiz angeführt. Obwohl auch viele Gegnerinnen und Gegner Handlungsbedarf im Umweltbereich verorten, überwiegen für sie Überlegungen zu den Lebenshaltungskosten, zur Wirtschaftsentwicklung sowie zur Einschränkung des gewohnten Lebensstandards.

Umweltverantwortungsinitiative: Umweltprobleme werden anerkannt, aber Risiken für die Wirtschaft und die Preis-ent-wicklung fallen stärker ins Gewicht

Die Volksinitiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)» forderte, dass der Ressourcenverbrauch und der Schadstoffausstoss der Schweizer Wirtschaft nur so gross sein darf, dass der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen gewährleistet werden kann. Innerhalb von zehn Jahren sollten geeignete Massnahmen umgesetzt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Bundesrat und Parlament sprachen sich gegen die Vorlage aus, da sie höhere Lebenshaltungskosten, Einschränkungen des gewohnten Lebensstandards sowie eine Schwächung des Wirtschaftsstandorts Schweiz befürchteten. Im Einklang mit der Empfehlung von Bundesrat und Parlament lehnte das Stimmvolk die Initiative am 9. Februar 2025 mit einem Ja-Anteil von 30,3 Prozent ab.

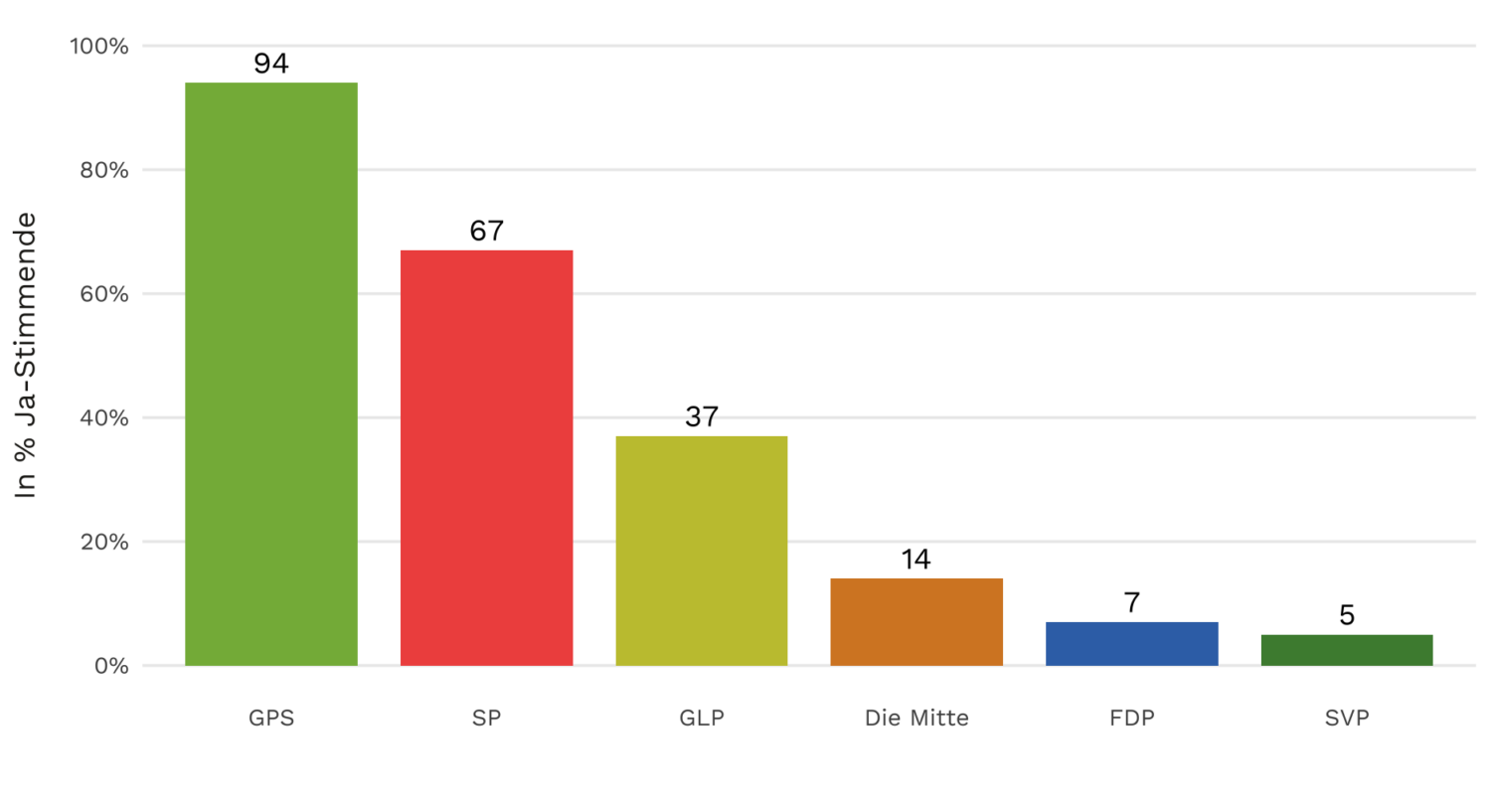

Ja-Anteil Umweltverantwortungsinitiative nach Partei: Wie haben Sie bei der Umweltverantwortungsinitiative abgestimmt?

Abbildung: Sophie De Stefani, DeFacto · Datenquelle: gfs Bern, Vox Februar 2025 (n=506)

Die Umweltverantwortungsinitiative fand im linken Lager mehrheitliche Zustimmung, vermochte jedoch nicht in der politischen Mitte und im rechten Spektrum zu überzeugen. Die starke Mobilisierung von «Rechtsaussen», welche das Vorhaben überwiegend ablehnte, trug zum tiefen Ja-Anteil auf nationaler Ebene bei. Ein weiterer bedeutender Faktor für den Stimmentscheid war das Umweltbewusstsein. Personen, die den Umweltschutz höher gewichten als den wirtschaftlichen Wohlstand, stimmten klar für die Initiative, während Personen, die den Wohlstand priorisieren, grossmehrheitlich dagegen waren. Auch das Vertrauen in Umweltverbände und Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten spielte eine Rolle: Stimmberechtigte, die sehr hohes Vertrauen in diese Akteure haben, nahmen die Initiative deutlich an. Hingegen stimmten auch Personen, die (sehr) hohes Vertrauen in die Wissenschaft haben, mehrheitlich gegen die Umweltverantwortungsinitiative.

Die wichtigsten Nein-Motive betrafen die Umsetzung der Initiative. Die Nein-Stimmenden argumentierten, dass die Initiative zu extrem oder gar nicht umsetzbar sei. Auch negative wirtschaftliche Konsequenzen wurden von relativ vielen Gegnerinnen und Gegnern befürchtet. Der Problemdruck im Umweltbereich wurde von der Stimmbevölkerung jedoch anerkannt, was sich unter anderem darin ausdrückt, dass einige Pro-Argumente zur Initiative höhere Zustimmungsraten erreichten als die Kontra-Argumente. Obwohl auch viele Nein-Stimmende der Meinung waren, dass die Umweltzerstörung sich schon heute in Form von Extremwetterereignissen bemerkbar macht und dass Grosskonzerne mehr Verantwortung für ihre negative Einflüsse auf die Umwelt übernehmen sollten, gewichteten sie bei der Beurteilung der Umweltverantwortungsinitiative Überlegungen zur Wirtschaftsentwicklung und zu den Lebenshaltungskosten höher.

Tiefe Beteiligung mit überdurchschnittlicher Mobilisierung von Rechtsaussen

Die Beteiligung am 9. Februar 2025 war mit rund 38 Prozent im langjährigen Vergleich tief.

Stimmende, die sich rechtaussen verorten, nahmen am häufigsten an der Abstimmung teil. Die Mobilisierung im politischen Zentrum war hingegen tief. Die Stimmberechtigten bewerteten die Umweltverantwortungsinitiative, die als einzige Vorlage zur Abstimmung kam, als durchschnittlich wichtig. Das Vorhaben war für die meisten leicht verständlich und die Meinungsbildung fand grösstenteils vor Beginn des Abstimmungs-kampfs statt.

Vollständige Studie: Golder, Lukas et. al (2025). VOX-Analyse Februar 2025. Nachbefragung und Analyse zur eidgenössischen Volksabstimmung vom 9. Februar 2025. Bern: gfs.

Bild: unsplash.com

Bemerkung: dieser Beitrag wurde von Robin Stähli, DeFacto, bearbeitet.