Zwei Drittel der Mitglieder des National- und Ständerates sind demokratische Realisten, die ihre Wählerschaft als kurzfristig orientiert, von persönlichen Interessen getrieben und auf ein vorrangiges Thema fokussiert sehen. Diese Sichtweise wird von den Bürgerinnen und Bürgern nicht geteilt, die eher zu den demokratischen Optimisten gehören, die sich im Gegenteil über viele konkrete politische Themen gut informiert sehen und mit einer langfristigen Vision und im Sinne des Gemeinwohls wählen. Diese Diskrepanz ist in vielen Demokratien zu beobachten, auch in der Schweiz, und könnte sich auf die Qualität der Demokratie auswirken.

Idealismus oder demokratischer Realismus?

In ihrem Buch Democracy for realists (2016) argumentieren die Politikwissenschaftler Christopher Achen und Larry Bartels, dass das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger bei Wahlen und Referenden von einer kurzfristigen Sichtweise geleitet wird, die sich auf eine begrenzte Anzahl politischer Themen konzentriert und von individuellen Interessen geleitet ist. Diese so genannte realistische Sichtweise unterscheidet sich grundlegend von einer eher idealisierten Sichtweise der Demokratie, bei der die Bürgerinnen und Bürger langfristig, in Bezug auf eine Vielzahl von Themen und mit Blick auf das Gemeinwohl denken.

Was wissen wir jenseits der rein theoretisch-normativen Debatte zwischen Realisten und Idealisten über das Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger und der Gewählten? Eigentlich nicht viel. Um genau diese Lücke zu schliessen, hat ein internationales Forschungskonsortium Befragungen in elf Ländern durchgeführt, darunter die Schweiz, aber auch Deutschland, Australien, Belgien, Kanada, Dänemark oder Schweden.

Wir haben über 982 gewählte nationale Parlamentarierinnen und Parlamentarier (davon 103 aus der Schweiz) und über 12’000 Bürgerinnen und Bürger (davon 1’112 aus der Schweiz) befragt, wie sie sich das Verhalten der Wählerinnen und Wähler vorstellen. Konkret wurden sie gebeten, sich zu den folgenden acht Fragen zu äussern, wobei die Antwortskala von 0 (realistische Sichtweise) bis 10 (idealistische Sichtweise) reichte:

| # | Frage |

|---|---|

| 1. | Orientieren sich die Wählerinnen und Wähler bei ihren Entscheidungen an ihrer Partei- oder Gruppenidentität (0) oder an ihren eigenen Präferenzen in Bezug auf konkrete politische Themen (10)? |

| 2. | Sind die Wählerinnen und Wähler ungeduldig und kurzfristig orientiert (0) oder langfristig orientiert (10)? |

| 3. | Sind die Wählerinnen und Wähler in politischen Fragen generell uninformiert (0) oder gut informiert (10)? |

| 4. | Geben die Wählerinnen und Wähler einem einzigen Thema den Vorrang (0) oder berücksichtigen sie ein ganzes Bündel politischer Themen? |

| 5. | Interessieren sich die Wählerinnen und Wähler mehr für die Qualitäten der Parteipräsidentinnen und Parteipräsidenten (0) oder für die Inhalte der Parteiprogramme (10)? |

| 6. | Entscheiden die Wählerinnen und Wähler nach den Wahlversprechen der Gewählten (0) oder belohnen und bestrafen sie die Gewählten nach ihrer bisherigen Leistung (10)? |

| 7. | Legen die Wählerinnen und Wähler bei der Beurteilung der Regierungsarbeit mehr Wert auf persönliche Vorteile (0) oder auf das Gemeinwohl (10)? |

| 8. | Beurteilen die Wählerinnen und Wähler die Gewählten aufgrund von Faktoren, auf die sie keinen Einfluss haben (0), oder machen sie die Gewählten für Handlungen verantwortlich, auf die sie keinen Einfluss haben (10)? |

Politiker:Innen und Bürger:Innen teilen nicht dieselbe Vision

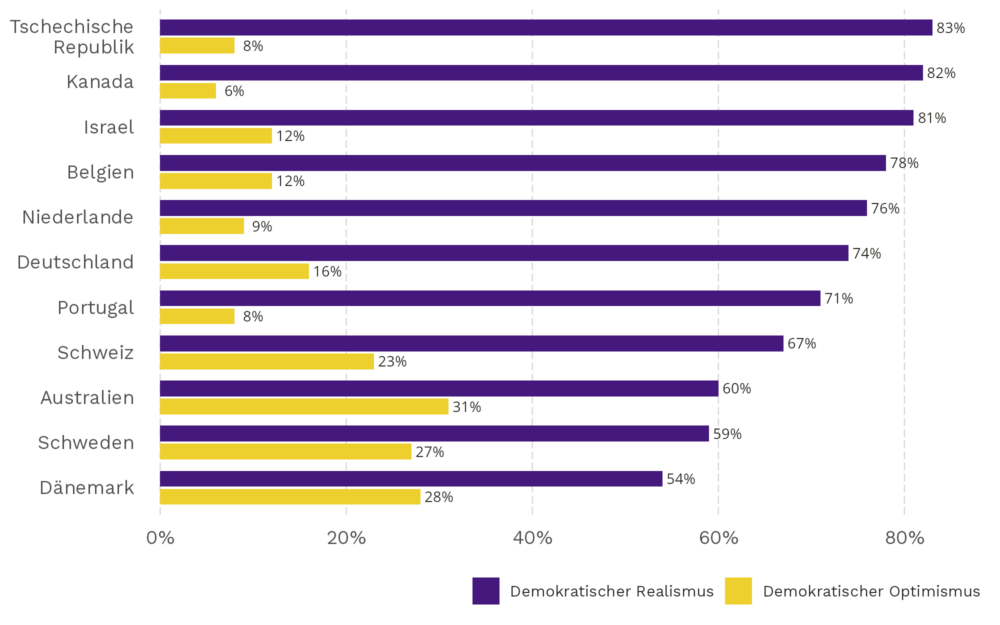

Auf der aggregierten Ebene der elf untersuchten Länder zeigen die Ergebnisse, dass die gewählten Politikerinnen und Politiker ganz überwiegend eine “minimalistische” Sicht des Wählerverhaltens haben, eine Sicht, die eng mit der von Achen und Bartels vertretenen Auffassung übereinstimmt. Tatsächlich sind fast drei Viertel der Politikerinnen und Politiker “demokratische Realisten” (67% in der Schweiz): Sie glauben, dass die Wählenden weitgehend unwissend sind und sich von ihrer Parteiidentität, kurzfristigen Erwägungen und persönlichen Interessen leiten lassen und sich auf ein vorrangiges Thema konzentrieren. Zudem glauben sie, dass die Wählenden den Gewählten zu Unrecht Vorwürfe machen, weil sie die direkt zurechenbaren Folgen der in der Vergangenheit getroffenen politischen Entscheidungen nicht richtig einschätzen.

Während ein Drittel der befragten Bürgerinnen und Bürger diese realistische Sicht teilt, haben 38 Prozent eine idealistischere Einschätzung des Wählerverhaltens. Diese “demokratische Optimisten” glauben deutlich häufiger, dass die Wählenden gut informiert sind, sich von vielen konkreten politischen Herausforderungen motivieren lassen, langfristig denken und das Gemeinwohl vertreten. Nur 16% der Gewählten teilen diese optimistische Einschätzung (23% in der Schweiz).

Diese bemerkenswerten Unterschiede zwischen den politischen Gewählten und den Wählenden sind in den elf untersuchten Demokratien trotz unterschiedlicher Wahlsysteme, politischer Kulturen und institutioneller Kontexte bemerkenswert konsistent. Diese Konsistenz der Ergebnisse deutet darauf hin, dass die Diskrepanz zwischen Eliten und Bevölkerung eher in der Natur der politischen Erfahrung als in spezifischen nationalen Bedingungen verwurzelt ist.

Abbildung 1. Typ der Politiker:innen nach Land

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto · Datenquelle: Lucas, Sheffer, Loewen et al. (2024)

Implikationen für die politische Repräsentation?

Müssen wir uns Sorgen machen, dass eine realistische Sichtweise bei den politischen Eliten vorherrscht und dass eine Kluft zwischen den demokratischen Vorstellungen der Politikerinnen und Politiker und denen der Bevölkerung besteht? Wir sind der Meinung, dass dies der Fall ist, da nicht unerhebliche Konsequenzen denkbar sind.

In Bezug auf Wahlkampfstrategien könnte die minimalistische Sichtweise der Politikerinnen und Politiker beispielsweise dazu führen, dass sie sich auf Botschaften, Parteiführende und kurzfristige Wahlversprechen konzentrieren und die langfristigen politischen Orientierungen einiger Wählerinnen und Wähler unterschätzen. Dies kann sogar zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen führen. Beispielsweise können führungszentrierte Kampagnen ein entsprechendes Wahlverhalten verstärken. Oder der Fokus auf kurzfristige Politik kann Wählerinnen und Wähler dazu verleiten, unmittelbare Vorteile über langfristige Überlegungen zu stellen.

Politikerinnen und Politiker, die ihre Wählerinnen und Wähler als egozentrisch wahrnehmen, könnten auch eine Politik bevorzugen, die sichtbare und individuelle Vorteile bietet, und damit die widernatürliche Wirkung von Wahlzyklen und Klientelismus verstärken.

Darüber hinaus wirft die Diskrepanz zwischen den realistischen Vorstellungen der Politikerinnen und Politiker und den optimistischeren Überzeugungen der Bürgerinnen und Bürger Bedenken hinsichtlich der demokratischen Repräsentation auf. Wenn politische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger das politische Engagement und das politische Wissen ihrer Wählerinnen und Wähler ständig unterschätzen, laufen sie Gefahr, die grundlegenden Anliegen ihrer Wählerschaft nicht zu berücksichtigen.

Schliesslich kann die Kluft zwischen den Ansichten von Eliten und Bevölkerung auch zu einer schlechten politischen Kommunikation und letztlich zu Unzufriedenheit mit der Demokratie und ihrer Funktionsweise beitragen.

Zukünftige Forschungen

Die von uns durchgeführte explorative Studie ebnet den Weg für weitere Forschungen, insbesondere zu folgenden Fragen: Verändern sich die Vorstellungen politischer Mandatsträgerinnen und Mandatsträger über das Wählerverhalten im Laufe ihrer Karriere von Idealismus zu Realismus? Welche Rolle spielen Parteiensysteme und institutionelle Kontexte bei der Herausbildung dieser Überzeugungen? Und, wie oben betont, wie wirkt sich die Diskrepanz der Visionen zwischen der politischen Elite und der Bevölkerung auf das Vertrauen in die demokratischen Institutionen aus?

Basiert auf

Lucas, Jack, and Lior Sheffer, Peter John Loewen et al. (2024). Politicians’ Theories of Voting Behavior. American Political Science Review (doi:10.1017/S0003055424001060)

Bild: unsplash.com

Bemerkung: dieser Artikel wurde von Robin Stähli, DeFacto, bearbeitet.