Im Vergleich zu anderen gleichstellungspolitischen Zielen scheint die formale Gleichstellung von Frauen und Männern im Bürger- und im Namensrecht eine eher simple Sache zu sein – eine Gesetzesänderung mit viel Symbolcharakter und vergleichsweise kleinen realpolitischen Auswirkungen. Dass sie deshalb einfach und schnell umgesetzt werden konnte, ist jedoch ein Trugschluss.

Die Idee, dass für Frauen und Männer unterschiedliche Einbürgerungsvoraussetzungen gelten sollen, mutet heute fast absurd an. Mittlerweile wohl ebenso selbstverständlich ist, dass Frauen wie Männer gleichermassen darüber bestimmen können sollen, was für einen Namen sie tragen wollen. Die Vorstellung, dass sich die Frau selbst in so individuellen Persönlichkeitsrechten dem männlichen Familienoberhaupt unterzuordnen habe, scheint in unserer Gesellschaft unwiederbringlich veraltet.

Gerade im Vergleich zu anderen gleichstellungspolitischen Zielen, etwa der besseren Vertretung von Frauen in politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Führungspositionen, scheint die formale Gleichstellung von Frauen und Männern im Bürger- und im Namensrecht eine eher simple Sache zu sein. Dazu müssen nicht etwa Vereinbarkeitshürden zwischen Beruf und Familie abgebaut, Diskriminierungen bei Löhnen und Sozialversicherungen aufgelöst und der Inattraktivität von Müttern für den Arbeitsmarkt entgegengewirkt werden. Nein, eine Gesetzesänderung genügt, damit die Regeln im Bürger- und im Namensrecht für Frauen und Männer dieselben sind. Eine Neuerung mit viel Symbolcharakter und vergleichsweise kleinen realpolitischen Auswirkungen – ein Klacks also? Mitnichten!

Gleichberechtigung seit 2013

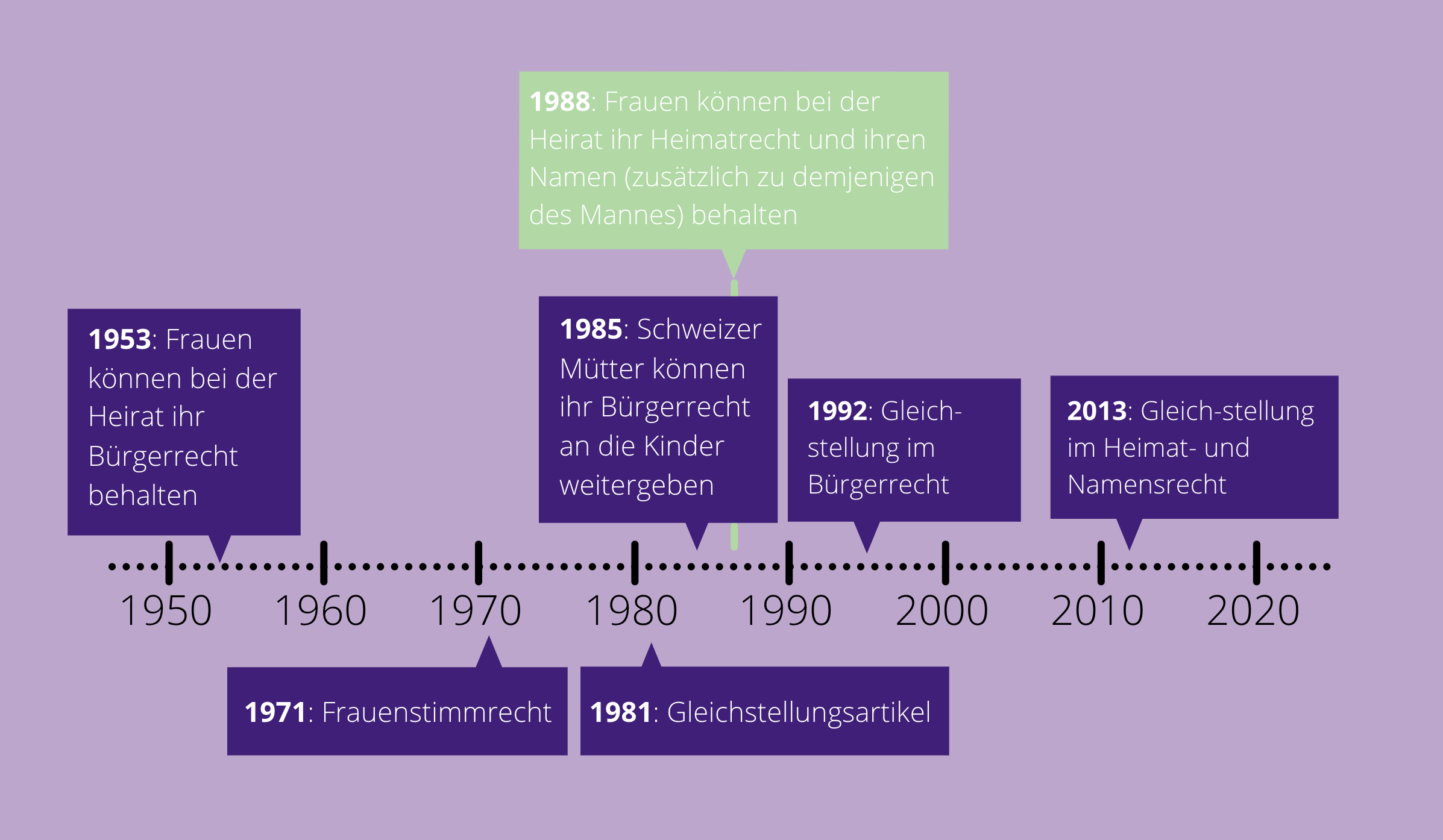

Tatsächlich wurden Männer und Frauen im Heimatrecht und im Namensrecht erst 2013 gleichberechtigt – mehr als dreissig Jahre nach der Verankerung des Gleichstellungsartikels in der Bundesverfassung (vgl. Abb. 1). Bis dahin waren Frauen gezwungen, bei der Heirat den Nachnamen – gegebenenfalls als Teil eines Doppelnamens – sowie das Heimatrecht (Kantons- und Gemeindebürgerrecht) ihres Ehemannes – allenfalls zusätzlich zum eigenen – zu übernehmen, während die Männer uneingeschränkt das sogenannte Stammhalterprivileg genossen.

Abbildung 1: Meilensteine auf dem Weg in Richtung Gleichstellung der Geschlechter im Bürgerrecht sowie im Heimat- und Namensrecht ab 1950

Quelle: eigene Darstellung

Seit den ersten Zugeständnissen an die Schweizer Frauen im Bürgerrecht, nämlich dass sie bei der Heirat mit einem Ausländer das Schweizer Bürgerrecht behalten dürfen, waren genau sechzig Jahre vergangen (vgl. Abb. 1). Wurden in den 1950er-Jahren von den Herren Nationalräten Doppelbürgerinnen noch mit den zugewandten Orten der Alten Eidgenossenschaft verglichen, um damit einhergehenden Befürchtungen den Schrecken zu nehmen, brauchte es ab 1971 die Frauen im Parlament, allen voran die Genfer SP-Nationalrätin Amélia Christinat, um das Gleichstellungsanliegen in diesen Bereichen voranzutreiben. Nichtsdestotrotz verkannten die konservativen Kräfte die gleichstellungspolitische Bedeutung des Bürger- und des Namensrechts und dachten nicht daran, die bildhafte Einheit der Familie gegen aussen für die Persönlichkeitsrechte der Frauen zu opfern. Die Kantone Genf und Basel-Stadt, die bereit waren, ihren Bürgerinnen bei der Heirat in einen anderen Kanton ihr Heimatrecht zu belassen, wurden vom Bund zurückgepfiffen.

Internationale Zwänge

Nicht zuletzt brauchte es internationale Zwänge, um in der Sache etwas zu bewegen. Dass die Schweiz ab 1953 ihre Frauen bei der Eheschliessung mit einem Ausländer nicht mehr automatisch ausbürgerte, war hauptsächlich dem Umstand geschuldet, dass andere Staaten diese Frauen nicht sofort einbürgerten und die Schweiz sie nicht staatenlos machen durfte. Im rein innerstaatlich relevanten Heimat- und Namensrecht kamen internationale Zwänge allerdings erst viel später auf, weshalb die Frauen hier auch bedeutend länger auf die Gleichberechtigung warten mussten. Die ersten Schritte wurden mit der Eherechtsrevision in den 1980er-Jahren vollzogen, wobei hier den Frauen nur ermöglicht wurde, ihren Namen und ihr Heimatrecht zusätzlich zu jenem des Mannes zu behalten. Alle weitergehenden Reformvorschläge wurden vom Parlament aus Angst vor der Referendumsabstimmung verworfen.

1994 fuhr die Schweiz für ihr diskriminierendes Namensrecht eine Rüge des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) ein. Die daraufhin eingeleitete Anpassung der namensrechtlichen Bestimmungen im Zivilgesetzbuch erlitt in den parlamentarischen Schlussabstimmungen 2001 jedoch Schiffbruch. Die neue Regelung hatte es Eheleuten freistellen wollen, einen der beiden Namen als Familiennamen zu wählen, ganz auf einen Familiennamen zu verzichten oder einen Doppelnamen anzunehmen. Dem bürgerlichen Lager, insbesondere den bürgerlichen Männern, erschienen diese vielen Möglichkeiten zu kompliziert, womit vorerst alles beim Alten blieb.

Das Ei des Kolumbus

Erst nachdem die Schweiz 2010 erneut Schelte aus Strassburg kassiert hatte, wurde die Gleichstellung im Heimat- und im Namensrecht Tatsache. In Umsetzung einer parlamentarischen Initiative von Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL; Pa.Iv. 03.428) beschlossen die eidgenössischen Räte 2011 die heute geltende Regelung: Beide Ehepartner behalten ihren Namen, ausser sie wählen einen der beiden Namen zum Familiennamen. Die Kinder erhalten den Familiennamen oder einen der beiden Namen der Eltern sowie das Heimatrecht desselben Elternteils. Die Ehe hat keine Auswirkungen mehr auf das Heimatrecht. Mit dieser eigentlich naheliegenden, geschlechtsneutralen Regelung scheint das sprichwörtliche Ei des Kolumbus gefunden: eine (überraschend) einfache Lösung für ein zunächst unlösbar scheinendes Problem.

Referenz: Frick, Karin (2021). Im Ziel winkt das Ei des Kolumbus: Der erfolgreiche Gleichstellungsmarathon im Bürgerrecht, Heimatrecht und Namensrecht. In Dem Laufgitter entkommen: Frauenforderungen im eidgenössischen Parlament seit 1950, hg. Marlène Gerber & Anja Heidelberger (89–112). Zürich, Genf: Seismo Verlag.

Bild: unsplash.com