In den meisten nationalen Parlamenten Europas dürfen Ratsmitglieder neben ihrem Amt weitere bezahlte Tätigkeiten für Lobbyorganisationen ausüben. Informationen über die Höhe dieser Einkünfte bleiben der Öffentlichkeit jedoch teils vorenthalten. Unsere neue Studie zeigt, dass eine Offenlegung das Vertrauen in die Parlamentsmitglieder steigert – selbst dann, wenn die deklarierten Einkünfte das Anderthalbfache des Mandatseinkommens betragen.

In repräsentativen Demokratien müssen Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen können, dass die Mitglieder des Parlaments ihre Interessen vertreten. In der Praxis kann dies jedoch zu Problemen führen, da Politikerinnen und Politiker häufig enge Beziehungen zu Lobbyorganisationen, etwa zu Verbänden oder Unternehmen, pflegen und dort entlöhnte Tätigkeiten ausüben. Solche finanziellen Verbindungen können leicht den Eindruck erwecken, dass sich Ratsmitglieder stärker den Interessen dieser Organisationen als dem Willen der Wählerschaft verpflichtet sehen. Entsprechend betrachten viele Bürgerinnen und Bürger solche Tätigkeiten mit Skepsis, da sie im Gegensatz zu finanzstarken Organisationen keinen politischen Einfluss durch Geld ausüben können (siehe dazu auch https://www.defacto.expert/2022/11/18/einfluss-der-lobbygruppen-auf-parlamentsarbeit/).

Transparenz schafft Vertrauen

Offenlegungspflichten für Einkünfte aus solchen Interessenbindungen werden oft als Mittel beschworen, um das Vertrauen in die Politik zu fördern. Doch erfüllen sie diese Erwartung auch? Um dieser Frage nachzugehen, führten wir im Rahmen einer Bevölkerungsumfrage ein Vignettenexperiment mit insgesamt 14’100 Befragten in sieben Ländern durch (Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Polen, Schweiz und Vereinigtes Königreich). Im Experiment wurden Profile fiktiver Ratsmitglieder gezeigt, die darin variierten, (1) welche Art von Interessenbindungen sie hatten (Unternehmen oder gemeinwohlorientierte Organisationen), (2) wie viele solcher Bindungen bestanden (eine oder fünf) und (3) ob die entsprechenden Einkünfte verschwiegen oder offengelegt wurden – und im letzteren Fall 0 %, 20 % oder 150 % des Mandatsgehalts betrugen.

Zentraler Befund der Untersuchung ist, dass Ratsmitglieder, die ihre Einkünfte aus Interessenbindungen offenlegen, als vertrauenswürdiger gelten als jene, die dies nicht tun – selbst dann, wenn die offengelegten Einkünfte sehr hoch sind und 150 % des Mandatseinkommens entsprechen (Abbildung 1). Am besten schneiden Politikerinnen und Politiker mit unbezahlten Nebentätigkeiten ab; sie erhalten die höchsten Vertrauenswerte. Zudem zeigt sich, dass die Befragten stärker zwischen Ratsmitgliedern mit und ohne Nebeneinkünfte unterscheiden als zwischen solchen mit niedrigen und hohen Einkünften aus Interessenbindungen.

Abbildung 1: Einfluss der Offenlegung von Einkünften aus Interessenbindungen auf das Vertrauen in Parlamentsmitglieder

Quelle: Huwyler, Bailer und Giger (2025)

Linke Ratsmitglieder profitieren mehr als rechte

Der positive Effekt der Einkommenstransparenz ist deutlich, variiert jedoch in seiner Stärke nach demografischen Merkmalen. Personen mit höherer Bildung und höherem Einkommen unterscheiden stärker zwischen transparenten und intransparenten Ratsmitgliedern. Ideologisch links eingestellte Befragte «bestrafen» eine fehlende Offenlegung zudem deutlicher und «belohnen» Transparenz stärker als rechts orientierte. Daraus lässt sich schliessen, dass Ratsmitglieder, die vor allem ein rechtes Elektorat ansprechen, durch die Offenlegung ihrer Einkünfte relativ weniger zusätzliches Vertrauen gewinnen können als jene, die linke Wählende adressieren. Aber unabhängig vom ideologischen Profil der Wählerschaft ist der Vertrauenszuwachs durch Transparenz insgesamt immer positiv.

Unterschiede in der Transparenz

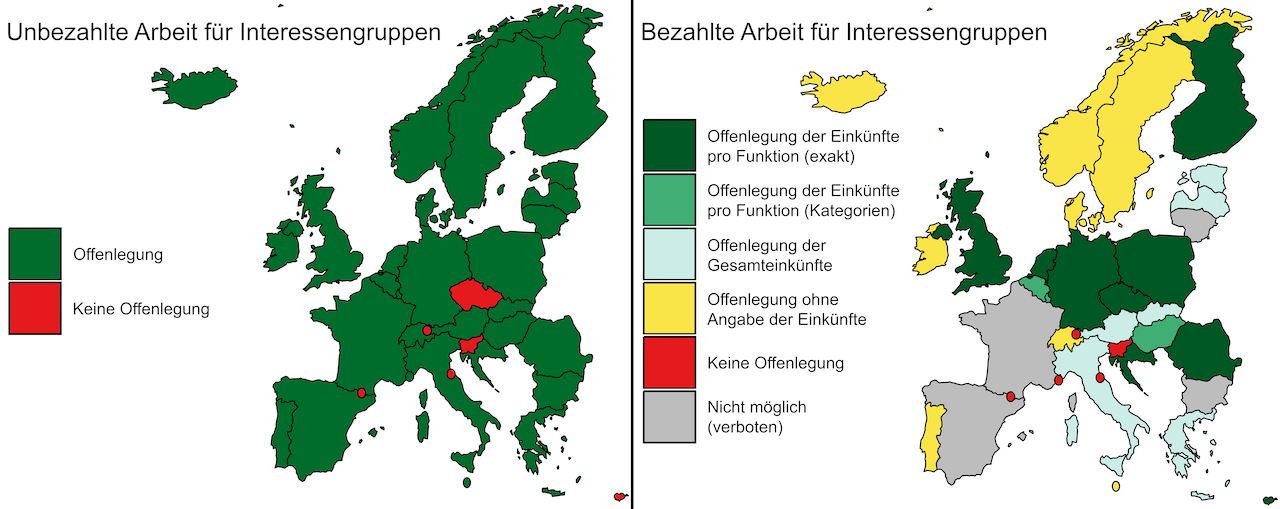

In der Praxis zeigt sich, dass die Mehrheit der nationalen Parlamente Europas bereits Transparenzregelungen umgesetzt hat, auch wenn sich der Umfang dieser Massnahmen zwischen den Ländern unterscheidet (Abbildung 2). Stand Anfang 2023 verlangten 29 von 35 europäischen Ländern die Veröffentlichung unbezahlter Tätigkeiten für Interessenorganisationen. Auch bei bezahlten Tätigkeiten zeigt sich ein deutlicher Trend zu mehr Transparenz. Am weitesten gehen Deutschland, Finnland, Kroatien, die Niederlande, Polen, Rumänien, Tschechien, das Vereinigte Königreich und Zypern, wo Abgeordnete ihre genauen Einkünfte aus jeder einzelnen Interessenbindung offenlegen müssen. In Belgien, Luxemburg und Ungarn erfolgt die Meldung in Einkommenskategorien statt in absoluten Beträgen.

Abbildung 2: Offenlegungspflichten für die Interessenbindungen von Parlamentsmitgliedern in 35 europäischen Ländern (Stand 2023).

Anmerkungen: Die Abbildung zeigt die Vorschriften, die ausdrücklich für nationale Parlamentsmitglieder gelten (bei Zweikammersystemen für jene der unteren Kammer). Sie berücksichtigt nicht, dass Steuererklärungen in Schweden und Norwegen grundsätzlich öffentlich zugänglich sind. Quelle: Huwyler (2024)

Andere Länder verzichten auf die Veröffentlichung von Einkünften pro Tätigkeit. In der Slowakei wird nur die Gesamtsumme aller Nebeneinkünfte veröffentlicht, während Österreich diese Gesamtsumme einer Einkommenskategorie zuordnet und lediglich diese bekanntgibt. Estland, Griechenland, Italien und Lettland veröffentlichen das gesamte steuerpflichtige Einkommen, was nur indirekte Rückschlüsse auf finanzielle Verbindungen zu Interessenorganisationen zulässt. In Slowenien, Andorra, Liechtenstein und San Marino bestehen keinerlei Offenlegungspflichten; Monaco erhebt Einkommensdaten, hält diese jedoch unter Verschluss. Einen Mittelweg wählen Dänemark, Island, Irland, Malta, Norwegen, Portugal, Schweden und die Schweiz: Sie veröffentlichen zwar die bezahlten Interessenbindungen von Ratsmitgliedern zu Lobbyorganisationen, nicht jedoch die Höhe der damit verbundenen Einkünfte.

Fazit

Die Ergebnisse zeigen, dass weniger die Höhe der Einkünfte aus Lobbytätigkeiten das Vertrauen in Ratsmitglieder beeinflusst, sondern deren Offenlegung. Transparenz verringert Misstrauen, ersetzt Spekulation durch Information und bildet damit eine zentrale Voraussetzung repräsentativer Demokratie. Zahlreiche nationale Parlamente Europas haben hierfür bereits entsprechende Regelungen eingeführt.

Die Offenlegung von Einkünften aus Lobbytätigkeiten stärkt die repräsentative Demokratie auf drei Ebenen: Bürgerinnen und Bürger können das Handeln der Ratsmitglieder besser beurteilen, transparente Ratsmitglieder gewinnen an Glaubwürdigkeit, und das Parlament als Institution erhöht seine Legitimität. Politisch-praktisch sprechen die Befunde somit klar für verbindliche und umfassende Transparenzregeln bei Einkünften aus Interessenbindungen.

Referenzen

Huwyler, O. (2024) ‘Formal Ties Between Parliamentarians and Interest Groups’, in D. Coen and A. Katsaitis (eds.), Handbook on Lobbying and Public Policy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 209-219. doi: 10.4337/9781800884717.00025

Huwyler, O., Bailer, S., and Giger, N. (2025) ‘Transparency Matters: The Positive Effect of Politicians’ Side Income Disclosure on Voters’ Perceptions’, European Journal of Political Research. Cambridge University Press: advance in publication: 1–18. doi:10.1017/S1475676525100303

Abbildung: Unsplash.com