Seit Israels Krieg im Gaza-Streifen erreichen uns regelmässig Nachrichten über den Tod unzähliger Zivilisten. Auch wenn die Informationslage in manchen Fällen nicht vollständig geklärt ist, stellt sich die Frage nach der besonderen Verantwortung der Schweiz für die Rettung des humanitären Völkerrechts. Bisher tut sich die offizielle Schweiz doch schwer mit dieser Verantwortung. Dabei wären die rechtlichen und politischen Mittel durchaus vorhanden – gar eine Pflicht liesse sich ableiten.

Die Schweiz ist zwar nicht das exklusive Geburtsland des humanitären Völkerrechts, aber doch eine der wichtigsten Förderinnen seiner Konkretisierung, Formalisierung, Weiterentwicklung und Verbreitung. Henri Dunant, der Gründer des IKRK, war Schweizer, das Emblem des IKRK ist dem Schweizer Wappen nachempfunden und sein Sitz befindet sich bis heute in Genf. Dort wurden auch die wichtigsten internationalen Regelwerke in Bezug auf bewaffnete Konflikte verhandelt und unterzeichnet: Die vier Genfer Konventionen von 1949 regeln mit dem Gewohnheitsrecht das zulässige Verhalten von Staaten bzw. ihrer Streitkräfte im Falle eines bewaffneten Konflikts mit einem anderen Staat oder in einem Bürgerkrieg. Kriege sind durch dieses ius in bello zwar nicht untersagt, aber sie sollen immerhin «humanitärer» werden.

Die Zivilisten in Zusatzprotokoll 1

Zu den Genfer Konventionen gehören drei Zusatzprotokolle (zwei von 1977 und eines von 2005), die alle aus Schweizer Antrieb zustande kamen. Artikel 51 des ersten Zusatzprotokolls verbietet «unterschiedslose Angriffe» (attaques sans discrimination), d.h. solche, bei denen «Kampfmethoden oder -mittel angewendet werden, deren Wirkungen nicht entsprechend den Vorschriften dieses Protokolls begrenzt werden können, und die daher […] militärische Ziele und Zivilpersonen oder zivile Objekte unterschiedslos treffen können» (Absatz 4). Dazu gehört speziell «ein Angriff, bei dem damit zu rechnen ist, dass er auch Verluste an Menschenleben unter der Zivilbevölkerung, die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder mehrere derartige Folgen zusammen verursacht, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen.» (Absatz 5)

Ein Bombenangriff auf ein gut besuchtes Restaurant am hellichten Tag ist ein solch verbotener Angriff. Gemäss Guardian warf die israelische Armee IDF am Nachmittag des 30.6.2025 eine 230kg-schwere Bombe auf ein Strandcafé in Gaza City ab. Die Anzahl Getöteter wird auf zwischen 24 und 36 beziffert, darunter ein bekannter Filmemacher, eine 35jährige Hausfrau und ein 4jähriges Kind (siehe auch BBC und New York Times).

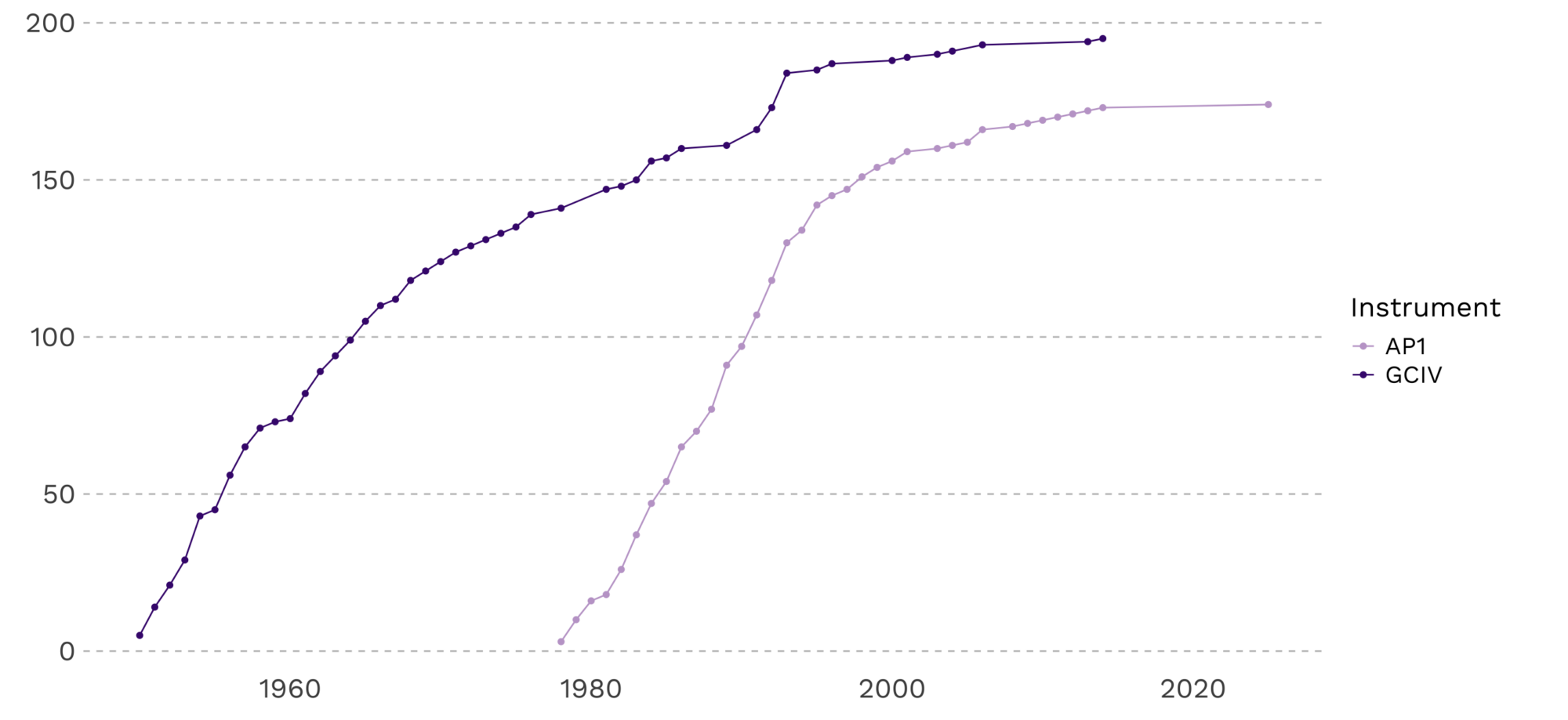

Abbildung 1: Anzahl der Staaten, die die IV. Genfer Konvention (GCIV) und das Zusatzprotokoll I (AP1) ratifiziert haben

Abbildung 1 : Sophie De Stefani, DeFacto · Quelle: Fedlex [ 6.7.2026]

Alle vier Genfer Konventionen wurden sowohl von der Schweiz wie auch von Israel ratifiziert; sie gelten aber ohnehin universell. Mit dem Bundesbeschluss vom 9. Oktober 1981 hat die Schweizer Bundesversammlung zudem das Zusatzprotokoll 1 genehmigt. Stand heute haben insgesamt 174 Staaten das Zusatzprotokoll 1 ratifiziert, zuletzt Andorra im Juni 2025 (Abbildung 1). Nicht ratifiziert wurde es vom Iran, Pakistan, den USA und Israel. Der Schutz der Zivilbevölkerung vor unterschiedslosen Angriffen ist aber gemäss IKRK Kernbestand des humanitären Völkerrechtes – dabei ist unerheblich, ob der Konflikt zwischen- oder innerstaatlich ist.

Globale Erwartungen an die Schweiz

Die Schweiz ist in Artikel 152 der vierten Genfer Konvention sowie in Artikel 102 des ersten Zusatzprotokolls als Depositar bezeichnet. Das bedeutet, dass die Originale der entsprechenden Texte sowie die Ratifikations- oder Kündigungserklärungen der einzelnen Staaten im Bundesarchiv in Bern aufbewahrt werden. Zu den Pflichten der Schweiz gehört auch, die UNO und die Vertragsparteien über die Entwicklung der Mitgliedschaft und allfällige inhaltliche Weiterentwicklungen zu informieren. Gemäss EDA sei es allerdings nicht Aufgabe des Depositars, eine materielle Beurteilung von vertraglichen Akten vorzunehmen; ein Depositar, der gleichzeitig Vertragspartei ist, habe die Trennung zwischen der Rolle als Depositar und der Stellung als Vertragspartei zu beachten und solle bei der Erfüllung seiner Aufgaben unparteiisch sein. Diese Lesart ergibt sich auch aus der Wiener Vertragsrechtskonvention (Gaggioli 2025).

Es verpflichten sich allerdings alle Vertragsparteien der Genfer Konventionen, also auch die Schweiz, ihre «Einhaltung durchzusetzen» (Art. 1). Bereits 1989 stellte der in Genf lehrende Völkerrechtler Marco Sassòli fest, dass der Schweizer Einsatz für das humanitäre Völkerrecht nur deshalb als vorbildlich gelten kann, weil alle anderen Staaten praktisch gar nichts täten. Mit der Folge, dass niemand einspringt, wenn es die Schweiz nicht schafft, eine Konferenz über den Schutz von Zivilpersonen im Besetzten Palästinensischen Gebiet zu organisieren.

Nationale Pflichten und Möglichkeiten

Nicht nur international und von der UNO, auch national wird von der Schweiz verlangt, dass sie sich für das humanitäre Völkerrecht einsetzt. So schreibt die Bundesverfassung in Art. 5.4 dem Bund und den Kantonen die Beachtung des Völkerrechts vor. Artikel 54.2 besagt zudem, dass der Bund «zur Linderung von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung der Demokratie, zu einem friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen» beiträgt. Schliesslich nennt Artikel 2 des Bundesgesetzes über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte explizit die «Förderung des humanitären Völkerrechts» als eines der Mittel zur «Prävention, Entschärfung oder Lösung von Gewaltkonflikten».

Artikel 3 desselben Gesetzes listet zudem eine Reihe möglicher Massnahmen auf, z.B. kann der Bund «einmalige oder wiederkehrende Beiträge ausrichten», «Expertinnen und Experten entsenden» oder «die Partnerschaft mit wissenschaftlichen Institutionen des humanitären Völkerrechts fördern». Schliesslich kann der Bundesrat «ergänzende Massnahmen ergreifen, die der zivilen Friedensförderung und der Stärkung der Menschenrechte dienen,» und dies sowohl «im Rahmen multilateraler oder bilateraler Bestrebungen sowie autonom.» Auch dieses Bundesgesetz trat 2004 referendumsfrei in Kraft, war also unbestritten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl international die Erwartungen wie auch national die Möglichkeiten eines starken Engagements der Schweiz für das humanitäre Völkerrecht bestehen.

Formen und Bedingungen des Schweizer Engagements

Wie stark und welch konkrete Form dieses Engagement annehmen soll, um den eigenen und fremden Erwartungen zu genügen, ist eine andere Frage. Genügte es, die israelische Botschafterin in der Schweiz einzubestellen und Klärungen zu Angriffen wie jenem vom 30.6.2025 in Gaza City zu verlangen? Sollte die Schweiz keine Rüstungsgeschäfte mit der israelischen Firma Elbit Systems mehr tätigen? Auch Entscheidungen und Stellungnahmen des Internationalen Gerichtshofs würden laut diesem Offenen Brief von über 40 Genfer VölkerrechtlerInnen nur ungenügend befolgt. Die Schweiz bzw. Aussenminister Cassis hätte auf jeden Fall die Möglichkeit – und je nach Lesart gar die Pflicht –, stärker auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu pochen.

Voraussetzung dafür ist allerdings erstens nicht der Charakter der Schweiz als Depositarstaat, sondern ihr Status als «einfacher» Vertragsstaat der Genfer Konventionen und vor allem des ersten Zusatzprotokolls (klare Trennung der Rollen). Jedoch verleiht ihr Ruf als (Mit-)Geburtsort des humanitären Völkerrechts und ihr Status als Depositar der Genfer Konventionen ihren Stellungnahmen zusätzliches politisches Gewicht (Sassòlo 1989, Gaggioli 2025). Deswegen ja auch im September 2024 der Auftrag der UNO zur Ausrichtung der erwähnten Konferenz.

Die Schweizer Neutralität besagt zwar zweitens, dass sie sich bei bewaffneten Konflikten allen involvierten Kriegsparteien gegenüber gleich zu verhalten hat, beispielsweise was die Lieferung von Waffen anbelangt. Eine weitergehende Lesart schliesst auch das diskursive, politische Verhalten ein. Indem die Schweiz das Bundesgesetz über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen erliess, hat sie klar Stellung gegen «mittelbar oder unmittelbar terroristische oder gewalttätig-extremistische Aktivitäten» (Art. 1.2) bezogen. Dies schliesst allerdings nicht aus, dass auch vermutete Verstösse gegen Artikel 51 des ersten Zusatzprotokolls zu den Genfer Konventionen deutlich verurteilt werden. Im Gegenteil: die Neutralitätspolitik gebietet dies sogar (Klingele 2007). Oder wie es Uno-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese im Interview mit der Republik sagt: «Ein Zivilist ist ein Zivilist. Es darf nicht zweierlei Mass geben.»

Fazit: wenn nicht die Schweiz, wer sonst?

So können im aktuellen Krieg in Gaza zwei Dinge gleichzeitig wahr sein: Die Hamas ist eine terroristische Organisation, die gezielt und unterschiedslos Zivilisten tötet. Und die bewusste Inkaufnahme einer grossen Anzahl toter Zivilisten bei einem militärischen Angriff durch die IDF verstösst gegen das humanitäre Völkerrecht.

Der Schweiz kommt aufgrund ihrer Geschichte, ihres Status als Depositarstaat in Verbindung mit ihrer Ratifikation der Genfer Konventionen und wegen ihrer Neutralität ein besonderes Gewicht und damit auch eine spezielle Verantwortung zu. Wer es ernst meint mit dem Ziel des «friedlichen Zusammenlebens der Völker» und der «Beachtung des Völkerrechts» (Bundesverfassung), muss auch entsprechend handeln.

Institutionen sind eine mehr oder weniger stabile, dauerhafte Ansammlung von Regeln. Sie verteilen Rechte und Pflichten und grenzen staatliches und privates Verhalten ein. Das humanitäre Völkerrecht gehört ebenso zu dieser Ansammlung von Regeln wie die Schweizerische Bundesverfassung. Je mehr aber die Möglichkeit der Durchsetzung von Regeln durch Zwang fehlt, desto wichtiger werden breite Akzeptanz und Legitimität: Bei Vorschriften jedweder Art handelt es sich so lange um leere Worte, als dass Menschen und Regierungen sich nicht daranhalten. Und damit sie sich daranhalten, müssen sie daran erinnert werden. Wieder und wieder und immer wieder. Wenn die Schweiz das nicht tut, wer sonst?

Referenzen:

- Gaggioli, Glora (2025). La responsabilité de la Suisse en tant que dépositaire des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels. Revue de Droit Suisse 144(2): 397–435.

- Klingele, Daniel (2007). Le rôle de la Suisse en tant qu’État neutre et dépositaire des Conventions de Genève, Refugee Survey Quarterly 26(4): 192–197.

- Sassòli, Marco (1989). La Suisse et le droit international humanitaire: une relation privilégiée? Annuaire suisse de droit international 45: 47–71.

Bild: unsplash.com