Depuis le début de la guerre d’Israël dans la bande de Gaza, les annonces de décès de civils se succèdent à un rythme effrayant. Même si les informations ne sont pas toujours entièrement vérifiées, se pose la question de la responsabilité particulière de la Suisse pour sauvegarder le droit international humanitaire. À ce jour, les autorités helvétiques semblent avoir du mal à assumer cette responsabilité. Pourtant, les outils juridiques et politiques existent clairement — et on pourrait même parler d’une obligation en la matière.

La Suisse n’est certes pas l’unique berceau du droit international humanitaire, mais elle est l’une de ses principaux promoteurs en matière de formalisation, concrétisation et de diffusion. Henri Dunant, fondateur du CICR, était Suisse ; l’emblème du CICR s’inspire du drapeau suisse, et son siège se trouve encore aujourd’hui à Genève. C’est aussi là qu’ont été négociés et signés les principaux instruments internationaux encadrant les conflits armés : les quatre Conventions de Genève de 1949, qui, avec le droit coutumier, régissent le comportement des États et de leurs forces armées en cas de guerre internationale ou civile. Ces textes n’interdisent pas la guerre, mais cherchent à la rendre plus « humanitaire ».

Les civils dans le Protocole additionnel I

Aux Conventions de Genève s’ajoutent trois Protocoles additionnels (deux de 1977, un de 2005), tous initiés par la Suisse. L’article 51 du premier Protocole interdit les « attaques sans discrimination », c’est-à-dire « des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole et qui sont […] propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil » (paragraphe 4). Il s’agit notamment des « attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile […] qui seraient excessives par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu » (paragraphe 5).

Un bombardement en plein jour sur un restaurant fréquenté constitue une telle attaque : Selon le Guardian, l’armée israélienne (IDF) a largué, l’après-midi du 30 juin 2025, une bombe de 230 kg sur un café en bord de mer à Gaza-Ville. Le nombre de morts est estimé entre 24 et 36, dont un cinéaste connu, une femme au foyer de 35 ans et un enfant de 4 ans (voir aussi BBC et New York Times).

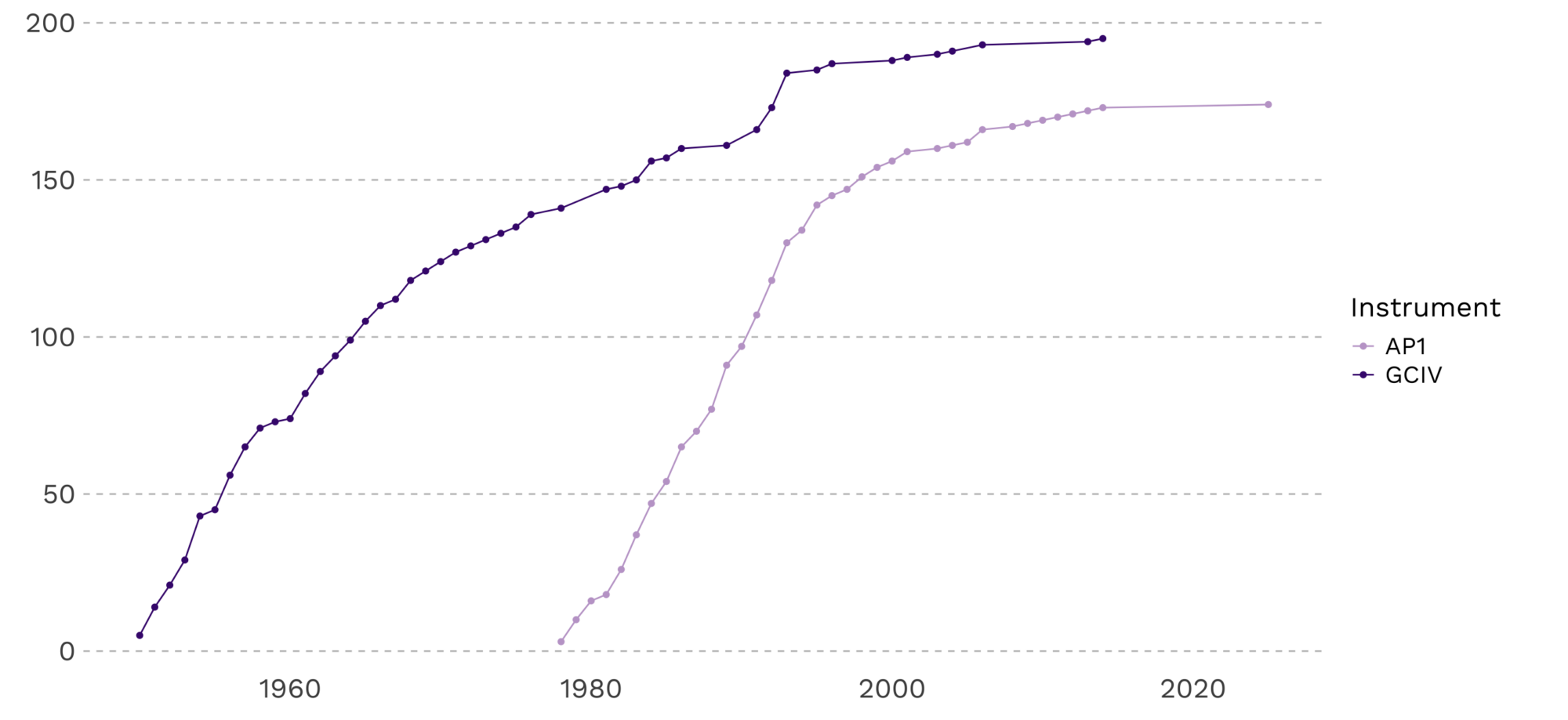

Figure 1: Nombre d’États ayant ratifié la IVe Convention de Genève (GCIV) et le Protocole additionnel I (AP1)

Figure 1 : Sophie De Stefani, DeFacto · Source des données: Fedlex [ 6.7.2026]

Les quatre Conventions de Genève ont été ratifiées à la fois par la Suisse et par Israël ; elles s’appliquent de toute façon universellement. Par décision du 9 octobre 1981, l’Assemblée fédérale suisse a également approuvé le Protocole additionnel I. À ce jour, 174 États ont ratifié ce Protocole, le dernier en date étant l’Andorre en juin 2025 (voir figure 1). Le Protocole n’a pas été ratifié par l’Iran, le Pakistan, les États-Unis et Israël. Pourtant, selon le CICR, la protection des civils contre les attaques sans discrimination constitue un principe fondamental du droit international humanitaire — que le conflit soit international ou interne.

Attentes mondiales envers la Suisse

L’article 152 de la IVe Convention de Genève et l’article 102 du Protocole additionnel I désignent la Suisse comme dépositaire. Cela signifie que les originaux des textes et les instruments de ratification ou de dénonciation des États sont conservés aux Archives fédérales à Berne. La Suisse a aussi l’obligation d’informer l’ONU et les parties contractantes de l’évolution des adhésions et de tout développement juridique pertinent. Selon le DFAE, il n’appartient toutefois pas au dépositaire d’effectuer un contrôle matériel ; un État dépositaire également partie au traité doit distinguer ses deux rôles et faire preuve d’impartialité dans ses fonctions. Cette interprétation découle également de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Gaggioli 2025).

Cependant, l’article 1 des Conventions de Genève engage toutes les parties — dont la Suisse — à « faire respecter » le droit international humanitaire. En 1989 déjà, le juriste Marco Sassòli, alors professeur à Genève, soulignait que la Suisse ne semblait exemplaire que parce que les autres États ne faisaient pratiquement rien. Il en découle que si la Suisse échoue à organiser une conférence sur la protection des civils dans le Territoire palestinien occupé, aucun autre Etat ne le fera à sa place.

Devoirs et moyens nationaux

Les attentes envers la Suisse ne viennent pas uniquement de l’étranger ou de l’ONU, mais aussi de l’intérieur. L’article 5 al. 4 de la Constitution fédérale exige le respect du droit international par la Confédération et les cantons. L’article 54 al. 2 dispose que la Confédération promeut « le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles ». Enfin, l’article 2 de la Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme mentionne explicitement « l’engagement en faveur du droit international humanitaire » comme un des moyens de « prévenir, apaiser ou résoudre des conflits armés. »

L’article 3 de cette même loi énumère diverses mesures possibles, comme l’octroi de contributions, l’envoi d’expert·e·s ou « le partenariat avec des institutions de recherche et de formation en droit international humanitaire ». Le Conseil fédéral peut également prendre des mesures complémentaires, de manière autonome ou dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Cette loi est entrée en vigueur en 2004 sans référendum. En résumé, si à l’échelle internationale les attentes existent, à l’échelle nationale celle-ci sont complétées par des moyens.

Formes et conditions de l’engagement suisse

Reste à déterminer l’ampleur et les formes concrètes que devrait prendre cet engagement. Faut-il convoquer l’ambassadrice israélienne en Suisse et exiger des explications sur l’attaque du 30 juin 2025 ? La Suisse devrait-elle cesser toute relation commerciale avec la société israélienne Elbit Systems ? Dans une lettre ouverte signée par plus de 40 juristes humanitaires genevois, il est dit que même les décisions de la Cour internationale de justice sont trop peu suivies. Pourtant, la Suisse et plus concrètement le conseiller fédéral Cassis aurait bel et bien la possibilité — voire le devoir — de s’engager plus fermement en faveur du droit international humanitaire.

Cela repose d’ailleurs non sur le rôle de la Suisse comme dépositaire, mais sur son statut d’État partie aux Conventions de Genève et au Protocole I (distinction des rôles). Néanmoins, la réputation de la Suisse en tant que patrie du droit humanitaire et dépositaire des Conventions donne à ses déclarations un poids politique considérable (Sassòli 1989, Gaggioli 2025). D’où le mandat confié par l’ONU en septembre 2024 pour organiser la conférence évoquée plus haut.

Ensuite, si la neutralité suisse implique une égalité de traitement entre parties belligérantes — par exemple en matière d’exportation d’armes —, certaines interprétations y incluent aussi le comportement discursif et politique. En interdisant le Hamas et des organisations apparentées, la Suisse a déjà pris position contre « des activités terroristes ou l’extrémisme violent » (art. 1 al. 2 de la loi correspondante). Cela n’exclut pas la condamnation claire de violations présumées de l’article 51 du Protocole I. Au contraire : une politique de neutralité exigerait même une telle position (Klingele 2007). Comme le dit la rapporteuse spéciale de l’ONU Francesca Albanese dans un entretien avec la Republik : « Un civil est un civil. Il ne doit pas y avoir de deux poids deux mesures. »

Conclusion : si pas la Suisse, qui d’autre ?

Dans le conflit actuel à Gaza, deux vérités coexistent : le Hamas est une organisation terroriste qui tue des civils de manière ciblée et indiscriminée ; et le fait d’accepter délibérément un grand nombre de morts civiles lors d’un bombardement militaire par l’Israël constitue une violation du droit international humanitaire.

En raison de son histoire, son rôle de dépositaire et sa neutralité, la Suisse possède un poids politique particulier — et donc aussi une responsabilité spécifique. Quiconque prend au sérieux les objectifs de « coexistence pacifique des peuples » et de « respect du droit international » (Constitution fédérale) doit agir en conséquence.

Les institutions sont des ensembles plus ou moins stables de règles. Elles définissent des droits et des devoirs, encadrant le comportement des États et des individus. Le droit international humanitaire en fait partie, tout comme la Constitution fédérale suisse. Mais plus les sanctions manquent, plus l’acceptation et la légitimité deviennent cruciales : les règles ne valent que si elles sont respectées. Et pour qu’elles le soient, il faut sans cesse les rappeler. Encore et encore. Si la Suisse ne le fait pas, alors qui d’autre ?

Références:

- Gaggioli, Glora (2025). La responsabilité de la Suisse en tant que dépositaire des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels. Revue de Droit Suisse 144(2): 397–435.

- Klingele, Daniel (2007). Le rôle de la Suisse en tant qu’État neutre et dépositaire des Conventions de Genève, Refugee Survey Quarterly 26(4): 192–197.

- Sassòli, Marco (1989). La Suisse et le droit international humanitaire: une relation privilégiée? Annuaire suisse de droit international 45: 47–71.

Image: unsplash.com