Wenn Wähler:innen sich über politische Themen informieren wollen, sind sie einer Vielzahl von Informationen ausgesetzt. Durch die Digitalisierung der Medien wird es immer anspruchsvoller, Quellen auszuwählen und Informationen zu filtern. Einerseits führt die durch Algorithmen gesteuerte Verbreitung digitaler Informationen zu einer selektiven Verbreitung politischer Informationen, da Individuen je nach Suchverlauf und Interessen unterschiedlichen Informationen ausgesetzt sind. Andererseits bieten sich mehr Möglichkeiten Informationen auszuwählen, die mit den eigenen politischen Einstellungen übereinstimmen. Dieser so genannte Bestätigungsbias führt dazu, dass Individuen ihre Aufmerksamkeit vermehrt auf diejenigen News richten, die ihre bestehenden Meinungen bestätigen, und weniger auf solche, die sie in Frage stellen.

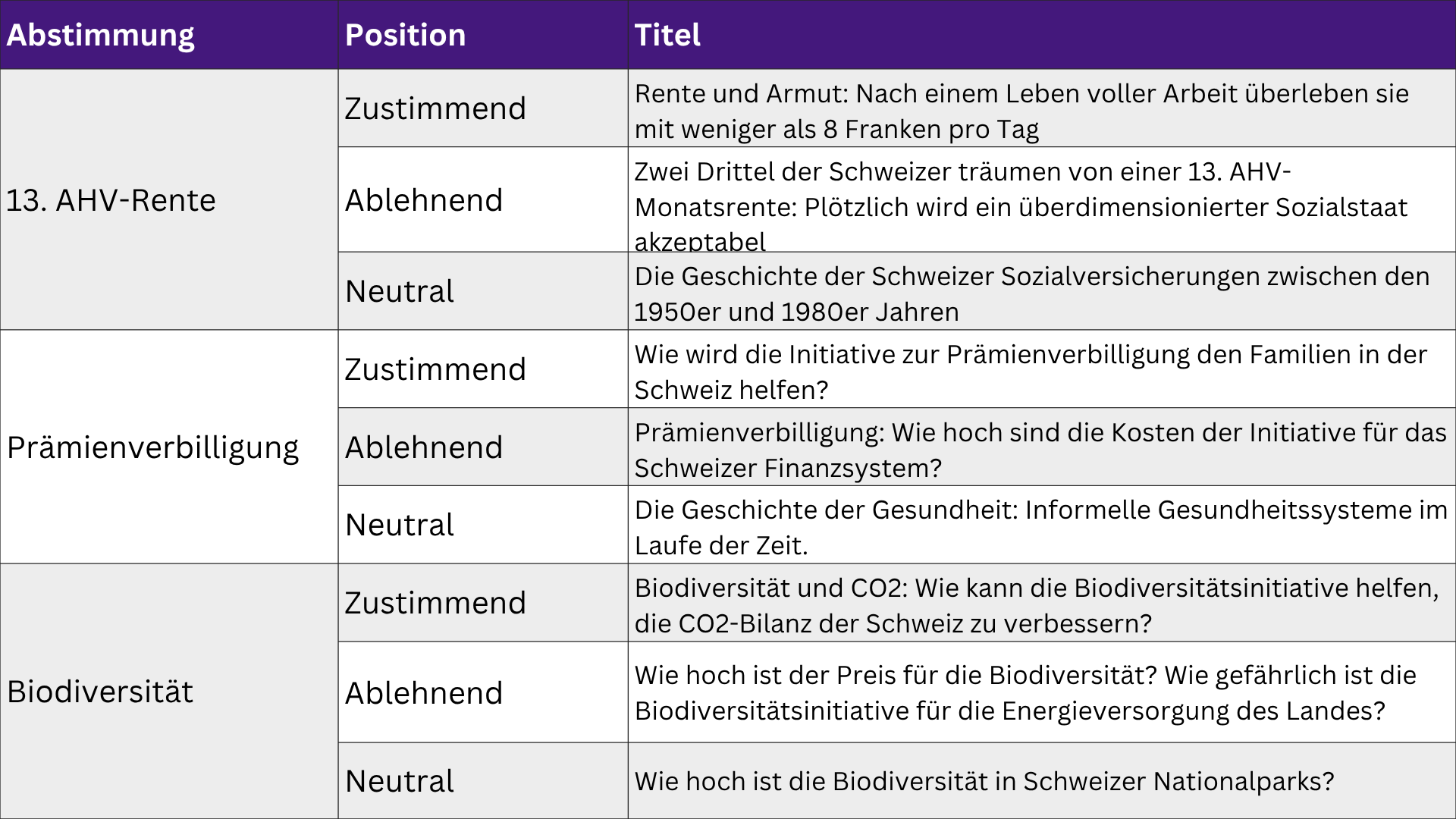

In diesem Artikel untersuchen wir, welchen Einfluss der Bestätigungsbias von Individuen auf deren Informationssuche und die Wahrnehmung von Desinformation hat. Dazu stützen wir uns auf Meinungsumfragen, die im Rahmen des SDD21-Projekts nach Abstimmungen durchgeführt wurden. In den Umfragen wurden den Befragten drei fiktive Titel von Medienartikeln zu vergangenen Abstimmungen präsentiert. Die Überschriften der Artikel wurden so ausgewählt, dass sie jeweils eine bestimmte Position zur Abstimmung widerspiegeln (zustimmend, ablehnend, neutral). Bei der Auswahl dieser Titel orientierten wir uns an Artikeln, die während des Wahlkampfs zu den einzelnen Abstimmungen in verschiedenen Schweizer Tageszeitungen veröffentlich wurden und die Argumente der Pro- und Contra-Lager repräsentieren. Diesen Ansatz haben wir für die Initiative zur Einführung einer 13. AHV-Rente, die Prämienentlastungsinitiative sowie die Biodiversitätsinitiative angewendet. Tabelle 1 zeigt die verschiedenen Artikelüberschriften, die den Befragten vorgelegt wurden.

Tabelle 1: Titel der in den Meinungsumfragen präsentierten Artikel.

Nachdem wir den Befragten diese Artikeltitel vorgestellt hatten, baten wir sie anzugeben, 1) welchen Artikel sie am liebsten lesen würden und 2) welcher Artikel ihrer Meinung nach die meisten Desinformation enthält.

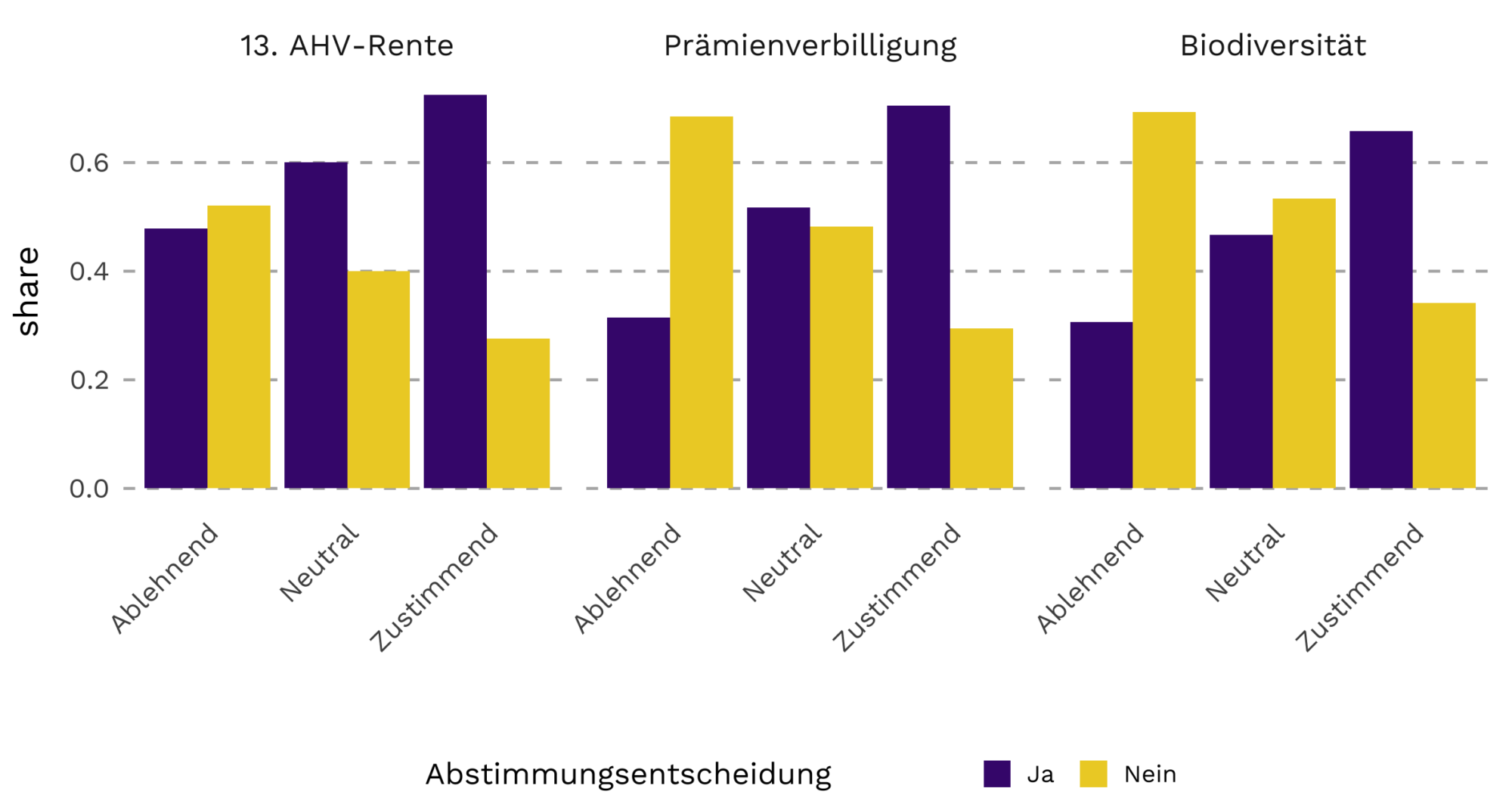

Abbildung 1 veranschaulicht den Einfluss der politischen Einstellung auf die Auswahl von Information. Bei allen drei Initiativen neigen Wählende, die die Initiative unterstützt haben, eher dazu, den Artikel mit einem zustimmenden Titel zu wählen. Im Gegensatz dazu wählen Wählende, die gegen die Vorlage gestimmt haben, eher den Artikel mit einem ablehnenden Titel. Ein neutraler Titel wurde ungefähr gleich oft von Befürworter:innen und Gegner:innen gewählt. Unter Kontrolle von Thema und der Wahlentscheidung berechnen wir, dass die Befragten mit einer Wahrscheinlichkeit von 74 % den Artikel auswählen, der Elemente enthält, die ihre Wahlentscheidung unterstützen, und mit einer Wahrscheinlichkeit von 26 % den Artikel wählen, der ihrer Wahlentscheidung widerspricht. Insgesamt bedeutet dies, dass die befragten Personen mit einer 2,8-fach höheren Wahrscheinlichkeit den Artikel lesen wollen, der ihrer eigenen Wahlentscheidung entspricht. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nur eine Minderheit Informationen auswählt, die von ihren politischen Einstellungen abweichen.

Abbildung 1: Artikelpräferenz nach der Wahlentscheidung über die Initiativen zur 13. AHV-Rente, zur Senkung der Krankenkassenprämien und zur Biodiversität.

Wie Abbildung 1 zeigt, besteht ein Zusammenhang zwischen Wahlentscheidung und Informationsauswahl. Dies deutet darauf hin, dass der Bestätigungsbias die Informationsauswahl der Individuen beeinflusst und zum Phänomen der selektiven Aufmerksamkeit führt. Selektive Aufmerksamkeit kann sich auch darauf auswirken, wie Wählende den Wahrheitsgehalt von Informationen wahrnehmen, die in Artikeln präsentiert werden, welche ihre eigenen politischen Vorstellungen widersprechen.

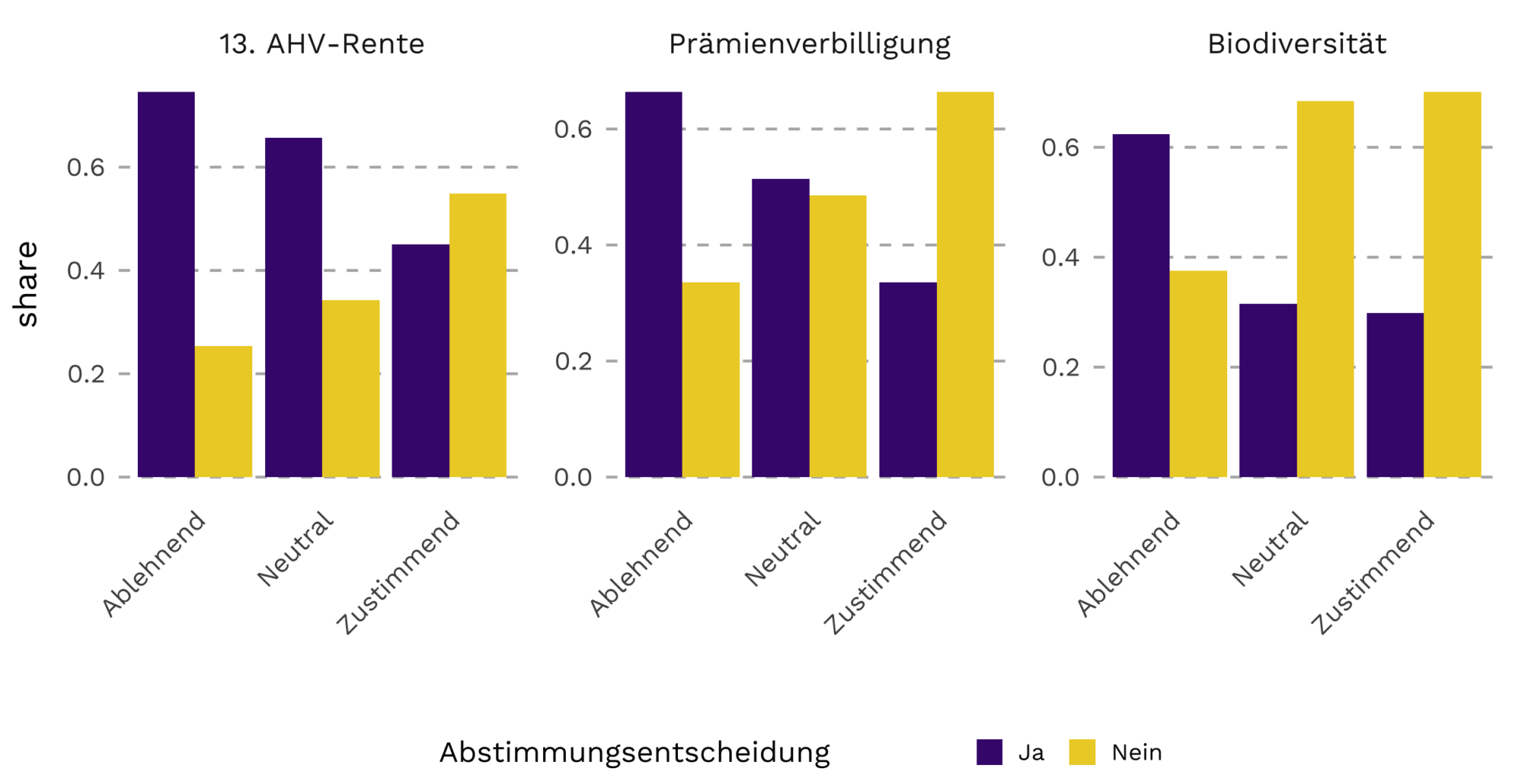

Um die Auswirkungen der selektiven Aufmerksamkeit auf die Beurteilung des Wahrheitsgehalts von Informationen zu bewerten, baten wir die Wählenden, anzugeben, welcher Artikel ihrer Meinung nach die meisten Desinformation enthält.

Abbildung 2: Artikel mit den meisten Desinformation nach der Wahlentscheidung für die Initiativen zur 13. AHV-Rente, zur Senkung der Krankenkassenprämien und zur Biodiversität.

Wie Abbildung 2 zeigt, hängt die Wahrnehmung von Desinformation mit der eigenen Wahlentscheidung zusammen: Artikeln der Gegenseite wird häufiger unterstellt, falsche Informationen zu enthalten als Artikeln, die mit den eigenen Einstellungen übereinstimmen. So zeigt die Abbildung, dass ein grosser Anteil der Unterstützer:innen, angibt, dass der ablehnende Artikel die meisten Desinformationen enthalte, während die Mehrheit der Gegner:innen findet, die zustimmenden Artikel enthielten mehr Desinformation. Gemäss unserer statistische Analyse werden Titel, welche nicht mit der Wahlentscheidung der Befragten übereinstimmen mit einer 2,45-fach höheren Wahrscheinlichkeit als Artikel, die Desinformationen enthalten beurteilt (71%) im Vergleich zu Artikel, die ihre Wahlentscheidung stützen (29%).

Unsere Analysen zeigen damit insgesamt, dass Unterstützer:innen der Initiativen eher befürwortende Artikel auswählen, während Gegner:innen der Initiativen eher Artikel bevorzugen, die der Initiative entgegenstehen. Diese selektive Informationsauswahl beeinflusst auch die Wahrnehmung des Wahrheitsgehalts der präsentierten Informationen. Tatsächlich nehmen die Stimmberechtigten inkongruente Artikel als stärker desinformativ wahr als kongruente Artikel.

Die Angleichung zwischen Wahlverhalten und Informationskonsum hat also zur Folge, dass Menschen sehr unterschiedliche Informationsumgebungen entwickeln. Die Fülle an Medieninhalten ermöglicht eine verstärkte Informationsselektion und befördert somit dieses Phänomen.

Zur selektiven Aufmerksamkeit kommt eine zunehmend selektive Exponierung zu politischen Informationen hinzu, die mit der algorithmischen Natur der digitalen Informationsverbreitung einhergeht. Die digitale Transformation der politischen Information bringt somit neue Herausforderungen für die Demokratie mit sich. Individuen mit unterschiedlichen Ideologien wählen nicht nur Informationen entsprechend ihren politischen Einstellungen aus, sie sind auch stärker solchen konformen Informationen ausgesetzt. Dadurch wird die Infragestellung der eigenen ideologische politischen Meinung durch neue Medieninhalte seltener. Diese Informationsumgebung schafft ein Klima, das die politische Polarisierung begünstigt. Dazu kommt, dass einem den eigenen Einstellungen nicht entsprechenden Artikel auch mehr Desinformation zugeschrieben wird.

Einschränkend muss dazu noch gesagt werden, dass die konstituierenden Elemente des Selektions-Bias eine klare politische Positionierung in den behandelten Themen voraussetzen. Zu Beginn der Kampagne sind viele Bürger:innen noch unentschlossen und damit auch weniger selektiv in ihrem Informationsverhalten. Unsere Untersuchung fokussiert auf das Ende der Kampagne: Wenn sich die Meinungen verfestigt haben, richten Individuen vermehrt ihre Aufmerksamkeit auf politische Informationen, welche ihre eigene Position zu bestätigen.

Bild: Pexels.com