Eine Maturaarbeit ging der Frage nach, wie sich die Situation in Bezug auf erlebte Anfeindungen im Schweizer Parlament präsentiert. So viel vorneweg: Sehr viele Parlamentsmitglieder – vor allem Frauen und Mitglieder der linken Parteien – sind Anfeindungen ausgesetzt.

Hohes Ausmass

Grundsätzlich haben fünfundneunzig Prozent der Mitglieder der eidgenössischen Räte angegeben, bereits Erfahrungen mit grenzverletzendem Verhalten gemacht zu haben. Bemerkenswert ist, dass es sich bei den restlichen fünf Prozent ausschliesslich um Männer handelt.

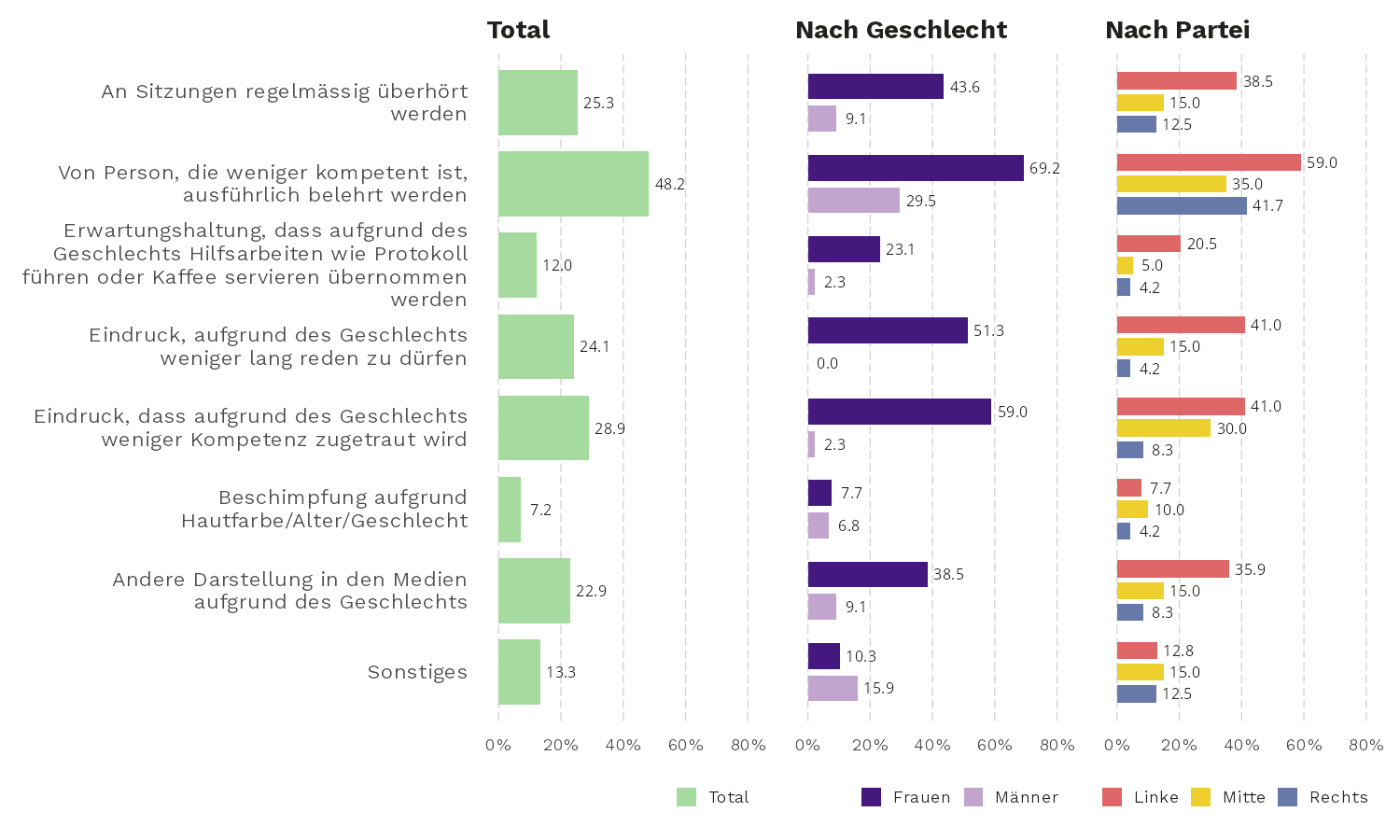

Am häufigsten sind Parlamentsmitglieder genereller Belästigung wie Beleidigung, Drohung und Stalking ausgesetzt: Die Hälfte der Teilnehmenden wurde bereits bedroht, vier von fünf Personen beleidigt und jede fünfte gestalkt. Auch die subtileren Formen der Grenzverletzungen sind spürbar: So gaben 59 Prozent der teilnehmenden Frauen an, ihr Geschlecht habe einen negativen Einfluss auf ihre Kompetenzvermutung gehabt. Nur ein Mann teilte diese Erfahrung.

Frauen und Linke am stärksten betroffen

Die Häufigkeit der Grenzverletzungen unterscheidet sich je nach politischer Orientierung und Geschlecht. Am stärksten sind Frauen und Linke betroffen. Dies zeigt sich besonders bei den subtileren Formen der Grenzüberschreitungen. So hatte jede zweite Politikerin, jedoch kein einziger Politiker, schon einmal den Eindruck, aufgrund des Geschlechts weniger Redezeit bekommen zu haben.

Dass in linken Parteien die Betroffenheit hoch ist, hängt wahrscheinlich auch mit dem grossen Frauenanteil in diesen Parteien zusammen. Ein anderer Grund dafür könnte die höhere Sensibilität gegenüber solchen Themen sein, was sich den Wahlprogrammen entnehmen lässt. Politikerinnen erleben auch mehr Grenzverletzungen, die nicht mit dem Geschlecht zusammenhängen. Beispielsweise wurden sechzig Prozent der Frauen bereits bedroht, während es bei den Männern vierzig Prozent sind.

Auswirkung: politische Arbeit besonders von Frauen erschwert

Doch warum erleben gerade Politikerinnen in einem so hohen Ausmass Grenzverletzungen, auch solche, die sich nicht auf das Geschlecht beziehen? Ein möglicher Ansatz könnte sein, dass Frauen seit rund fünfzig Jahren überhaupt erst als Politikerinnen tätig und vor allem im Ständerat immer noch stark untervertreten sind. Minderheiten geraten schneller in den Fokus von Angriffen. Zudem könnte der Vormarsch der Frauen in der Politik bei einigen Mitmenschen dazu geführt haben, dass sie sich in ihrer Sicht auf die Welt bedroht fühlen und darauf mit Aggressionen reagieren.

Die Auswirkungen von Grenzüberschreitungen sind deutlich: 35 Prozent aller Teilnehmenden geben an, ihre politische Arbeit werde durch Grenzüberschreitungen erschwert. Bei den Frauen ist es sogar jede zweite.

Demokratie in Gefahr?

Kathrin Bertschy, Co-Präsidentin von AllianceF, ordnet ein: « […]Dass sechzig Prozent der Parlamentarierinnen schon einmal bedroht wurden, das ist eines demokratischen Systems nicht würdig[…]». Sie betont, Politiker:innen sollten in einem von Grenzverletzungen geschützten Rahmen arbeiten können.

Es wird sich zeigen, ob und welche Massnahmen getroffen werden. Diese und andere Studien zeigen jedoch, dass es sich lohnen würde. Denn eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn jene, die sie an vorderster Front mitprägen, ohne Angst vor Drohungen reden und agieren können.

Insgesamt nahmen 99 von 246 eidgenössischen Parlamentsmitglieder an der Umfrage teil, wovon 83 vollständige Antworten lieferten. Der Rücklauf betrug im Total 33 Prozent, die Ergebnisse sind daher nur teilweise repräsentativ. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass es Verzerrungen in der Stichprobe geben kann, weil wahrscheinlich eher Mitglieder mitmachen, welche bereits Grenzverletzungen erlebt haben

Quelle:

- Gubler, Viktoria (2023). Grenzverletzendes Verhalten gegenüber eidgenössischen Parlamentsmitgliedern. Von unangemessenen Witzen bis zu Morddrohungen. Eine empirische Untersuchung. Gymnasium Thun: Maturaarbeit.

Bild: Jonas Zürcher – Unsplash