Der jüngste Unterschriftenbetrug in der Schweiz hat die Debatte um die Integrität der direkten Demokratie neu entfacht und den Ruf nach fälschungssicheren Verfahren verstärkt. E-Collecting – die Möglichkeit zur elektronischen Unterschriftensammlung – rückt dabei ins Zentrum der Reformdiskussion. Eine Befragung im Kanton Aargau zeigt: E-Collecting geniesst breite Zustimmung, gleichzeitig fordert die Bevölkerung klare Regeln gegen Missbrauch beim Unterschriftensammeln.

Im Jahr 2024 erschütterte ein weitreichender Unterschriftenbetrug die Schweizer Politik, bei dem systematisch gefälschte Unterschriften für eidgenössische Volksinitiativen eingereicht wurden. Bereits zuvor hatten verschiedene Gemeinden und Kantone die Bundeskanzlei über Verdachtsfälle informiert. Im Juni 2025 legte eine Recherche von RTS offen, dass weiterhin manipulierte Unterschriften für Volksinitiativen auf Bundesebene im Umlauf sind. Diese Vorfälle haben eine tiefgreifende Debatte über die Integrität der direkten Demokratie in der Schweiz ausgelöst und die prozeduralen Schwächen des aktuellen Unterschriftensystems offengelegt. Der politische Druck zur Prüfung alternativer, fälschungssicherer Verfahren ist seither erheblich gestiegen. In diesem Kontext hat sich E-Collecting – die elektronische Sammlung von Unterschriften für Volksinitiativen, Referenden und Wahlvorschläge – als zentrale Säule der Reformdiskussion etabliert.

Auf Bundesebene wurden in der Folge wichtige rechtliche Weichenstellungen vorgenommen. Der Bundesrat präsentierte 2024 einen Bericht zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen von E-Collecting und verabschiedete 2025 eine Teilrevision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte (BPR), die Pilotversuche mit E-Collecting explizit erlaubt. Parallel dazu werden verschiedene Massnahmen zur Missbrauchsbekämpfung diskutiert, darunter die Verschärfung gesetzlicher Vorgaben, die Registrierung von Sammelorganisationen und ein Verbot kommerzieller Sammelfirmen.

Vor diesem Hintergrund haben wir im Rahmen von «FOKUS Aargau» erhoben, wie die Befragten im Kanton Aargau zu E-Collecting und möglichen Gegenmassnahmen gegen Unterschriftenmissbrauch stehen.

E-Collecting und Massnahmen im Spiegel der Bevölkerung

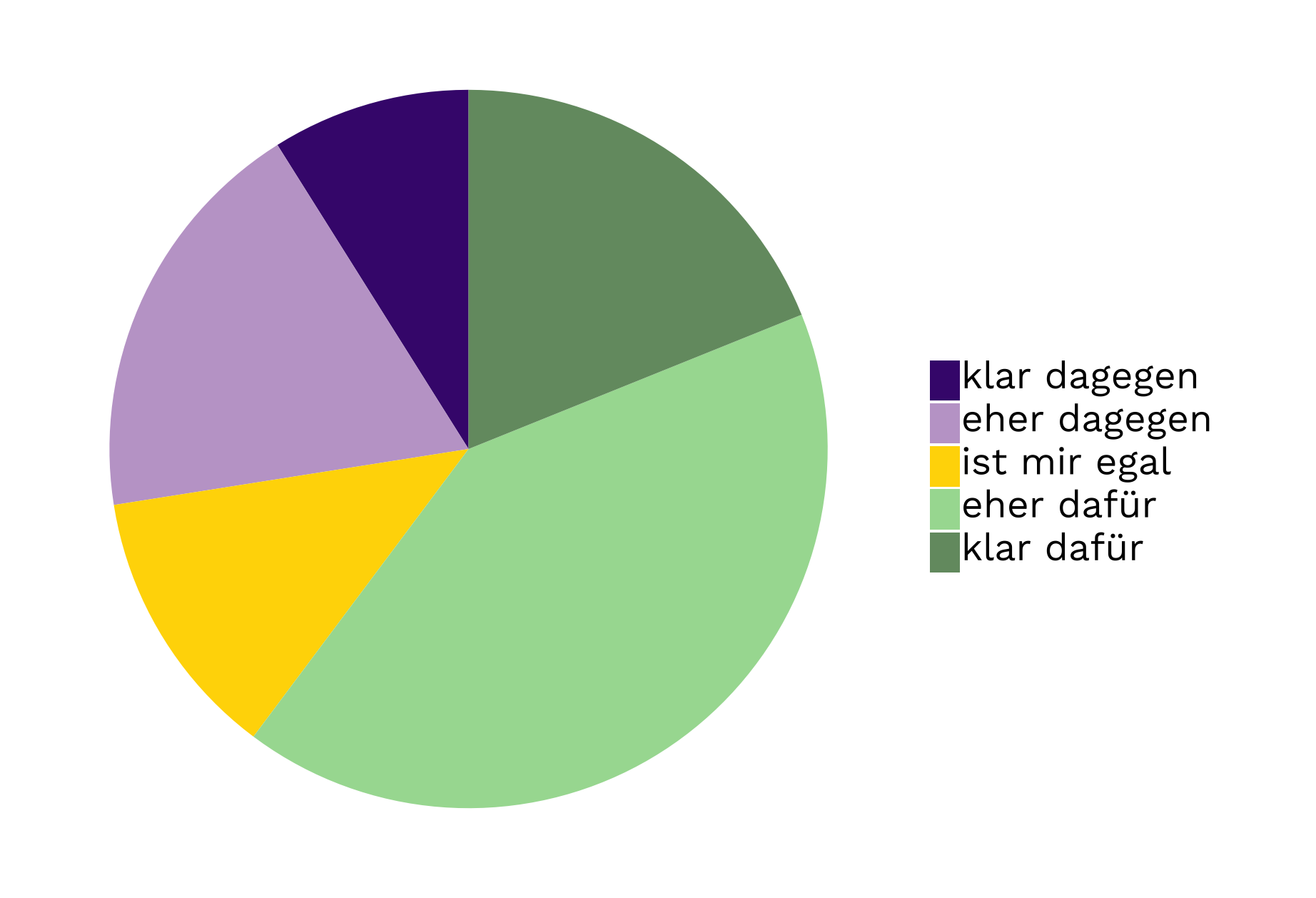

Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung ist die mehrheitlich positive Einstellung der Befragten zu E-Collecting. Wie in Abbildung 1 dargestellt, befürwortet ein Grossteil der Umfrageteilnehmenden die elektronische Unterschriftensammlung („eher dafür“ und „klar dafür“), was auf eine hohe Akzeptanz und potenzielle Mehrheitsfähigkeit dieser digitalen Partizipationsform hindeutet.

Parallel zur festgestellten Akzeptanz existiert jedoch eine Minderheit, die dem E-Collecting skeptisch gegenübersteht. Diese Skepsis könnte durch spezifische Aspekte der technischen Implementierung sowie durch datenschutzrechtliche Fragestellungen bedingt sein. Die Notwendigkeit einer elektronischen Identifizierungsinfrastruktur (E-ID) für den sicheren und rechtskonformen Betrieb des E-Collectings stellt hierbei einen kritischen Faktor dar. Die Ablehnung der E-ID in bestimmten Segmenten der Gesellschaft könnte zur Zurückhaltung gegenüber dem E-Collecting beitragen.

Abbildung 1: Einstellungen zu E-Collecting

Abbildung: Sophie De Stefani, DeFacto · Datenerhebung: DemoSCOPE, Auswertungen: Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA).

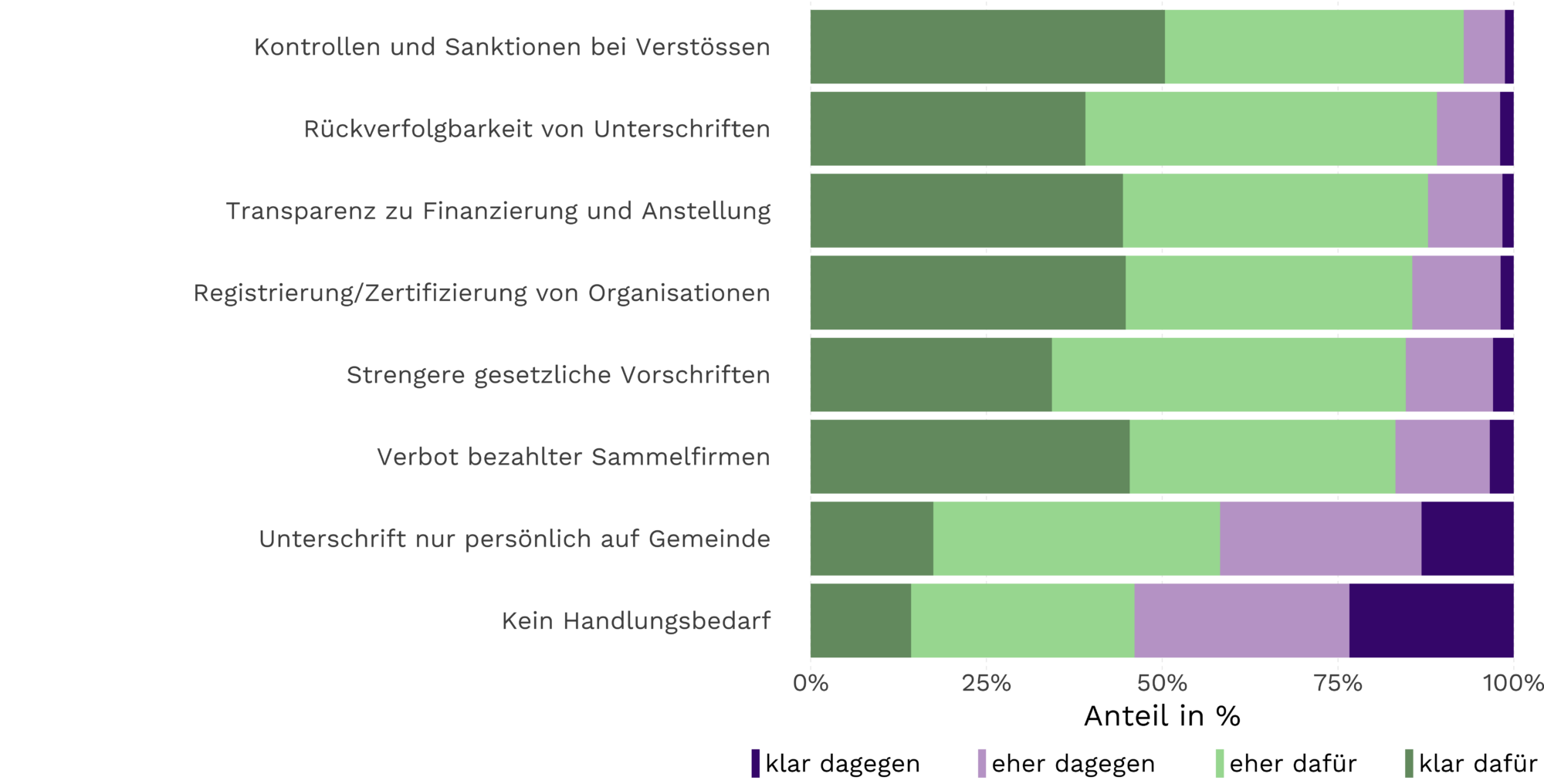

Ergänzend dazu beleuchtet Abbildung 2 die Verteilung der Antworten zu verschiedenen Massnahmen, die zur Bekämpfung von Unterschriftenmissbrauch diskutiert werden. Die Massnahmen sind nach dem Grad der Zustimmung (aggregierte Summe von „eher dafür“ und „klar dafür“) in absteigender Reihenfolge geordnet.

Abbildung 2: Positionierungen zu Massnahmen gegen Unterschriftenmissbrauch

Abbildung: Sophie De Stefani, DeFacto · Datenerhebung: DemoSCOPE, Auswertungen: Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA).

Bei den vorgeschlagenen Massnahmen handelt es sich um unterschiedliche regulatorische, technische und organisatorische Ansätze zur Eindämmung von Unterschriftenmissbrauch. „Kontrollen und Sanktionen bei Verstössen“ zielen auf eine konsequentere Durchsetzung bestehender Regeln. „Rückverfolgbarkeit von Unterschriften“ meint die Möglichkeit, die Herkunft jeder Unterschrift eindeutig zu prüfen. „Transparenz zu Finanzierung und Anstellung“ betrifft die Offenlegung, wer Kampagnen organisiert und finanziert. „Registrierung/Zertifizierung von Organisationen“ sieht vor, dass nur akkreditierte Akteure Unterschriften sammeln dürfen. „Strengere gesetzliche Vorschriften“ beziehen sich auf eine allgemeine Verschärfung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Das „Verbot bezahlter Sammelfirmen“ richtet sich gegen die Kommerzialisierung der Unterschriftensammlung.

Die ersten sechs Massnahmen werden von einer klaren Mehrheit unterstützt, was auf ein starkes Bedürfnis nach verbindlicher Regulierung und Transparenz hinweist. Auch die siebte Massnahme – eine ausschliesslich persönliche Unterzeichnung auf der Gemeindeverwaltung – findet noch eine Mehrheit, wenn auch weniger deutlich als die übrigen. Diese Praxis, wie sie etwa in mehreren deutschen Bundesländern und in Österreich (sog. „Amtseintragung“) zur Anwendung kommt, soll Fälschungen effektiv ausschliessen. Die geringere Zustimmung deutet jedoch darauf hin, dass der damit verbundene Aufwand sowie die notwendige persönliche Identifikation abschreckend wirken.

Die Option „Kein Handlungsbedarf“, die eine grundsätzliche Ablehnung aller Reformmassnahmen signalisiert, fand im Vergleich die geringste Unterstützung und wurde mehrheitlich abgelehnt.

Digitalisierung ja – aber sicher und regelgebunden

Die Ergebnisse der Befragung im Kanton Aargau liefern ein erstes öffentliches Stimmungsbild zur laufenden Debatte um die Zukunft der direkten Demokratie in der Schweiz. Die hohe Akzeptanz von E-Collecting (Abbildung 1) deutet darauf hin, dass die Bevölkerung offen ist für digitale Innovationen im Bereich der politischen Partizipation. Dies steht im Einklang mit der zunehmenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche und könnte den Weg für eine Modernisierung des Unterschriftensammelprozesses ebnen. Die relativ geringe Ablehnung von E-Collecting könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass die Vorteile in Bezug auf Fälschungssicherheit und Effizienz von den Stimmberechtigten erkannt werden, insbesondere vor dem Hintergrund des jüngsten Unterschriftenbetrugs. Um die Akzeptanz auch bei den Skeptikern zu erhöhen, ist es unerlässlich, eine sichere und vertrauenswürdige elektronische Identifizierungsinfrastruktur zu etablieren und datenschutzrechtliche Bedenken auszuräumen.

Zusätzlich haben wir ergänzende Analysen durchgeführt, bei denen Gewichte basierend auf der offiziellen Wahlbeteiligung verwendet wurden, um eine mögliche Überrepräsentation von Wählerinnen und Wählern in der Stichprobe zu adressieren. Die Ergebnisse zeigten keine signifikanten Unterschiede, was die Robustheit unserer Befunde weiter bestätigt.

Die Präferenz für strengere gesetzliche Vorschriften und Kontrollen zur Missbrauchsbekämpfung (Abbildung 2) unterstreicht jedoch, dass die Digitalisierung nicht als Allheilmittel, sondern als Teil eines umfassenderen Reformpakets gesehen wird. Die Bevölkerung wünscht sich klare Regeln und eine effektive Überwachung, um die Integrität des demokratischen Prozesses zu gewährleisten. Daraus könnten folgende 4 politische Handlungsanweisung abgeleitet werden: Die Einführung von E-Collecting sollte mit Massnahmen zur Vertrauensbildung einhergehen. Die breite Zustimmung zu Transparenzund Rückverfolgbarkeitsmassnahmen spricht klar für ein solches Vorgehen.

Die Umfrage macht deutlich, dass E-Collecting in der Bevölkerung auf breite Zustimmung stösst, zugleich aber klare Anforderungen an den Schutz vor Missbrauch gestellt werden. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine Kombination aus digitaler Innovation und strengerer Regulierung den Weg für eine robustere und vertrauenswürdigere direkte Demokratie ebnen könnte.

Für die weitere politische Debatte ist es entscheidend, diese Präferenzen zu berücksichtigen. Die Einführung von E-Collecting sollte nicht isoliert betrachtet werden, sondern als Teil eines umfassenden Ansatzes, der auch die Stärkung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Kontrollmechanismen analoger Prozesse umfasst.

Bemerkung: Eine gekürzte Version dieses Artikels wurde zuvor in der NZZ am Sonntag publiziert.

Literatur:

[1] Bernhard, Laurent; Cheon, Junmo, Lüscher, Sandro; Koelewijn, Kymani Shayra; Sorrentino, Gianluca & Serdült, Uwe (2025): FOKUS Aargau: Studie zu den Aargauer Volksabstimmungen vom 16. Mai 2025. FOKUS-Aargau-Berichte, 11. Aarau: Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA). https://www.zora.uzh.ch/view/subjects/FOKUSAargau.html [2] Heuberger, Jean-Marc für RTS (2025): Un ex-cadre d’Incop continue à récolter des signatures pour des initiatives fédérales. https://www.rts.ch/info/suisse/2025/article/fraude-aux-signatures-un-ex-cadre-d- incop-poursuit-ses-activites-douteuses-28915380.html [3] Langer, Lorenz; Lehner, Irina; & Hoffet, Kristina (2023): E-Collecting für eidgenössische Volksinitiativen und Referenden – Verfassungsrechtliche Implikationen. Rechtsgutachten zuhanden der Bundeskanzlei. Aarau: Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA). https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/90665.pdf [4] Rigendinger, Balz für Swissinfo (2024): «Unterschriften-Bschiss»: Die Schweiz hat Lücken im System. https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-politik/unterschriften-bschiss-die-schweiz-hat-l%c3%bccken-im-system/87491852 [5] Rutz, Eveline für Schweizer Revue / SwissCommunity (2024): Skandal um gefälschte Unterschriften für Volksinitiativen. https://www.swisscommunity.org/de/news-medien/schweizer-revue/artikel/unterschriften-betrug-schockiert-die-schweiz [6] von Wyl, Benjamin für Swissinfo (2024): Ebnet der Skandal um gefälschte Unterschriften der Schweiz den Weg zum digitalen Sammeln? https://www.swissinfo.ch/ger/digitale-demokratie/eröffnet-der-skandal-um- gefälschte-unterschriften-der-schweiz-den-weg-zum-online-sammeln/88926275Abbildung: flickr.com