Trotz dringender Aufrufe zu Klimaschutzmassnahmen, darunter der «Green Deal» der Europäischen Union und nationalen Industriepolitiken, haben die staatlichen Investitionen in die Energiewende das angestrebte Ziel bisher nicht erreicht. Meine Analyse geht der Frage nach, weshalb zwischen den erklärten Zielen der Regierungen und der tatsächlichen Priorisierung grüner Ziele bei staatlichen Investitionen eine erhebliche Diskrepanz besteht.

Angesichts der Erkenntnis eines erheblichen Marktversagens herrscht unter Wissenschaftler:innen und politischen Entscheidungsträger:innen zunehmend Konsens darüber, dass neue Denkansätze erforderlich wären, um die Rolle des Staates in der Klimapolitik zu stärken (Aiginger & Rodrik, 2020; Mazzucato 2011). Trotz der dringenden Aufforderung, die Anstrengungen dahingehend zu verstärken, das Netto-Null-Emissions-Ziel im Jahr 2050 zu erreichen, bleiben der «Green Deal» der Europäischen Union (EU) und die nationalen industriepolitischen Pläne weit hinter den Investitionen zurück, die für eine ökologische Transformation erforderlich wären. Das Institute for Climate Economics schätzt die europäische Investitionslücke im Jahr 2022 auf 403 Milliarden Euro (I4CE, 2024). Dieses Defizit dürfte vor allem auf einen Mangel an staatlichen Investitionen zurückzuführen sein. Doch warum hinken die erforderlichen ökologischen staatlichen Investitionen in Europa hinterher?

Angesichts der Erkenntnis eines erheblichen Marktversagens herrscht unter Wissenschaftler:innen und politischen Entscheidungsträger:innen zunehmend Konsens darüber, dass neue Denkansätze erforderlich wären, um die Rolle des Staates in der Klimapolitik zu stärken (Aiginger & Rodrik, 2020; Mazzucato 2011). Trotz der dringenden Aufforderung, die Anstrengungen dahingehend zu verstärken, das Netto-Null-Emissions-Ziel im Jahr 2050 zu erreichen, bleiben der «Green Deal» der Europäischen Union (EU) und die nationalen industriepolitischen Pläne weit hinter den Investitionen zurück, die für eine ökologische Transformation erforderlich wären. Das Institute for Climate Economics schätzt die europäische Investitionslücke im Jahr 2022 auf 403 Milliarden Euro (I4CE, 2024). Dieses Defizit dürfte vor allem auf einen Mangel an staatlichen Investitionen zurückzuführen sein. Doch warum hinken die erforderlichen ökologischen staatlichen Investitionen in Europa hinterher?

Eine Erklärung für dieses Defizit ist die fiskalische Austerität. Die Maastricht-Kriterien, die Referenzwerte von drei Prozent des BIP für das Haushaltsdefizit und sechzig Prozent des BIP für die Staatsverschuldung vorsehen, wurden zwar während der COVID-Pandemie gelockert, sind aber inzwischen wieder in Kraft getreten. Viele befürchten, dass die erneuten Forderungen nach Haushaltsdisziplin die Bemühungen um eine ökologische Transformation untergraben könnten (Draghi, 2024). Die EU-Vorschriften allein können jedoch nicht das Ausbleiben wichtiger ökologischer Investitionen in Europa erklären.

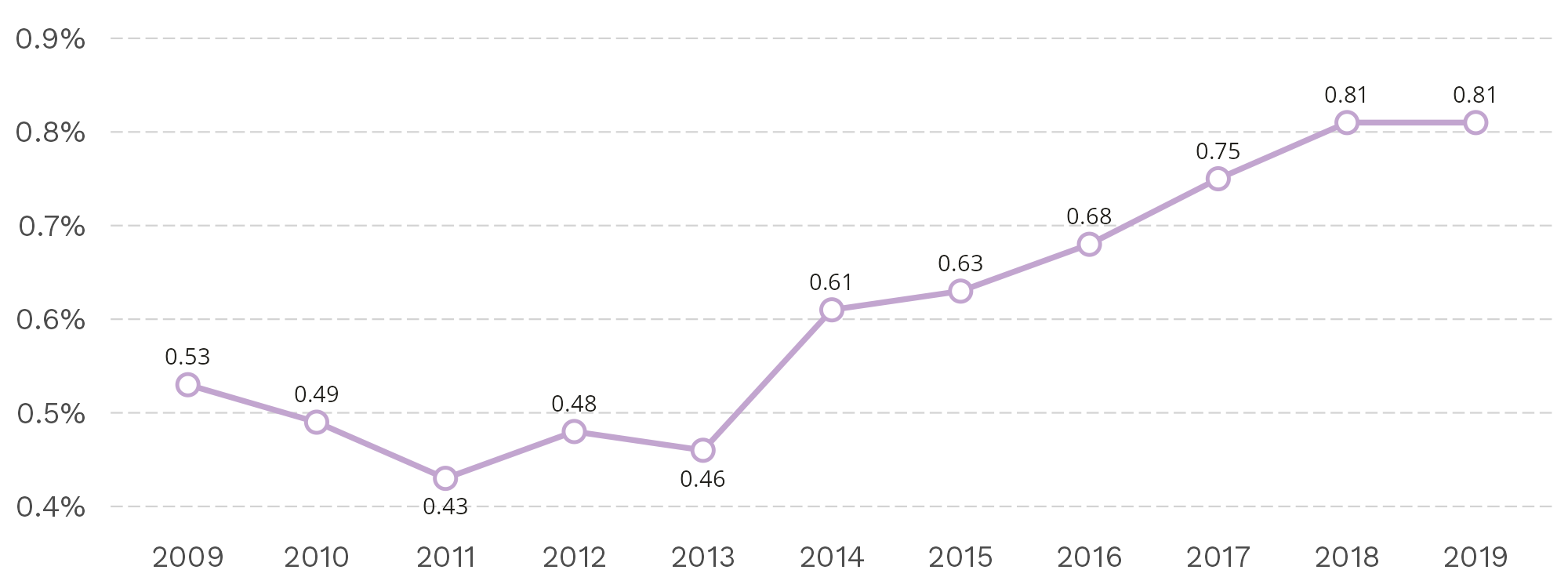

Tatsächlich sind die staatlichen Investitionen in Europa in den letzten zwei Jahrzehnten sehr stark angestiegen, einschliesslich neuer freiwilliger Investitionen. Abbildung 1 veranschaulicht diesen Trend und zeigt einen stetigen Anstieg der von der EU genehmigten staatlichen Beihilfen für private Unternehmen, ein Trend, der lange vor der Pandemie einsetzte. Dieser Anstieg der staatlichen Investitionen bedeutet, dass das Defizit bei grünen Investitionen nicht nur auf Ausgabenbeschränkungen zurückzuführen ist, sondern auch auf die Art und Weise, wie Regierungen ihre Ausgaben zwischen konkurrierenden Zielen wie Verteidigung, strategische Autonomie, nationale Wettbewerbsfähigkeit oder KMU-Förderung priorisieren. Um das grüne Investitionsdefizit zu verstehen, muss man über das Angebot an staatlichen Investitionen hinausgehen und untersuchen, wie die Prioritäten dafür gesetzt werden.

Abbildung 1: Entwicklung der staatlichen Unterstützung in der EU (Anteil am BIP)

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto · Datenquelle: Eurostat

Verteilung öffentlicher Investitionen

Obwohl diese Frage von entscheidender Bedeutung ist, gibt es keine umfassende Studie, die die Muster staatlicher Investitionen für verschiedene Prioritäten in Europa untersucht. Die Literatur zur ökologischen Finanzierung konzentriert sich beispielsweise ausschliesslich auf ökologische Investitionen (Darwas und Wolff, 2021). Während diese Arbeiten wertvolle Vorschläge zur Steigerung ökologischer Investitionen liefern, analysieren sie nicht, wie ökologische Ziele im Vergleich zu anderen Prioritäten abschneiden. Darüber hinaus wird oft übersehen, dass der ökologische Wandel zwar wichtig ist, aber von staatlichen Akteuren nur als eine von vielen konkurrierenden Prioritäten betrachtet wird.

Wirtschaftswissenschaftler:innen haben kürzlich damit begonnen, Datenbanken über staatliche Industriepolitik zu erstellen, die sich auf die erklärten Prioritäten konzentrieren (Evenett et al., 2024). Ihre Ergebnisse zeigen, dass der Klimaschutz zu einem wichtigen Ziel industriepolitischer Massnahmen geworden ist. Obwohl es regionale Unterschiede gibt, zeigt diese neue Studie, dass die Zunahme von Initiativen mit einem ökologische Schwerpunkt im Vergleich zu anderen Prioritäten bescheiden ist. Strategische Wettbewerbsfähigkeit bleibt bei weitem die wichtigste Priorität für staatliche Investitionen. Darüber hinaus basieren die in diesen Studien verwendeten Daten, wie auch meine eigenen, auf expliziten Zielen und berücksichtigen keine „Greenwashing“-Strategien. Infolgedessen überschätzen diese Arbeiten wahrscheinlich den Anteil der öffentlichen Investitionen, die tatsächlich in den ökologischen Wandel fliessen.

Um den Anteil grüner Investitionen zu bestimmen, verfolgt meine Studie einen umfassenderen Ansatz, der die gesamte Bandbreite der Investitionskanäle untersucht, die den Staaten in einem bestimmten Land zur Verfügung stehen. Dieser Ansatz umfasst die von der EU über die Fazilität für wirtschaftliche Erholung und Widerstandsfähigkeit bereitgestellten Mittel, staatliches Eigentum und öffentliches Beschaffungswesen sowie das gesamte Spektrum möglicher fiskalpolitischer Massnahmen (Massoc, 2024). Dabei nehme ich eine vertieftere Bewertung der staatlichen Investitionen vor, die über die Kanäle hinausgeht, die normalerweise die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit auf sich ziehen.

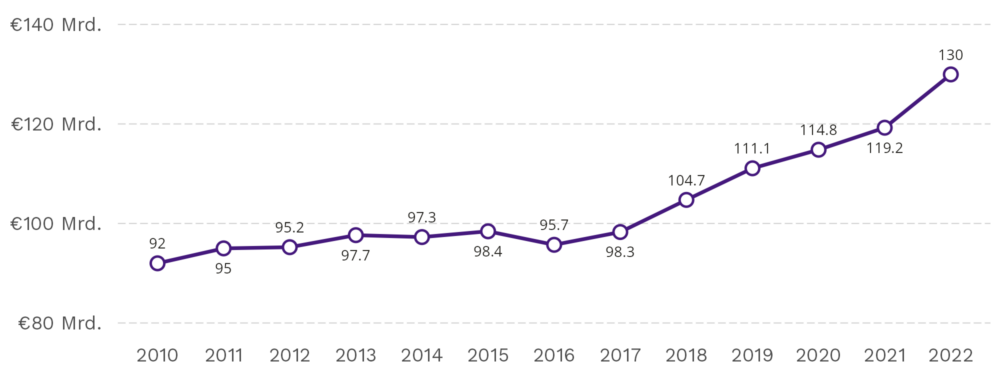

Meine Ergebnisse zeigen, dass trotz des öffentlichen Diskurses grüne Ziele bei weitem nicht die höchste Priorität haben. Abbildung 2 zeigt, dass die von der EU gemessenen öffentlichen Ausgaben für Klima- und Umweltinitiativen beeindruckend erscheinen – mit einem gemeldeten Anstieg von über vierzig Prozent.

Abbildung 2: Klima- und Umweltinvestitionen in der EU

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto · Datenquelle: Eurostat

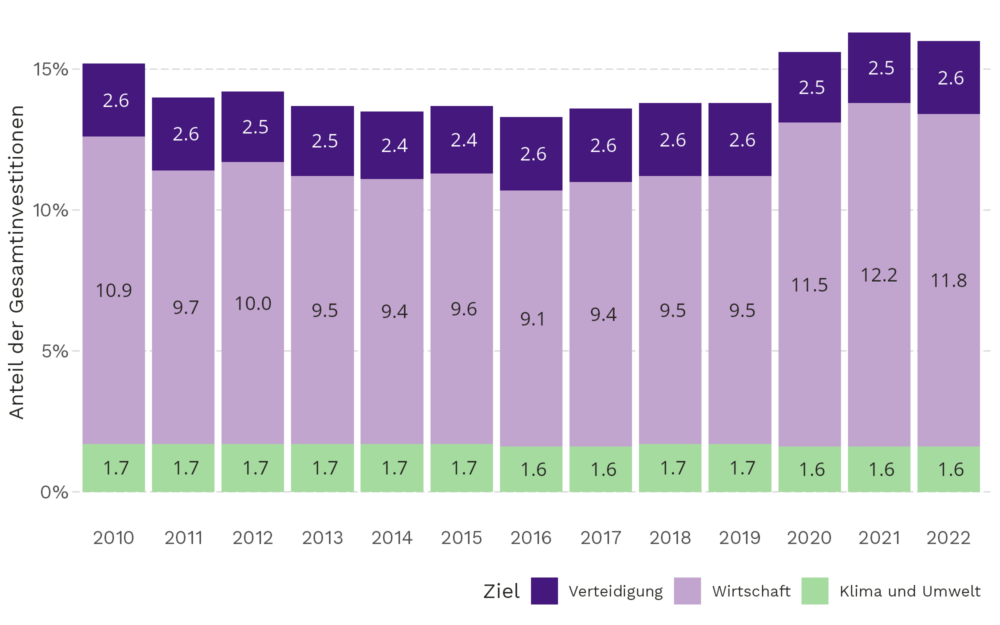

Abbildung 3 zeigt jedoch, dass die öffentlichen Investitionen in andere Prioritäten in ähnlichem oder sogar grösserem Umfang gestiegen sind. Tatsächlich ist der Anteil der Investitionen in die strategische Wettbewerbsfähigkeit schneller gestiegen als in die ökologische Ziele. Daraus folgt, dass sich die Regierung zwar mit Klima- und Umweltzielen befasst hat, diese aber nicht als oberste Priorität behandelt hat.

Abbildung 3: Investitionen für verschiedene Ziele in der EU

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto · Datenquelle: Eurostat

Warum haben andere öffentliche Investitionsziele oft Vorrang vor ökologischen Prioritäten?

Die erste Erklärung betrifft die politischen Parteien, die für öffentliche Investitionsentscheidungen verantwortlich sind. Von linken und grünen Parteien wird in der Regel erwartet, dass sie den Anteil öffentlicher Investitionen in Bereichen wie Klima und Umwelt erhöhen und ihnen Vorrang vor Zielen wie strategischer Wettbewerbsfähigkeit oder Verteidigung einräumen. Die Evidenz ist jedoch uneinheitlich und deutet darauf hin, dass progressive Parteien die Investitionsprioritäten nicht wesentlich ändern, wenn sie an der Macht sind. Stattdessen scheint ihr Einfluss eher durch politische Rahmenbedingungen als durch direkte Veränderungen im Ausgabenverhalten ausgeprägt zu sein (Cerqua et al., 2024).

Eine andere Erklärung konzentriert sich auf die Lobbyarbeit von Unternehmen oder Sektoren, die von einem höheren Anteil ökologischen Investitionen profitieren würden, wie z.B. Unternehmen, die fossile Brennstoffe verwenden, oder Industrien, die stark von kohlenstoffintensiver Energie abhängig sind. In der Literatur wird betont, dass solche Lobbyarbeit für die Gestaltung der Ergebnisse in bestimmten Politikbereichen entscheidend ist (Guenther, 2024). Ein konkurrierender Forschungsstrang weist jedoch darauf hin, dass die hohe politische Bedeutung von Themen wie der Klimakrise die Wirksamkeit von Lobbystrategien mächtiger Unternehmen schwächen kann (De Bruycker und Colli 2023).

Meine Forschung legt nahe, dass die langfristigen Muster staatlicher Prioritäten bei öffentlichen Investitionen tief in der Funktionsweise der Institutionen westlicher Demokratien verwurzelt sind. Sie zeigt, dass die persönlichen Bindungen und Verbindungen der politischen Entscheidungsträger:innen zu wirtschaftlichen Organisationen ihre Werte, materiellen Interessen und folglich ihre Präferenzen bei der Allokation von Investitionen beeinflussen (Seabrooke und Stenström 2023).

Aus den vorläufigen Ergebnissen lassen sich drei zentrale Erkenntnisse ableiten:

- Obwohl es Unterschiede zwischen den Ländern gibt, unterhält die Mehrheit der gewählten Politiker:innen und Staatsangestellten in Europa enge Beziehungen zu einer kleinen Gruppe von Sektoren, die vom Finanzsektor und den traditionellen Industrien dominiert sind.

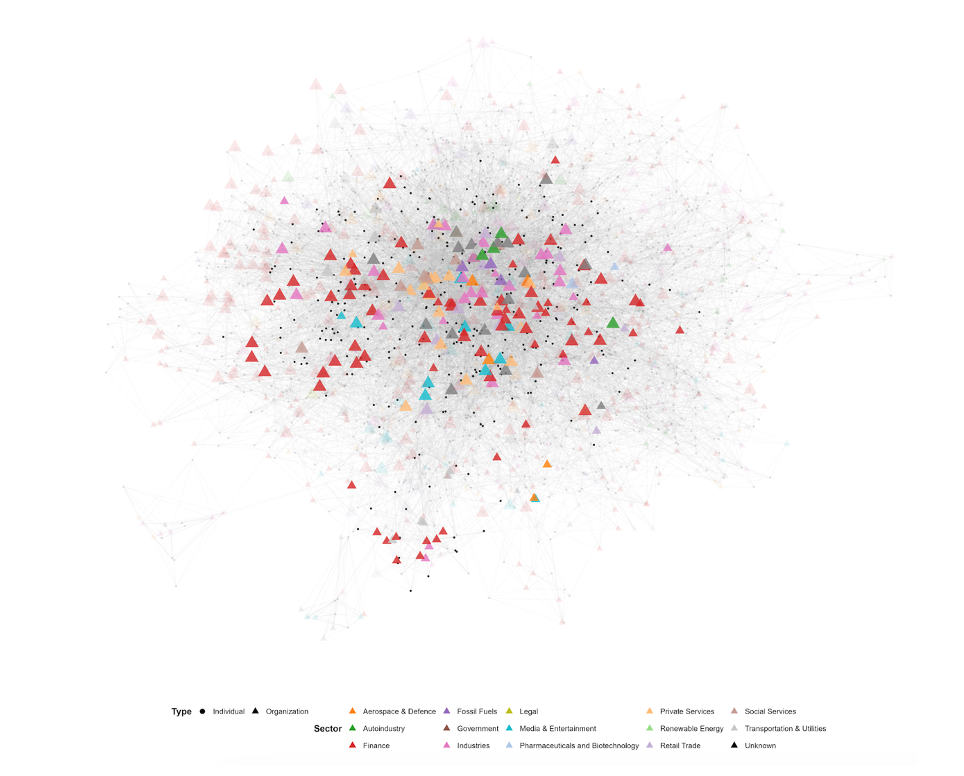

- Die Stärke und Art dieser Verbindungen variiert je nach Regierungsinstitution. Beispielsweise weisen Kabinettsmitglieder in Ministerien tendenziell homogenere Profile auf und sind eng mit dem Finanzsektor, Beratungsunternehmen und traditionellen Industrien verbunden. Abbildung 4 zeigt eine Netzwerkanalyse, die die beruflichen Verbindungen der französischen Kabinettsmitglieder (dargestellt als Kreise) zu verschiedenen Sektoren der französischen Wirtschaft (dargestellt als farbige Dreiecke) veranschaulicht. Deutlich wird die Dominanz individueller Verbindungen zum Finanzsektor (rote Dreiecke) und zu traditionellen Industrien (rosa Dreiecke). Einzelne Verbindungen zur Automobilindustrie (dunkelgrün) und zur fossilen Brennstoffindustrie (dunkelviolett) sind seltener, erscheinen aber im Zentrum des Netzwerks. Im Vergleich dazu sind die Verbindungen zu den Sektoren der erneuerbaren Energien (hellgrün) gering. Im Gegensatz zu diesem Bild der Kabinettsmitglieder weisen die Abgeordneten der nationalen Parlamente eine grössere Vielfalt auf, wobei die Bevölkerungsräte den grössten Pluralismus aufweisen.

- Staatsvertreter:innen mit starken wirtschaftlichen Verbindungen neigen dazu, Ziele wie strategische Wettbewerbsfähigkeit über andere Ziele zu stellen, einschliesslich des grünen Wandels.

Abbildung 4: Netzwerkanalyse der französischen Kabinettsmitglieder (alle Ministerien, 2008-2023)

Abbildung: Massoc and Quesada Velazco (2024), basierend auf biografischen Daten der französischen Kabinettsmitglieder aller Ministerien (2000-2023) gesammelt auf BoardEx und Wikidata

Staatliche Akteure mit engen Verbindungen zu traditionellen Industrie- und Finanzsektoren neigen eher dazu, nicht-grüne Interessen und Präferenzen zu berücksichtigen. Diese Akteure agieren oft mit eingeschränkter Kontrolle in Entscheidungsprozessen über staatliche Investitionen, was dazu führt, dass nicht-grüne Ziele Priorität erhalten und wichtige grüne Ziele systematisch verfehlt werden.

Ich habe eine vergleichende Fallstudie über die Steuerung öffentlicher Investitionskanäle in Frankreich durchgeführt, die auf 15 Forschungsinterviews und einer Dokumentenanalyse basiert. Die Studie hat sich mit dem Aufkommen ausserbilanzieller staatlicher Investitionskanäle befasst, die durch minimale Kontrolle der Exekutive und starke wirtschaftliche Verbindungen des Finanzministeriums und seiner Kabinettsmitglieder gekennzeichnet sind. Diese Kanäle stehen im Gegensatz zu denjenigen, die der Kontrolle von Institutionen mit weniger wirtschaftlichen Verbindungen unterliegen, wie z.B. regulierte Sparmechanismen, die sowohl von parlamentarischen Gremien als auch von Bürgergruppen kontrolliert werden (Massoc und Benoit, 2024).

Meine Ergebnisse deuten darauf hin, dass staatliche Investitionen tendenziell stärker auf grüne Prioritäten ausgerichtet sind, wenn Akteure mit weniger engen und diversifizierten Verbindungen zur Industrie und zum Finanzsektor eine stärker institutionalisierte Aufsicht ausüben. Während beispielsweise weniger als fünf Prozent der ausserbudgetären Investitionen auf ökologische Ziele ausgerichtet sind, werden zehn Prozent der regulierten Sparinvestitionen für solche Ziele verwendet, was zum Teil zivilgesellschaftlichen Organisationen zu verdanken ist, die sich für eine verantwortungsvolle Verwendung von „Bürger:innengeld“ einsetzen (Massoc & Quesada Velazco, 2024).

Abbildung 5 zeigt eine Petition, in der die Umwidmung regulierter Ersparnisse für Klimaziele gefordert wird.

Abbildung 5. Petitionskampagne zur Förderung der Nutzung regulierter Einsparungen für Klimaziele

Quelle: 350.org

Politische Lehren für eine progressive Politik

Politiker:innen und Wissenschaftler:innen beschreiben die Hindernisse für eine wirksame Klimapolitik oft als eine “Gewinner-gegen-Verlierer”-Dynamik innerhalb der Wählerschaft, wobei diejenigen, die als Verlierer:innen des grünen Wandels wahrgenommen werden, die Verabschiedung von Klimamassnahmen behindern. Dies hat einige dazu veranlasst zu argumentieren, dass effektive Klimaschutzmassnahmen von demokratischen Prozessen entkoppelt werden müssen, wobei andere sogar die Notwendigkeit eines technokratischen Staates vorschlagen, der in der Lage ist, unpopuläre Klimaschutzmassnahmen nach dem Vorbild Chinas durchzusetzen.

Im Gegensatz dazu und im Einklang mit anderen Forschungsergebnissen, die zeigen, dass eine Mehrheit der Wähler:innen tatsächlich eine ehrgeizigere Klimapolitik und konkrete Massnahmen zur Emissionsreduktion unterstützt (Abou-Chadi et al., 2024), schlage ich einen alternativen Weg für eine progressive Politik vor. Es sollten viel eher institutionelle Reformen angestrebt werden, um die Bürger:innen bei der Vergabe öffentlicher Mittel zu stärken. Beispielsweise sollten Bürgerräte nach dem Vorbild erfolgreicher Modelle auf lokaler Ebene (Willis et al., 2022) formellen Einfluss auf Entscheidungsprozesse über staatliche Investitionen erhalten.

Referenzen:

- Abou-Chadi, T., Jansen, J., Kollberg, M., & Redeker, N. (2024). Debunking the Backlash-Uncovering European Voters’ Climate Preferences.

- Aiginger K, Rodrik D. (2020). Rebirth of Industrial Policy and an Agenda for the Twenty-First Century. Journal of Industry, Competition and Trade.

- Cerqua, A., Fiorino, N., & Galli, E. (2024). Do green parties affect local waste management policies? Journal of Environmental Economics and Management, 128, 103056.

- Darvas, Z. M., & Wolff, G. B. (2021). A green fiscal pact: climate investment in times of budget consolidation (No. 18/2021). Bruegel Policy Contribution.

- De Bruycker, I., & Colli, F. (2023). Affluence, congruence, and lobbying success in EU climatepolicy. Journal of Public Policy, 43(3), 512-532.

- Draghi, M. (2024). The Future of European Competitiveness. EU Commission Report (September).

- Evenett, S., Jakubik, A., Martín, F., & Ruta, M. (2024). The return of industrial policy in data. The World Economy, 47(7), 2762-2788.

- Guenther, G. (2024). The Language of Climate Politics: Fossil-fuel Propaganda and how to Fight it. Oxford University Press.

- I4CE. (2024). European Climate Investment Deficit report: An investment pathway for Europe’s future. Institute for Climate Economics, available at https://www.i4ce.org/en/publication/european-climateinvestment-deficit-report-investment-pathway-europe-future.

- Massoc, E. C. (2024). The Government of Green Industrial Policy in Democratic Capitalism : A socioeconomic study of state investment in Europe – A Research Agenda. Working paper available at https://www.researchgate.net/profile/Elsa-Massoc

- Massoc, E. C., & Benoit, C. (2024). A tale of dualization: accounting for the partial marketization of

regulated savings in France. Review of International Political Economy, 31(3), 854-879. - Massoc, E. C. & Quesada Velazsco (2024). State-led investment and the Green Transition: The means but

the End? The case of France. Working paper available at https://www.researchgate.net/profile/Elsa-Massoc - Mazzucato, M. (2011). The Entrepreneurial State. London: Demos.

- Seabrooke, L., & Stenström, A. (2023). Professional ecologies in European sustainable

finance. Governance, 36(4), 1271-1292. - Willis, R., Curato, N., & Smith, G. (2022). Deliberative democracy and the climate crisis. Wiley

Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 13(2), e759.

Bild: unsplash.com

Anmerkung: Dieser Artikel wurde von Raed Hartmann, DeFacto, editiert.