Le domaine policier relève en grande partie de la politique cantonale. C’est aussi pour cette raison que les débats politiques autour des questions policières sont toujours peu explorés. Une nouvelle analyse empirique met en lumière la manière dont les parlementaires cantonaux abordent ce domaine. Les résultats révèlent une variabilité tant quantitative que thématique dans le traitement de ces questions – ainsi qu’une réticence marquée à recourir aux instruments parlementaires les plus puissants.

La police occupe une place ambivalente dans le tissu social et politique : elle assiste les citoyens, prévient les préjudices, poursuit les infractions, applique les directives et réprime les transgressions. Ce faisant, elle participe à la gestion d’un large éventail de problèmes sociaux, de la pauvreté, de la vieillesse et de la marginalisation jusqu’aux abus et à la violence. Il n’est donc guère surprenant que le domaine policier suscite un vif intérêt public. La police fait régulièrement l’objet d’une attention médiatique importante, notamment lors de crimes retentissants, d’opérations spectaculaires ou de polémiques internes aux forces de l’ordre.

Cela dit, la couverture médiatique ne constitue qu’une facette du débat politique autour du travail policier – et une facette dont l’influence sur la régulation des activités policières demeure limitée. Les parlements cantonaux sont nettement plus proches des centres de pouvoir politique. Pourtant, peu de recherches ont été menées en Suisse sur la manière – et le niveau de détail – avec lesquels les parlements s’engagent dans le domaine policier. On ignore encore largement l’intensité des interactions entre les parlementaires et les forces de police, les aspects du travail policier sur lesquels ils concentrent leur attention, ainsi que les instruments parlementaires qu’ils mobilisent à cet effet.

Visualisation de la gestion parlementaire

Une nouvelle analyse basée sur les données met en évidence cette préoccupation. Elle montre comment les pratiques parlementaires autour de la police sont structurées au sein des cantons, et comment les approches parlementaires diffèrent d’un canton à l’autre. Pour cette analyse, l’ensemble des objets parlementaires liés à la police ont été recensés dans les cantons de Bâle-Ville, Nidwald, Saint-Gall, Valais, Vaud et Zoug. Ces objets ont été codés pour l’année civile 2023. L’échantillon a été constitué selon des critères de degré d’urbanisation, de force parlementaire et d’appartenance linguistique. Ces six cantons représentent une part significative de la Suisse : environ un quart des cantons, de la population et des effectifs de police. [1]

Le constat montre que, dans les cantons étudiés, pas moins de 316 objets parlementaires relatifs à la police ont été traités en 2023. Cela correspond à une moyenne de 52 objets par an – soit environ un nouveau sujet par semaine – dans chaque canton. Toutefois, des différences frappantes apparaissent quant à l’intensité de ce traitement selon les parlements. Dans les cantons de Vaud et de Bâle-Ville, les objets relatifs à la police ont été examinés près de neuf fois plus souvent que dans le canton de Nidwald. Ainsi, le Grand Conseil vaudois et le Grosse Rat bâlois ont traité en moyenne deux nouveaux objets liés à la police par semaine, tandis que le Landrat nidwaldien n’en traite qu’un par mois.

Le débat cantonal sur la police

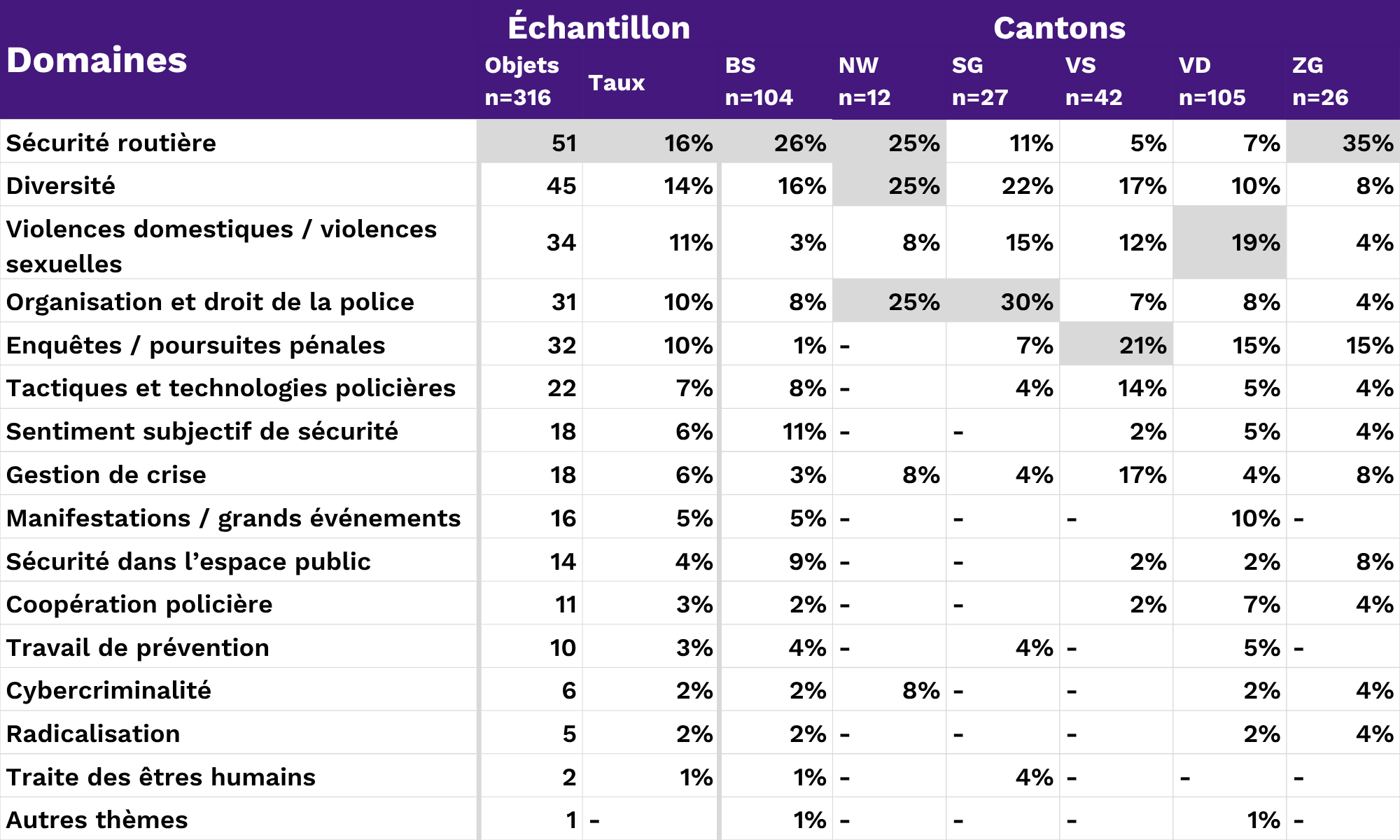

La police fait l’objet de nombreux débats, portant sur des thématiques variées. Parmi celles-ci, la sécurité routière —qui inclut des sujets comme la vitesse à 30 km/h, les itinéraires scolaires sécurisés ou bien les pistes cyclables — occupe une place importante dans les discussions des parlements cantonaux. Ce focus peut surprendre, car il contraste avec l’image plus traditionnelle de la police généralement véhiculée par les médias. Vient ensuite la gestion de la diversité : Cela inclut les défis liés à la politique migratoire, les interactions entre la police et les personnes issues de milieux culturels variés, ainsi que la question de la diversité au sein même des corps de police. À cela s’ajoutent des problématiques sensibles telles que la violence domestique et sexuelle, ainsi que des questions d’organisation policière et de cadre juridique. Les thèmes de la prévention, de la cybercriminalité, de la radicalisation et de la traite des êtres humains sont relativement peu abordés dans les points à l’ordre du jour. Ces sujets sont importants dans les cercles d’experts et soutenus par des plans d’action nationaux, mais les parlements cantonaux les abordent rarement.

Tableau 1 : Mise au point des parlements cantonaux sur les questions policières  Illustration : Sophie De Stefani, DeFacto · Source des données : Grüninger et Hagmann.

Illustration : Sophie De Stefani, DeFacto · Source des données : Grüninger et Hagmann.

Ici aussi, des différences apparaissent entre les cantons. Par exemple, les parlements de Bâle-Ville et de Vaud traitent l’ensemble des thématiques liées au maintien de l’ordre. Ceux de Zoug, de Saint-Gall et du Valais se concentrent sur un nombre plus restreint d’aspects, tandis que le parlement de Nidwald adopte une approche plus sélective, en ne s’intéressant qu’à des dimensions très spécifiques. Tout de même, les données montrent que, dans la pratique parlementaire, la police est généralement abordée sous des angles variés, et non pas uniquement à travers quelques sujets récurrents comme le profilage racial ou les manifestations.

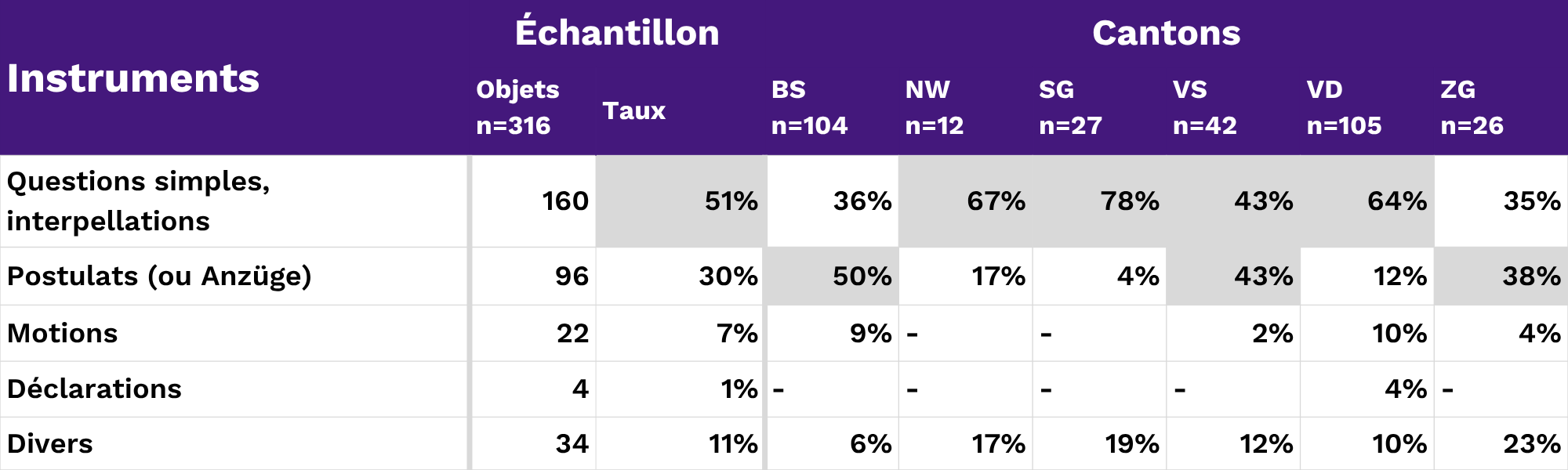

Tableau 2 : Utilisation des instruments parlementaires  Illustration : Sophie De Stefani, DeFacto · Source des données : Grüninger et Hagmann.

Illustration : Sophie De Stefani, DeFacto · Source des données : Grüninger et Hagmann.

Enfin, l’analyse révèle une utilisation spécifique des instruments parlementaires. Les questions et interpellations simples, c’est-à-dire les demandes d’informations de faible ampleur, dominent le travail parlementaire. Les invitations et propositions adressées au gouvernement cantonal, c’est-à-dire les postulats et les requêtes, arrivent en deuxième position. Les motions, instruments les plus puissants et contraignants du pouvoir législatif, sont très rarement utilisées. Les cantons ne diffèrent que légèrement à cet égard, seuls Bâle-Ville et Vaud utilisent ces moyens un peu plus fréquemment.

Analyse politico-scientifique du secteur cantonal de la sécurité

Quels partis politiques se concentrent sur la police, et sur quels thèmes et instruments interviennent-ils ? Certains instruments parlementaires, sont-ils privilégiés pour traiter des questions spécifiques ? Dans quelle mesure le débat parlementaire autour de la police est-il influencé par l’actualité, par opposition à des discussions plus fondamentales et à long terme sur le système policier ? Enfin, quel impact le volume d’activité parlementaire exerce-t-il sur la qualité de la politique de sécurité cantonale ?

L’analyse fondée sur les données révèle que la police constitue un sujet de débat régulier, et un sujet souvent abordé de manière large au sein de la politique cantonale. Toutefois, les instruments parlementaires les plus puissants restent rarement mobilisés, et l’attention portée à cette thématique varie considérablement d’un parlement cantonal à l’autre, tant en termes de quantité que de contenu, voire parfois de forme. Cette approche empirique illustre ainsi comment une recherche basée sur les données peut offrir une compréhension plus approfondie et nuancée de la politique de sécurité cantonale.

Cela rend le secteur de la sécurité cantonale — dont l’analyse reste encore aujourd’hui largement marquée par des considérations juridiques et formelles [2] — compatible avec la recherche en sécurité en sciences politiques et sociales [3]. Cette évolution ouvre la voie à des comparaisons intercantonales systématiques et suscite des questions analytiques de suivi particulièrement intéressantes, notamment sur l’influence des niveaux d’urbanisation des cantons, des forces parlementaires, des conceptions linguistiques et régionales de l’État, ainsi que de l’appartenance partisane, sur la manière dont les parlements cantonaux abordent le système policier.

[1] Conférence des commandantes et des commandants des polices cantonales de Suisse (2023). Effectifs policiers. Berne : CCPCS. [2] Jonas Hagmann et Anna Wolf (2024). La police prend enfin sa place dans la recherche scientifique en Suisse. DeFacto. 10 Janvier. [3] Pour la lacune de recherche concernant la « politique de sécurité cantonale », voir Andreas Wenger (2022). Sicherheitspolitik. Dans : Yannis Papadopoulos et al., Handbuch der Schweizer Politik. Basel : NZZ Libro, 703-729.

Image: Unsplash.com