Das Abstimmungsbüchlein bleibt die wichtigste Informationsquelle

Nicolas Keuffer, Luzia Helfer

30th April 2025

Debatten im Vorfeld von Abstimmungen sind wichtig, damit sich die Bürgerinnen und Bürger eine Meinung bilden können. Die politische Kommunikation wird dabei digitaler. Das Abstimmungsbüchlein mit den Erläuterungen des Bundesrates nutzt die Bevölkerung jedoch nach wie vor am häufigsten als Informationsquelle.

Einleitung

Am 24. November lehnte das Schweizer Stimmvolk drei von vier Vorlagen entgegen der Empfehlung von Bundesrat und Parlament ab (Ausbau der Autobahnen und zwei Mietrechtsvorlagen zur Untermiete bzw. Kündigung wegen Eigenbedarfs). Dabei wurde auch die Kommunikation von Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld dieser Abstimmungen kritisiert. Dies wirft einige interessante Fragen auf: Wer nutzt welche Informationsquellen, um sich eine Meinung zur Abstimmung zu bilden, und welchen Stellenwert hat die Behördenkommunikation in diesem Prozess?

In einem im Januar 2024 auf DeFacto veröffentlichten Beitrag führte Michaela Fischer aus, dass die direkte Demokratie in der Schweiz die Intensivierung von Online-Kampagnen nicht bremst und dass politische Akteure ihre Kommunikation zunehmend von den traditionellen Zeitungen in den digitalen Raum verlagert haben. Basierend auf den Ergebnissen einer Evaluation der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle (PVK) zur Behördenkommunikation vor Abstimmungen (siehe Box 1) zeigt dieser Beitrag jedoch, dass die Abstimmungsbroschüre nach wie vor eine wichtige Informationsquelle darstellt.

Das Abstimmungsbüchlein ist wichtig für die Meinungsbildung

Die Schweizer Bürgerinnen und Bürger können verschiedene Informationsquellen nutzen, um sich ihre Meinung zu einer eidgenössischen Abstimmung zu bilden, sowohl solche von den Behörden als auch andere. Das Bundesgesetz über die politischen Rechte besagt, dass der Bundesrat Erläuterungen zu den Abstimmungsvorlagen abgeben muss. Diese Erläuterungen müssen objektiv bleiben und auch die Meinung wesentlicher Minderheiten wiedergeben. Die Informationen werden in Form einer Broschüre zusammen mit dem Abstimmungstext an alle Stimmberechtigten verteilt.

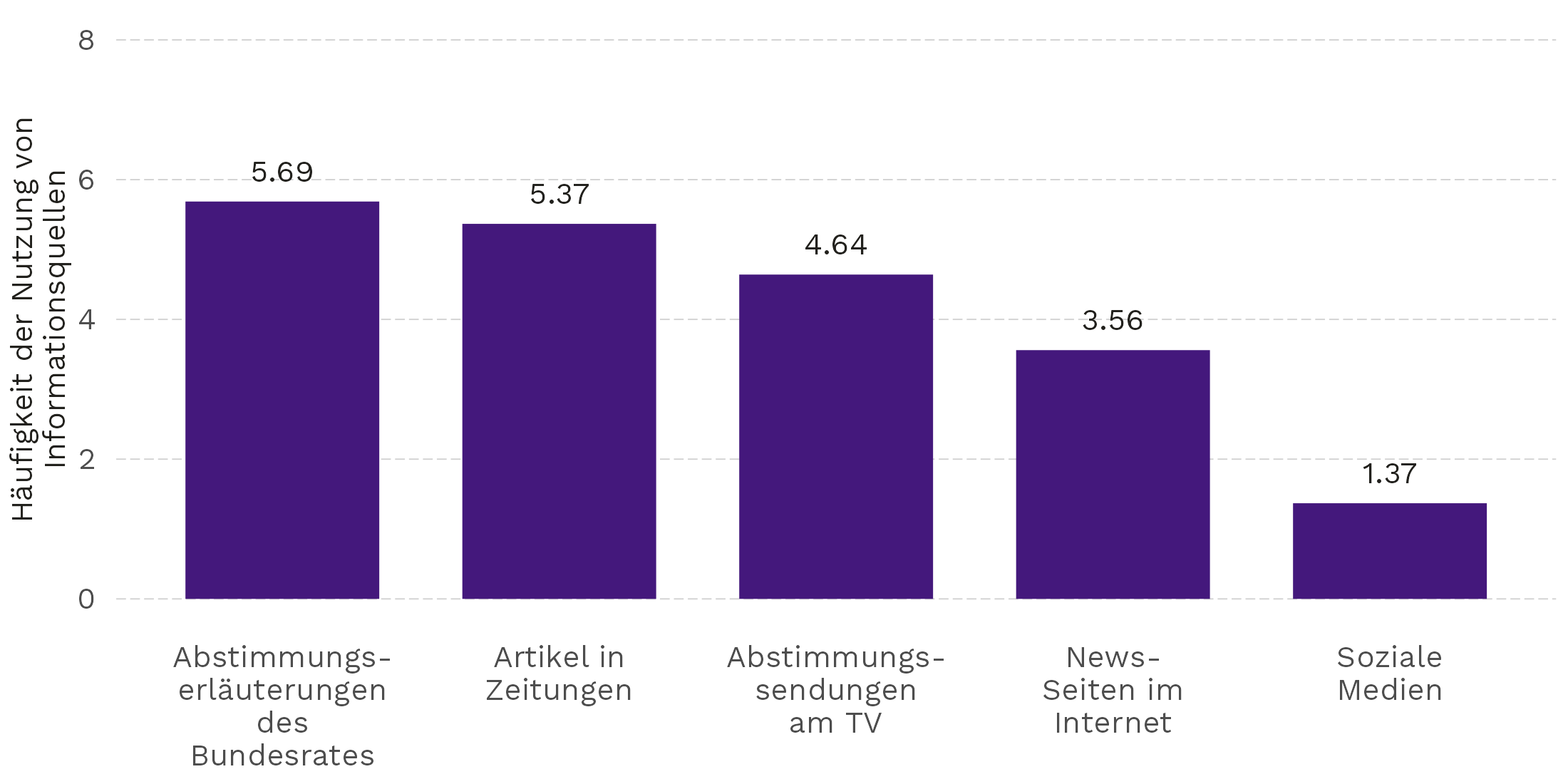

Die PVK analysierte die Daten von Nachwahlbefragungen bei 29 eidgenössischen Volksabstimmungen von Februar 2020 bis Mai 2022 (siehe Box 2). Sie stellt fest, dass das Abstimmungsbüchlein die wichtigste Informationsquelle darstellt, die die Befragten zur Meinungsbildung herangezogen haben, wie Abbildung 1 zeigt. Zeitungsartikel sind ebenfalls wichtig, im Gegensatz zu den sozialen Medien, die vergleichsweise selten genutzt werden.

Abbildung 1: Nutzung von Informationsquellen durch die Bevölkerung

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto · Datenquelle: Daten aus den Umfragen Voto und Vox · Bemerkungen: Skala von 0 (gar nicht genutzt) bis 10 (sehr stark genutzt), N=16’691.

Die Analysen der PVK zeigen zudem, dass die Erläuterungen des Bundesrates in der Bevölkerung von links bis rechts und bei allen Altersgruppen ein hohes Vertrauen geniessen. Eine andere Studie hat dagegen festgestellt, dass die Erläuterungen generell als kompliziert wahrgenommen werden (Stadelmann-Steffen und Föhn 2018). Ein Grund dafür ist, dass die Broschüre strengen gesetzlichen Vorgaben unterliegt: Die Behörden müssen in ihrer Kommunikation die Grundsätze der Vollständigkeit, Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit beachten. Diese Anforderungen schränken die Möglichkeiten ein, den erläuternden Text zu vereinfachen.

Soziale Medien spielen nur eine untergeordnete Rolle, sogar für junge Erwachsene

Aufgrund des politischen Systems und der politischen Kultur der Schweiz haben die sozialen Medien lange Zeit eine untergeordnete Rolle in der politischen Kommunikation gespielt. Fischer (2024) zeigt, dass Parteien, Verbände und Organisationen für ihre Kampagnenkommunikation zunehmend digitale Plattformen statt Zeitungsinserate nutzen. Angesichts der wachsenden Bedeutung der sozialen Medien hat der Bundesrat 2021 eine Strategie ausgearbeitet, um die Kommunikation der Regierung über digitale Kanäle zu stärken. Auf verschiedenen Plattformen (X, Instagram, Facebook oder YouTube) verfügen die Bundesbehörden über offizielle Konten, über die sie auch zu Abstimmungsvorlagen kommunizieren. Die Evaluation der PVK zeigt, dass in den letzten Jahren zahlreiche Accounts eingerichtet wurden, die Departemente und die Bundeskanzlei dort aber nach wie vor sehr unterschiedlich aktiv sind und sie nicht alle auf dieselbe Weise mit der Bevölkerung interagieren.

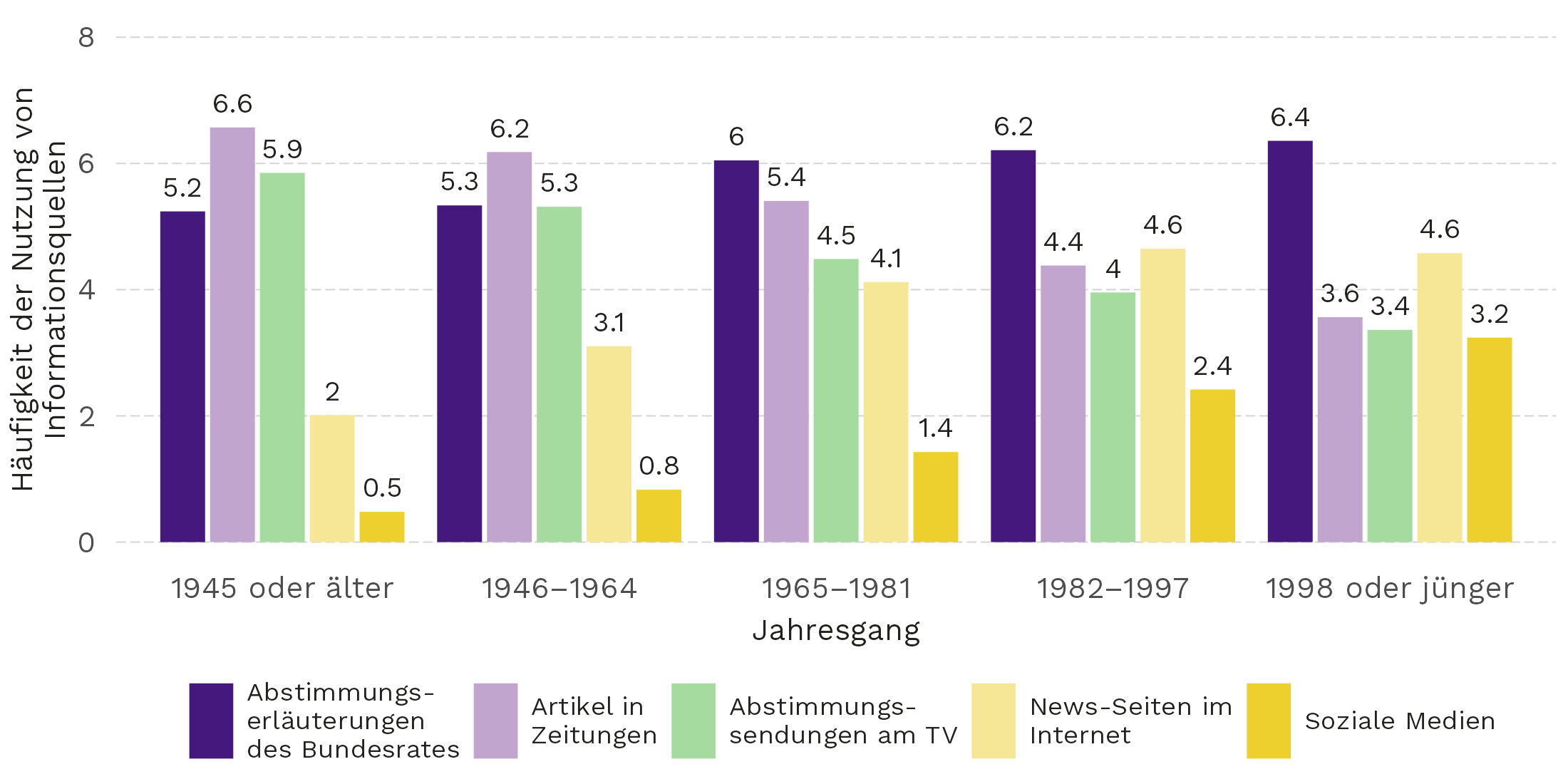

Abbildung 2 stellt die Nutzung von Informationsquellen nach Alter der Stimmbevölkerung dar. Die statistischen Analysen der PVK zeigen, dass das Abstimmungsbüchlein für Personen ab Jahrgang 1965 die am häufigsten genutzte Informationsquelle ist. Noch ältere Personen nutzen eher Zeitungen, jüngere Personen informieren sich dagegen eher über soziale Medien und News-Seiten im Internet (von Behörden oder anderen). Die Erläuterungen des Bundesrats werden aber in allen Altersgruppen, auch bei jungen Erwachsenen, weitaus häufiger zur Meinungsbildung genutzt, als Posts in den sozialen Medien.

Abbildung 2: Nutzung von Informationsquellen nach Altersgruppe

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto · Datenquelle: Daten aus den Umfragen Voto und Vox · Bemerkungen: Skala von 0 (gar nicht genutzt) bis 10 (sehr stark genutzt), N=15’491–15’669.

Ein Vergleich von Personen mit verschiedenen Bildungsniveaus und politischen Einstellungen ergab keine grösseren Unterschiede bei der Nutzung der Informationsquellen. Personen mit einem Abschluss auf Tertiärstufe nutzen das Abstimmungsbüchlein tendenziell etwas häufiger als andere, das Abstimmungsbüchlein ist aber für alle die wichtigste Informationsquelle. Das Abstimmungsbüchlein stellt zudem unabhängig von der politischen Ausrichtung eine zentrale Informationsquelle dar. Für Personen mit einer linken politischen Gesinnung ist es jedoch etwas weniger wichtig als Zeitungsartikel.

Die Kommunikation der Behörden spiegelt die Intensität der Kampagne wider

Der Bundesrat darf in seiner Kommunikation zu eidgenössischen Abstimmungsvorlagen keine andere Position als das Parlament. Dies tut er in erster Linie durch seine vor den Abstimmungen abgegebenen Erläuterungen. Auf dieser Grundlage produziert die Bundeskanzlei immer ein Erklärvideo. Das für eine Vorlage zuständige Mitglied des Bundesrates hält zudem jeweils eine kurze Ansprache, die über die sozialen Medien der Regierung verbreitet werden. Darüber hinaus können sie sich im Vorfeld von Abstimmungen auf unterschiedliche Arten zu Wort melden, z. B. durch die Teilnahme an öffentlichen Debatten und Fernsehsendungen oder, indem sie Inhalte in den sozialen Medien publizieren. Bei diesen Äusserungen müssen sie die Grundsätze befolgen, die für die staatliche Kommunikation in Abstimmungen gelten, insbesondere den Grundsatz der Verhältnismässigkeit.

Wie Fischer (2024) gezeigt hat, hängt die Intensität der Kommunikation vor einer Abstimmung mit dem erwarteten Ergebnis zusammen. Politische Akteure neigen dazu, mehr Artikel zu veröffentlichen, wenn sie mit einem knappen Abstimmungsergebnis rechnen. Um zu analysieren, ob die Behörden über ihre verschiedenen Kanäle verhältnismässig kommunizieren, ist es daher wichtig, den spezifischen Kontext jeder Abstimmung zu berücksichtigen. Auf der Grundlage der Analyse der Erwähnungen des Bundesrates in den Medien für jede Abstimmungsvorlage zwischen Februar 2020 und Mai 2022 kam die PVK zum Schluss, dass der Bundesrat bei intensiver Medienberichterstattung insgesamt mehr und bei zurückhaltenderer Berichterstattung weniger kommuniziert hat, was für die Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips spricht. Sie stellte jedoch auch fest, dass die Departemente sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, welche Kommunikationsaktivitäten unter den Informationsauftrag des Bundesrates vor Abstimmungen fallen.

Dieser Beitrag basiert auf der folgenden Veröffentlichung: Parlamentarische Verwaltungskontrolle (2023). Behördenkommunikation vor Abstimmungen. Bericht zuhanden der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates vom 19. Juni 2023 (BBI 2024 65).

Referenzen:

- Fischer, Michaela (2024): Kampagnenkommunikation: Weg von Zeitungsinseraten, hin zu sozialen Medien. DeFacto, 30.01.2024.

- Stadelmann-Steffen, Isabelle et Föhn, Zora (2018) : easyvote informiert verständlicher als der Bundesrat. DeFacto, 4.7.2018.

Hinweis: Der Artikel wurde von Remo Parisi übersetzt.

Bild: unsplash.com