Revenus provenant d’activités de lobbying : la transparence renforce la confiance envers les député-es

Stefanie Bailer, Nathalie Giger, Oliver Huwyler

10th November 2025

Dans la plupart des parlements nationaux européens, les député-es peuvent exercer d’autres activités rémunérées pour des groupes de pression en parallèle de leurs fonctions. Cependant, les informations relatives au montant de ces revenus ne sont pas toujours rendues publiques. Notre nouvelle étude montre que la divulgation de ces informations renforce la confiance dans les membres du Parlement, même lorsque les revenus déclarés représentent une fois et demie l’indemnité de mandat.

Dans les démocraties représentatives, les citoyen-nes doivent pouvoir compter sur les membres du Parlement pour défendre leurs intérêts. Dans la pratique, cela peut toutefois poser problème, car les politiciennes et politiciens entretiennent souvent des relations étroites avec des groupes de pression, tels que des associations ou des entreprises, et y exercent des activités rémunérées. De tels liens financiers peuvent facilement donner l’impression que les parlementaires sont plus attaché-es aux intérêts de ces organisations qu’à la volonté de l’électorat. En conséquence, de nombreux citoyen-nes appréhendent ces activités de manière sceptique, car contrairement aux organisations financièrement puissantes, ils et elles ne peuvent exercer aucune influence politique par le biais de l’argent (voir également cette contribution précédente).

La transparence crée la confiance

Les obligations de divulgation des revenus provenant de tels liens d’intérêts sont souvent invoquées comme un moyen de renforcer la confiance dans la politique. Mais répondent-elles vraiment à cette attente ? Pour répondre à cette question, nous avons mené une expérience à l’aide de vignettes dans le cadre d’un sondage auprès de 14’100 personnes interrogées dans sept pays (Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas, Pologne, Suisse et Royaume-Uni). Pour réaliser cette expérience, nous avons présenté des profils de parlementaires fictifs qui variaient selon (1) le type de liens d’intérêts qu’ils et elles entretenaient (entreprises ou organisations d’intérêt public), (2) du nombre de ces liens (un ou cinq) et (3) du fait que les revenus correspondants étaient dissimulés ou divulgués – et dans ce dernier cas, qu’ils représentaient 0 %, 20 % ou 150 % de l’indemnité de mandat.

La conclusion principale de l’étude est que les député-es qui divulguent leurs revenus provenant de liens d’intérêts sont considérés comme plus dignes de confiance que celles et ceux qui ne le font pas, même lorsque les revenus divulgués sont très élevés et correspondent à 150 % du revenu du mandat (figure 1). Les politiciens et politiciennes qui exercent des activités secondaires non rémunérées obtiennent les meilleurs résultats ; ils et elles bénéficient des niveaux de confiance les plus élevés. En outre, il apparaît que les personnes interrogées distinguent davantage les parlementaires ayant des revenus accessoires de celles et ceux qui n’en ont pas que les député-es tirant des revenus faibles de leurs liens d’intérêts de ceux qui ont des revenus élevés.

Figure 1: Influence de la divulgation des revenus liés à des liens d’intérêts sur la confiance accordée aux membres du Parlement

Source: Huwyler, Bailer et Giger (2025)

Les parlementaires de gauche en profite plus que les parlementaires de droite

L’effet positif de la transparence des revenus est évident, mais son ampleur varie en fonction des caractéristiques démographiques. Les personnes ayant un niveau d’éducation et un revenu plus élevés font davantage la distinction entre les député-es transparent-es et celles et ceux qui ne le sont pas. Les personnes interrogées de gauche « punissent » plus clairement le manque de transparence et « récompensent » davantage la transparence que celles de droite. On peut en conclure que les parlementaires qui s’adressent principalement à un électorat de droite peuvent gagner relativement moins de confiance supplémentaire en divulguant leurs revenus que celles et ceux qui s’adressent aux électeurs-rices de gauche. Mais indépendamment du profil idéologique de l’électorat, le gain de confiance grâce à la transparence est toujours positif dans l’ensemble.

Différences dans la transparence

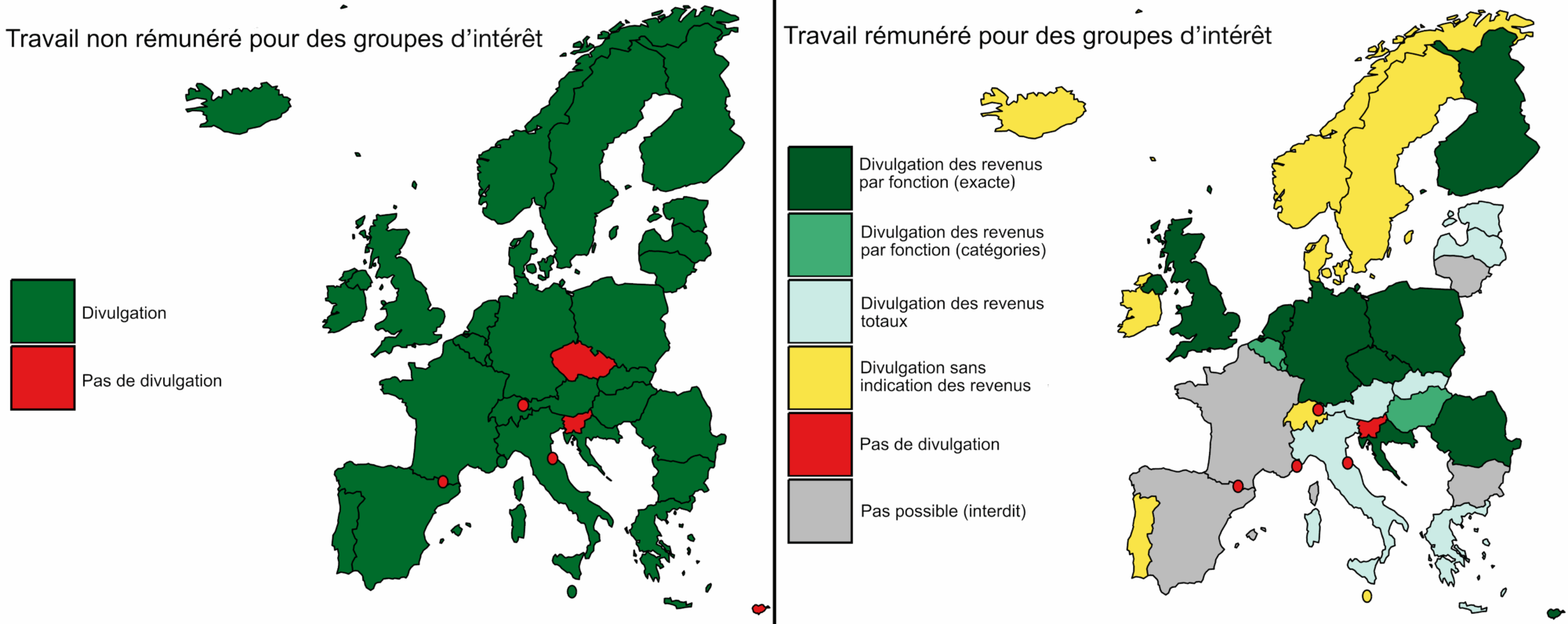

Dans la pratique, il apparaît que la majorité des parlements nationaux européens ont déjà mis en œuvre des règles de transparence, même si l’étendue de ces mesures varie d’un pays à l’autre (figure 2). Début 2023, 29 des 35 pays européens exigeaient la publication des activités non rémunérées pour les groupes d’intérêt. Une tendance claire vers plus de transparence se dessine également pour les activités rémunérées. Les pays les plus avancés dans ce domaine sont l’Allemagne, la Finlande, la Croatie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, le Royaume-Uni et Chypre, où les député-es doivent divulguer leurs revenus exacts provenant de chaque lien d’intérêt. En Belgique, au Luxembourg et en Hongrie, la déclaration se fait par catégories de revenus plutôt qu’en montants absolus.

Figure 2: Obligations de divulgation de liens d’intérêt des membres du Parlement dans 35 pays européens (état en 2023)

Remarque : les cartes représentent les dispositions qui s’appliquent expressément aux parlementaires nationaux (dans les systèmes bicaméraux, à ceux de la chambre basse). Elles ne tiennent pas compte du fait que les déclarations fiscales sont en principe accessibles au publice en Suède et en Norvège · Source : Huwyler (2024)

D’autres pays renoncent à la publication des revenus par activité. En Slovaquie, seul le montant total de tous les revenus accessoires est publié, tandis qu’en Autriche, on attribue ce montant total à une catégorie de revenus et ne publie que celle-ci. Les parlementaires en Estonie, Grèce, Italie et Lettonie publient l’ensemble des revenus imposables, ce qui ne permet que des conclusions indirectes sur les liens financiers avec des groupes d’intérêt. En Slovénie, en Andorre, au Liechtenstein et à Saint-Marin, il n’existe aucune obligation de divulgation ; Monaco collecte des données sur les revenus, mais les garde confidentielles. Le Danemark, l’Islande, l’Irlande, Malte, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse ont choisi une voie médiane : sont publiés les liens d’intérêts rémunérés des membres du Parlement avec des organisations de lobbying, mais pas le montant des revenus qui y sont associés.

Conclusion

Les résultats montrent que ce n’est pas tant le montant des revenus tirés des activités de lobbying qui influence la confiance accordée aux membres du Parlement, mais plutôt leur divulgation. La transparence réduit la méfiance, remplace la spéculation par l’information et constitue ainsi une condition préalable essentielle à la démocratie représentative. De nombreux parlements nationaux européens ont déjà introduit des réglementations à cet effet.

La divulgation des revenus provenant d’activités de lobbying renforce la démocratie représentative à trois niveaux : les citoyen-nes peuvent mieux évaluer les actions des parlementaires; les parlementaires qui font preuve de transparence gagnent en crédibilité; et le Parlement en tant qu’institution renforce sa légitimité. Sur le plan politico-pratique, les résultats plaident donc clairement en faveur de règles de transparence contraignantes et exhaustives en matière de revenus provenant de liens d’intérêts.

Références

Huwyler, O. (2024) ‘Formal Ties Between Parliamentarians and Interest Groups’, in D. Coen and A. Katsaitis (eds.), Handbook on Lobbying and Public Policy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 209-219. doi: 10.4337/9781800884717.00025

Huwyler, O., Bailer, S., and Giger, N. (2025) ‘Transparency Matters: The Positive Effect of Politicians’ Side Income Disclosure on Voters’ Perceptions’, European Journal of Political Research. Cambridge University Press: advance in publication: 1–18. doi:10.1017/S1475676525100303

Image: unsplash.com