Umstrittene Polizei: Wie sich die Kantonsparlamente mit dem Polizeiwesen befassen

Anna Grüninger, Jonas Hagmann

24th September 2025

Der Polizeibereich ist ein kantonales Politikfeld. Gerade auch deshalb sind politische Debatten rund um das Polizeiwesen in der Schweiz noch immer wenig erforscht. Eine neue Snapshot-Analyse zeigt, wie sich die kantonalen Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit dem Polizeiwesen befassen. Die Resultate offenbaren eine unterschiedlich rege und thematisch breite Auseinandersetzung mit der Polizei – und eine beachtliche Zurückhaltung bei der Verwendung der griffigsten parlamentarischen Instrumente.

Die Polizei besetzt eine ambivalente Position im gesellschaftlichen und politischen Gefüge: Sie hilft und beugt Schäden vor, verfolgt aber auch Straftaten, setzt Weisungen durch und unterdrückt normenwidriges Verhalten. Dabei ist sie in die Handhabung eines breiten Spektrums sozialer Probleme – von Armut über Alter und Ausgrenzung bis hin zu Missbrauch und Gewalt – involviert. Wenig überraschend ist der ressourcenintensive Polizeibereich deshalb von grossem öffentlichem Interesse. Insbesondere bei aufsehenerregenden Delikten, spektakulären Polizeieinsätzen und Missständen in einem Korps erhält die Polizei grosse mediale Aufmerksamkeit.

Doch die mediale Berichterstattung stellt nur eine Facette der politischen Diskussion um Polizeiarbeit dar – und eine mit begrenztem Einfluss auf die Regulierung des Polizeiwesens. Wesentlich näher an den politischen Machtzentren stehen die Kantonsparlamente. Wie (differenziert) sich diese mit dem Polizeiwesen befassen, das ist in der Schweiz jedoch noch wenig erforscht. Heute ist weitgehend unbekannt, wie intensiv sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit Polizeikorps und ihren Praktiken befassen, auf welche polizeiliche Themenfelder sie dabei fokussieren und welche parlamentarischen Instrumente sie dazu verwenden.

Datenbasierte Sichtbarmachung der parlamentarischen Handhabung

Eine neue datenbasierte Aufarbeitung macht diese Beschäftigung sichtbar. Sie zeigt, wie das politische Umstreiten der Polizei innerhalb der Kantone gelagert ist – und wie sich dieser parlamentarische Umgang zwischen den Kantonen unterscheidet. Für die Analyse wurden alle Parlamentsgeschäfte mit Polizeibezug der Kantone Basel-Stadt, Nidwalden, St. Gallen, Wallis, Waadt und Zug für das Kalenderjahr 2023 identifiziert und codiert. Diese Stichprobe wurde durch die Kriterien Urbanisierungsgrad, Parlamentsstärke und Sprachregion angeleitet. Die sechs Kantone decken gut ein Viertel der Kantone, Bevölkerung und Polizeimitarbeitenden der Schweiz ab.[1]

Der Snapshot zeigt: In den untersuchten Kantonen wurden im Jahr 2023 nicht weniger als 316 Vorstösse zur Polizei behandelt. Das sind im Schnitt 52 Vorlagen pro Jahr – quasi ein neu eingereichtes Geschäft pro Kalenderwoche – in jedem Kanton. Zwischen den Parlamenten bestehen allerdings beeindruckend grosse Unterschiede in der Intensität dieser Bearbeitung. In der Waadt und in Basel-Stadt wurde die Polizei während des Untersuchungszeitraums fast neunmal öfters behandelt als im Kanton Nidwalden. Der Waadtländer Grand Conseil und der baselstädtische Grosse Rat befassten sich somit im Schnitt jede Woche mit zwei neuen die Polizei betreffenden Vorlagen, der Nidwaldner Landrat behandelt bloss jeden Monat ein solches Geschäft.

Das kantonale Umstreiten der Polizei

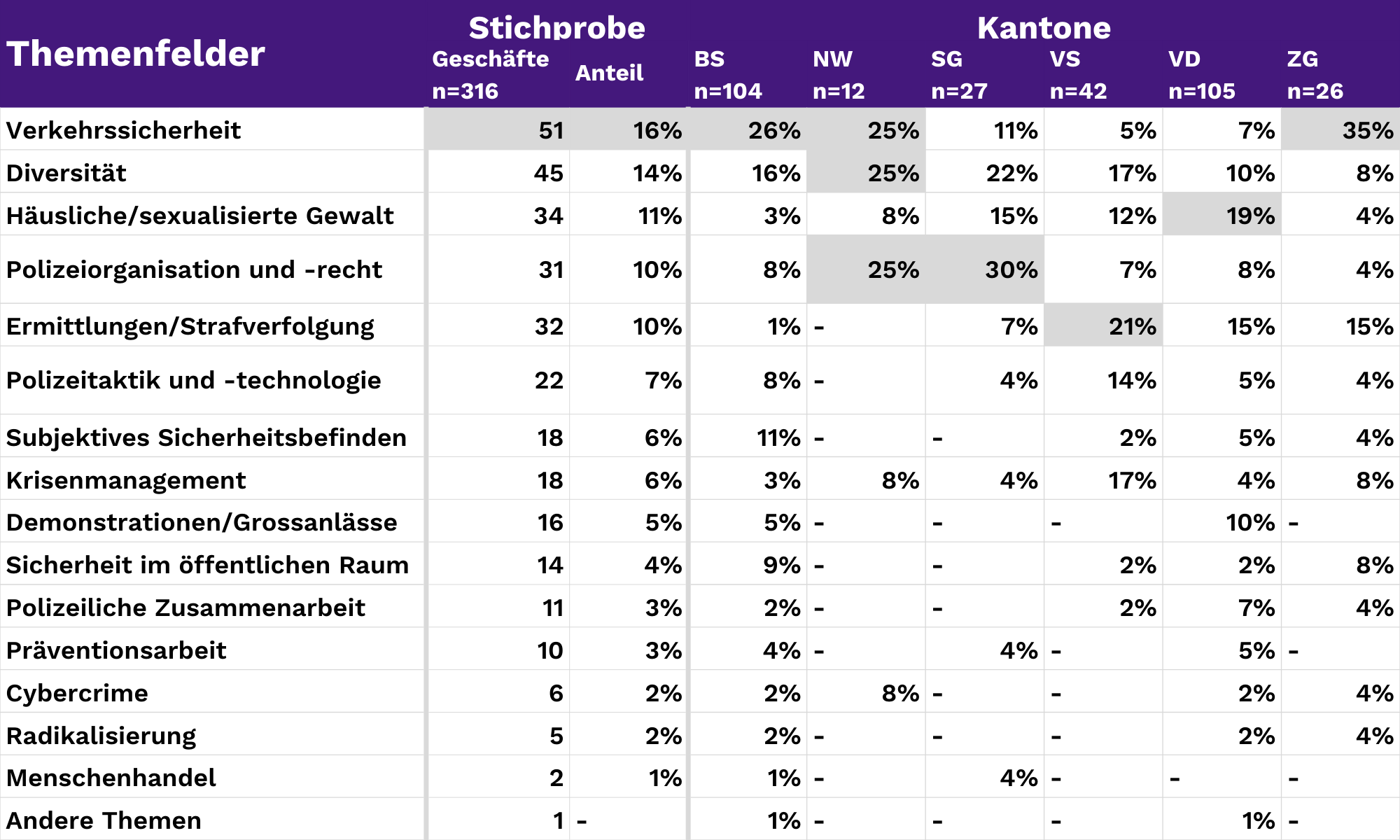

Dabei wird das Polizeiwesen anhand unterschiedlicher Themenfelder umstritten. Die grösste Aufmerksamkeit der Kantonsparlamente liegt auf der Verkehrssicherheit, also Themen wie «Tempo 30» oder Schul- und Fahrradwege. Das ist unerwartet und grenzt sich von der gängigen medialen Berichterstattung über Polizei ab. Danach folgt der Umgang mit Diversität – Stichworte Handhabung migrationspolitischer Herausforderungen, polizeilicher Umgang mit Personen unterschiedlicher Herkunft, aber auch Vielfalt im eigenen Korps –, häusliche und sexualisierte Gewalt, sowie der Themenkomplex Polizeiorganisation und Polizeirecht. Die Themenfelder Prävention, Cybercrime, Radikalisierung und Menschenhandel werden durch vergleichsweise wenige Geschäfte behandelt. Diese Themenfelder sind in Fachkreisen wichtig und werden durch nationale Aktionspläne gestützt, doch die Kantonsparlamente befassen sich kaum mit ihnen.

Tabelle 1: Fokus der Kantonsparlamente aufs Polizeiwesen  Abbildung: Sophie De Stefani, DeFacto · Datenquelle: Grüninger und Hagmann.

Abbildung: Sophie De Stefani, DeFacto · Datenquelle: Grüninger und Hagmann.

Auch hier unterscheiden sich jedoch die Kantone. So befassen sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Basel-Stadt und der Waadt mit der ganzen Breite an thematischen Zugängen zum Polizeiwesen. Diejenigen in Zug, St. Gallen und dem Wallis fokussieren auf weniger Aspekte, das Nidwaldner Parlament gibt sich selektiver und behandelt nur sehr ausgewählte Dimensionen. Nichtsdestotrotz zeigen die Daten, dass die Polizei in der parlamentarischen Praxis generell von zahlreichen Seiten behandelt wird – und nicht bloss anhand weniger, oft diskutierter Themen wie Racial Profiling oder Demonstrationen.

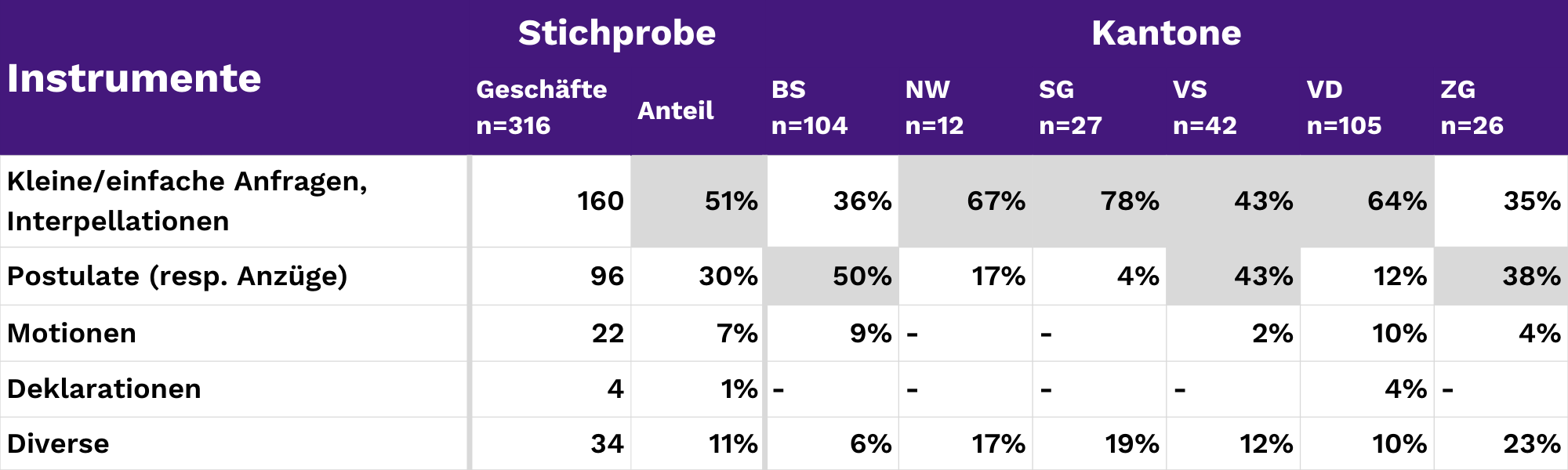

Tabelle 2: Verwendung parlamentarischer Instrumente  Abbildung: Sophie De Stefani, DeFacto · Datenquelle: Grüninger und Hagmann.

Abbildung: Sophie De Stefani, DeFacto · Datenquelle: Grüninger und Hagmann.

Zu guter Letzt offenbart die Analyse eine spezielle Verwendung parlamentarischer Instrumente. Einfache Fragen und Interpellationen, also kleine Auskunftsbegehren, dominieren die parlamentarische Arbeit mit Fokus Polizei. Auf Platz zwei folgen Einladungen und Vorschläge an die Kantonsregierung, also Postulate respektive Anzüge. Zusammen machen diese einfachen Auskunftsbegehren und unverbindlichen Einladungen den Hauptteil der parlamentarischen Aktivitäten im Polizeibereich aus. Motionen, also die stärksten und verbindlichsten Instrumente der Legislative, werden nur sehr selten verwendet. Diesbezüglich unterscheiden sich die Kantone nur unwesentlich. Bloss in Basel-Stadt und in der Waadt werden bei Polizeivorlagen etwas häufiger Motionen eingesetzt.

Politikwissenschaftliche Erschliessung des kantonalen Sicherheitsbereichs

Welche Parteien fokussieren auf die Polizei, anhand welcher Themen und Instrumente? Werden bestimmte Parlamentsinstrumente besonders oft für die Behandlung spezifischer Themenfelder verwendet? Wie sehr wird das parlamentarische Umstreiten der Polizei vom Tagesgeschehen geprägt, im Gegensatz zu grundsätzlicheren und langfristigeren Auseinandersetzungen mit dem Polizeiwesen? Und welchen Einfluss hat das Volumen der parlamentarischen Aktivitäten auf die Qualität der kantonalen Sicherheitspolitik?

Die datenbasierte Aufarbeitung zeigt, dass das Polizeiwesen im kantonalen Politikbetrieb ausgesprochen regelmässig und oft auch thematisch breit umstritten wird. Dabei werden jedoch selten die stärksten Instrumente verwendet werden – und die Aufmerksamkeit der einzelnen Kantonsparlamente unterscheidet sich quantitativ, inhaltlich und teils auch formal. Damit illustriert der empirische Ansatz, wie eine datenorientierte Sicherheitsforschung ein griffigeres Verständnis der kantonalen Sicherheitspolitik ermöglicht.

Das macht den kantonalen Sicherheitsbereich, dessen Analyse heute noch immer betont rechtswissenschaftlich und formaljuristisch geprägt ist[2], an die politik- und sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung anschlussfähig.[3] Diese Erschliessung ermöglicht systematische interkantonale Vergleiche und generiert interessante analytische Folgefragen, etwa zum Einfluss der kantonalen Urbanisierungsgrade, Parlamentsstärken, sprachregionalen Staatsverständnisse und Parteibücher auf den Umgang der Kantonsparlamente mit dem Polizeiwesen.

[1] Konferenz der Kantonalen Polizeidirektorinnen und -direktoren (2023). Polizeibestände. Bern: KKPKS.

[2] Jonas Hagmann und Anna Wolf (2023). Wie sich Polizei und Wissenschaft nun auch in der Schweiz besser entdecken. DeFacto. 29. November.

[3] Zur Forschungslücke «kantonale Sicherheitspolitik» Andreas Wenger (2022). Sicherheitspolitik. In: Yannis Papadopoulos et al., Handbuch der Schweizer Politik. Basel: NZZ Libro, 703-729.

Abbildung: Unsplash.com