Von irrelevant zu digital first? – Abstimmungskampagnen im digitalen Zeitalter

Michaela Fischer

5th September 2025

Die Schweiz gilt als Nachzüglerin im Bereich der digitalen Kampagnen: Soziale Medien und andere digitale Kommunikationskanäle spielten lange Zeit eine kaum nennenswerte Rolle in Abstimmungskampagnen. Doch wie haben sich die Wahrnehmungen und Praktiken politischer Akteure über die Zeit verändert? Welche Rolle spielt digitale Kommunikation in heutigen Abstimmungskampagnen? Welche Strategien verfolgen Parteien, Verbände und Organisationen im digitalen Raum? Und wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Machtverteilung zwischen politischen Akteuren aus? Mein Beitrag beantwortet die wichtigsten Fragen zur Thematik.

Die Kampagnenpraktiken und Wahrnehmungen politischer Akteure haben sich in den letzten Jahren auf unterschiedlichen Ebenen gewandelt. Einerseits haben die Nutzung und die strategische Bedeutung von Zeitungsinseraten in Abstimmungskampagnen stark abgenommen, insbesondere zwischen 2010 und 2020. Gleichzeitig zeichnet sich andererseits eine zunehmende Nutzung sowie eine steigende strategische Bedeutung der Kampagnenkommunikation auf sozialen Medien ab – ein Befund, der durch die Interviews mit den Kampagnenverantwortlichen, die in drei konkrete Abstimmungskampagnen[1] involviert waren, bestätigt wird.

So betonen die Befragten beispielsweise, «dass der Stellenwert von Digital Campaigning extrem gestiegen ist (I14, Pos. 12-16)» und dass heute definitiv «mehr Fokus […] und Gewicht darauf gelegt wird, was vorher zum Teil eher so ein bisschen vernachlässigt worden ist oder teilweise auch so ein bisschen darauf hinabgeschaut worden ist, jaja, das Social Media (I4, Pos. 6)». Digitale Kampagnen gelten heute vielfach als «Selbstverständlichkeit (I10, Pos. 44)» und als «Voraussetzung, um politisch zu partizipieren und Erfolg zu haben (I11, Pos. 10)».

Allerdings variiert der Stellenwert der Digitalkampagne je nach Vorlage und politischem Akteur und wird von unterschiedlichen Faktoren, wie den strategischen Zielen, den Wahrnehmungen des Kampagnenpersonals sowie der Gewichtung der Vorlage, beeinflusst. So gaben mehrere Befragte der Parteien an, dass sie insbesondere bei Vorlagen, die als weniger relevant eingestuft werden, ihre Kampagnen aus Ressourcengründen hauptsächlich oder ausschliesslich im digitalen Raum führen.

Der zunehmende Stellenwert digitaler Kampagnen geht auch mit Implikationen im Hinblick auf die Machtverteilung innerhalb der Kampagnenorganisationen einher. So seien Personen mit einem Hintergrund in Digital Campaigning mittlerweile «absolut mitbestimmend (I14, Pos. 12)» bei Wahl- und Abstimmungskampagnen, denn der Moment sei gekommen, «wo Leute, die sich mit Digitalisierung auskennen immer wie mehr auch tonangebender sind, als das noch vor vier oder acht Jahren der Fall war (I14, Pos. 16)».

“Gesichter schaut man an”. Personalisierung als wichtige Kampagnenstrategie

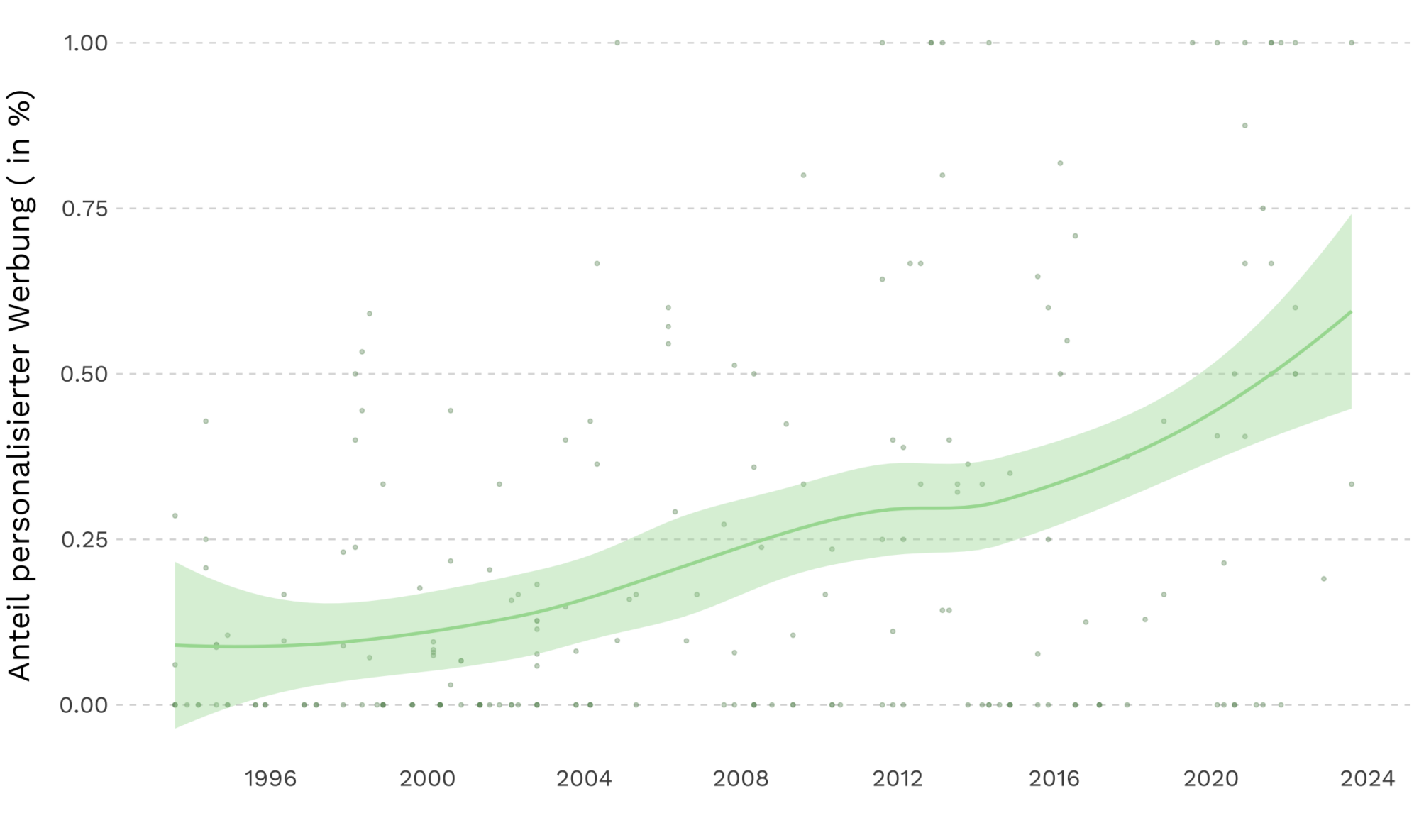

Eine weitere Veränderung über die Zeit betrifft die Art und Weise, wie politische Akteure kommunizieren. Eine Analyse der Zeitungsinserate, die zwischen 1994 und 2024 in den vier Wochen vor einer Abstimmung in der NZZ publiziert wurden, zeigt beispielsweise, dass der Anteil der Inserate, die Köpfe lokaler, kantonaler oder nationaler Politiker:innen abbilden, über die Zeit und insbesondere seit Mitte der 2010er Jahre zugenommen hat (Abb. 1).

Abbildung 1: Anteil personalisierter Zeitungsinserate in der NZZ von 1994 bis 2024

Abbildung: Sophie De Stefani, DeFacto · Auswertung: Michaela Fischer (2025), Quelle: NZZ Archiv.

Während Botschaften früher häufig mit Hilfe von «Symbolbildern (I5, Pos. 10)» vermittelt wurden, geschieht dies heute «mehr mit Leuten, die gleichgesinnt sind (I5, Pos. 10)». Im digitalen Raum würden sogenannte Talking Head Videos «immer wichtiger (I13, Pos. 6)» in der politischen Kommunikation sowie «in einzelnen Kampagnen für Initiativen, dass man da eine oder mehrere Personen definiert, die dann als Gesicht für die Kampagne dastehen (I13, Pos. 6)». Personalisierung wird von den befragten Kampagnenverantwortlichen demnach als wichtige Kampagnenstrategie wahrgenommen.

Stellt sich nun die Frage, wie und warum politische Akteure Personalisierung in Abstimmungskampagnen, die in der Schweiz generell als kaum personalisiert gelten, einsetzen. Wie die Kampagne zum Klimaschutzgesetz zeigt, wird Personalisierung strategisch genutzt, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen und zu mobilisieren. So versuchte die Contra-Kampagne mit Hilfe von Köpfen der bürgerlichen Parteien sowie einflussreicher Verbände gezielt Unterstützer:innen dieser Organisationen zu überzeugen, denn die abgebildete Person «holt natürlich seine Leute ab mit dem (I7, Pos. 72)» und «ein Bild fällt viel mehr auf, also da schaut man, oder, Gesichter schaut man an (I7, Pos. 72)».

Ebenso nutzte das Pro-Lager Personalisierung, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen und verknüpfte diese Strategie teilweise mit den Targeting-Möglichkeiten im digitalen Raum. So wurde beispielsweise anhand der Antworten auf ein Quiz in Onlinetageszeitungen auf die politische Einstellung der Befragten geschlossen. Diese wurden im Anschluss mit unterschiedlichen Calls to Action angesprochen und auf unterschiedliche Komitee-Seiten geführt: «Das heisst, wenn man gemerkt hat, da ist jemand eher Mitte-rechts am Argumentieren, dann haben wir ihm die ganzen Mitte-rechts Köpfe nachher vor die Nase gesetzt. Wenn wir das Gefühl gehabt haben, jemand ist eher Mitte-links verortet, haben wir ihnen die ganzen Mitte-links Köpfe irgendwo vor Augen geführt. Einfach das ist auch einfach im Prinzip gleich und gleich gesellt sich gerne (I16, Pos. 32)».

Insgesamt werden Einzelpersonen als glaubwürdige, nahbare und wirksame Übermittler:innen von Kampagnenbotschaften wahrgenommen – eine Überzeugung, die in gewissem Masse auch von den Logiken und Normen der Plattformen beeinflusst wird, denn letztendlich zeigen die Daten der Plattformen, «dass Beiträge mit Köpfen einfach besser funktionieren als ohne (I12, Pos. 42)».

Digitale Kampagnen und der Status Quo

Welchen Einfluss haben digitale Kampagnen auf das Machtgleichgewicht in Abstimmungskampagnen? Verschaffen sie weniger einflussreichen Akteuren Gehör und gleichen das Machtungleichgewicht aus? Oder reproduzieren sie bestehende Strukturen und Machtgefälle? Die Antwort auf diese Fragen lautet wohl: sowohl als auch.

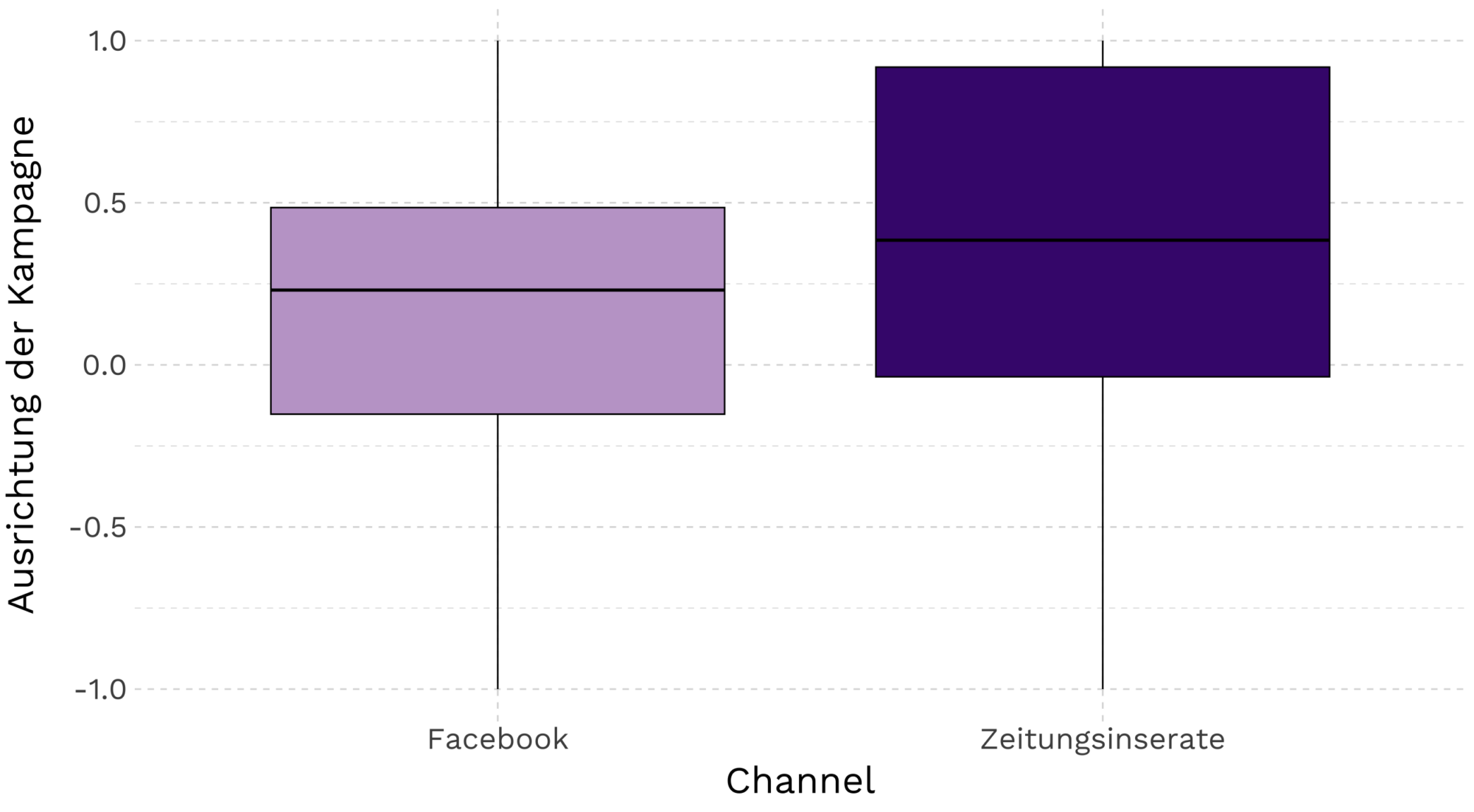

Einerseits scheint das Challenger-Lager gegenüber dem traditionell einflussreicheren Regierungslager im Vorteil zu sein, sowohl was die Anzahl der publizierten Facebook-Beiträge als auch die generierten Reaktionen betrifft. Ebenso ist der Unterschied zwischen dem Challenger- und dem Regierungslager bei Facebook-Kampagnen weniger stark ausgeprägt als bei Inseratekampagnen (Abb. 2), was auf einen ausgleichenden Effekt hindeutet.

Abb. 2: Unterschied zwischen dem Challenger- und dem Regierungslager in Bezug auf Facebook-Beiträge und Zeitungsinserate (2010 – 2020)

Abbildung: Sophie De Stefani, DeFacto · Auswertung: Michaela Fischer (2025), Quelle: APS, Crowdtangle.

Allerdings zeigen die Befragungen der Kampagnen- und Social-Media-Verantwortlichen andererseits, dass ressourcenstärkere politische Akteure teils professionellere Strategien verfolgen, beispielsweise im Bereich der datengestützten Kampagnenführung. Aus Sicht eines Befragten ist «die Zeit, wo man ohne […] Geldmittel auch, ähm, Reichweite erreichen konnte, […] halt auch vorbei […] und es ist schon alles sehr monetarisierter geworden und ja, macht es halt dann schon auch wiederum für, für finanzkräftige Player möglich (I15, Pos. 24)» einfacher digitale Kampagnen zu führen.

Selbstverständliche digitale Kampagnenkommunikation

Die Schweiz befindet sich auf einem Weg hin zu stärker digitalisierten Abstimmungskampagnen. Während die Kampagnenverantwortlichen anfangs der 2010er Jahre noch der Auffassung waren, dass Kommunikation über soziale Medien kaum wirksam sei (Klinger & Russmann, 2017), gilt digitale Kampagnenkommunikation heute als selbstverständlicher und zentraler Bestandteil direktdemokratischer Abstimmungskampagnen, dessen strategische Bedeutung in den letzten Jahren zugenommen hat. Dieser Wandel geht unter anderem mit Implikationen für die personelle Zusammensetzung der Kampagnenteams, den Kommunikationsstil und die Machtverteilung zwischen mehr und weniger ressourcenstarken Akteuren einher und wirft zahlreiche offene Fragen auf, die die Forschung zur direkten Demokratie in Zukunft beschäftigen werden.

Referenzen:

- Fischer, Michaela (2025): „Let’s go digital“ – Abstimmungskampagnen in der Schweiz im digitalen Zeitalter, Aarau: Studienberichte des Zentrums für Demokratie Aarau, Nr. 32. https://www.zdaarau.ch/de/publikationen/lets-go-digital-abstimmungskampagnen-in-der-schweiz-im-digitalen-zeitalter/

- Fischer, M. (2023). From newspapers to social media? Changing dynamics in Swiss direct democratic campaigns. Swiss Political Science Review, 29, 465–478. https://doi.org/10.1111/spsr.12578

- Fischer, M., & Gilardi, F. (2023). Level Playing Field or Politics as Usual? Equalization–Normalization in Direct Democratic Online Campaigns. Media and Communication, 11(1), 43-55. https://doi.org/10.17645/mac.v11i1.6004

- Klinger, U., & Russmann, U. (2017). “Beer is more efficient than social media”—Political parties and strategic communication in Austrian and Swiss national elections. Journal of Information Technology & Politics, 14(4), 299–313. https://doi.org/10.1080/19331681.2017.1369919

[1] Abstimmungskampagnen vom 18. Juni 2023 zum Klimaschutzgesetz, zur OECD-Mindeststeuerreform und zum Covid-19-Gesetz.

Abbildung: Unsplash.com