Tradition überwunden? Wie Erwerbstätigkeit und Hausarbeit bei Schweizer Paaren aufgeteilt werden

Christina Bornatici, Isabelle Zinn

30th July 2025

Trotz beachtlicher Fortschritte bestehen Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern fort, sowohl im beruflichen Bereich als auch im Privaten. Die Coronapandemie hat dies deutlich aufgezeigt, indem sie verdeutlichte, wie stark die Übernahme von familiären Verantwortlichkeiten vom Geschlecht abhängt. Die Aufteilung von Erwerbstätigkeit und Hausarbeit bei heterosexuellen Paaren zu verstehen, ist unerlässlich, um zu erfassen, welche Mechanismen die Ungleichheiten reproduzieren und welche Voraussetzungen einen Wandel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit begünstigen.

In unserer in der der US-Fachzeitschrift Gender & Society veröffentlichten Studie analysieren wir, wie heterosexuelle Paare in der Schweiz sich Erwerbsarbeit und unbezahlte Haus- und Betreuungsarbeit aufteilen sowie die Faktoren, die diese Organisationsweise beeinflussen.

Zwischen fortbestehenden Normen und gesellschaftlichem Wandel

In vielen Gesellschaften sind traditionelle Rollen nach wie vor tief verankert: Männer gelten weitestgehend noch als Hauptverdiener, während Frauen weiterhin mit Haushaltsaufgaben und Kinderbetreuung in Verbindung gebracht werden.

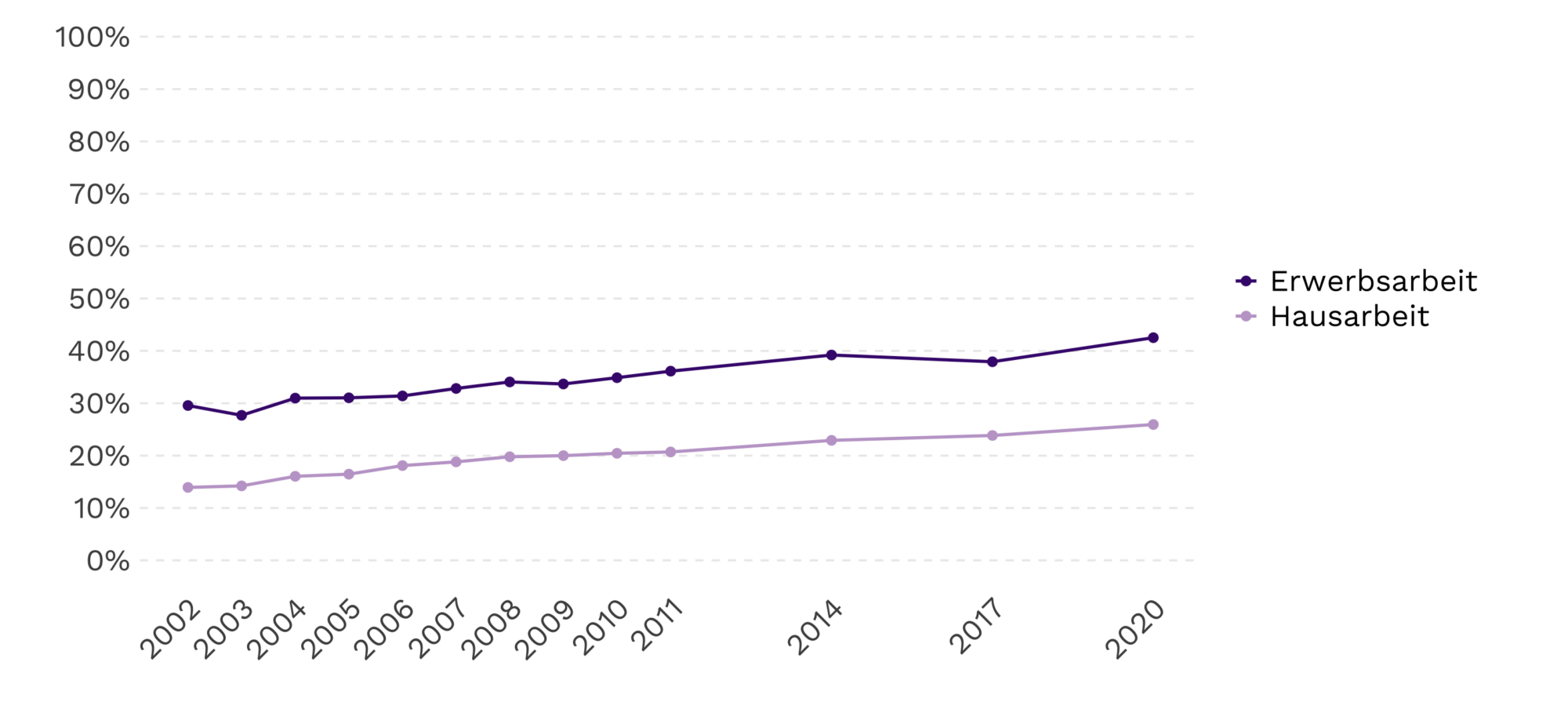

In der Schweiz halten sich diese Geschlechternormen besonders hartnäckig und die Politik bietet Doppelverdienerfamilien nur eine begrenzte Unterstützung. Dieser Kontext beeinflusst die Art und Weise, wie Paare ihr Berufs- und Familienleben organisieren. Unsere Analyse von Daten des Schweizer Haushaltspanels aus rund 20 Jahren (2002-2020) zeigt, dass sich zwar ein Grossteil der heterosexuellen Paare den Geschlechternormen anpasst, die im Schweizer Kontext vorherrschen, und somit die ungleiche und geschlechterbezogene Aufteilung übernimmt, ein zunehmender Anteil von ihnen diese jedoch infrage stellt und geschlechtsspezifische Rollen aufbricht (Abbildung 1).

Paare, die Geschlechterrollen auflösen, gehen zu einer Arbeitsteilung über, die sich von traditionellen Geschlechternormen entfernt, und tragen so dazu bei, die Unterschiede zwischen den zugeschriebenen Rollen zu verringern. Konkret gehen diese Paare zu einer mehrheitlich ausgeglichenen Aufteilung über. Dabei ist die Zeit, die der Erwerbstätigkeit und der Hausarbeit gewidmet wird, entweder zwischen beiden Partnern:innen ausgewogener oder diese wählen untypische Aufteilungsmodelle, bei denen beispielsweise die Frau einen höheren Anteil an Erwerbstätigkeit hat als ihr Partner oder der Mann sich mehr um Kinder und Hausarbeit kümmert als seine Partnerin.

Abbildung 1: Anteil der heterosexuellen Paare in der Schweiz, die bei ihrer Aufteilung von Erwerbs- und Hausarbeit Geschlechterrollen überwinden

Anmerkung: Daten aus dem Schweizer Haushalts-Panel 2002-2022 (SHP, 2022), Berechnung der Autorinnen

Der Elternschaftseffekt

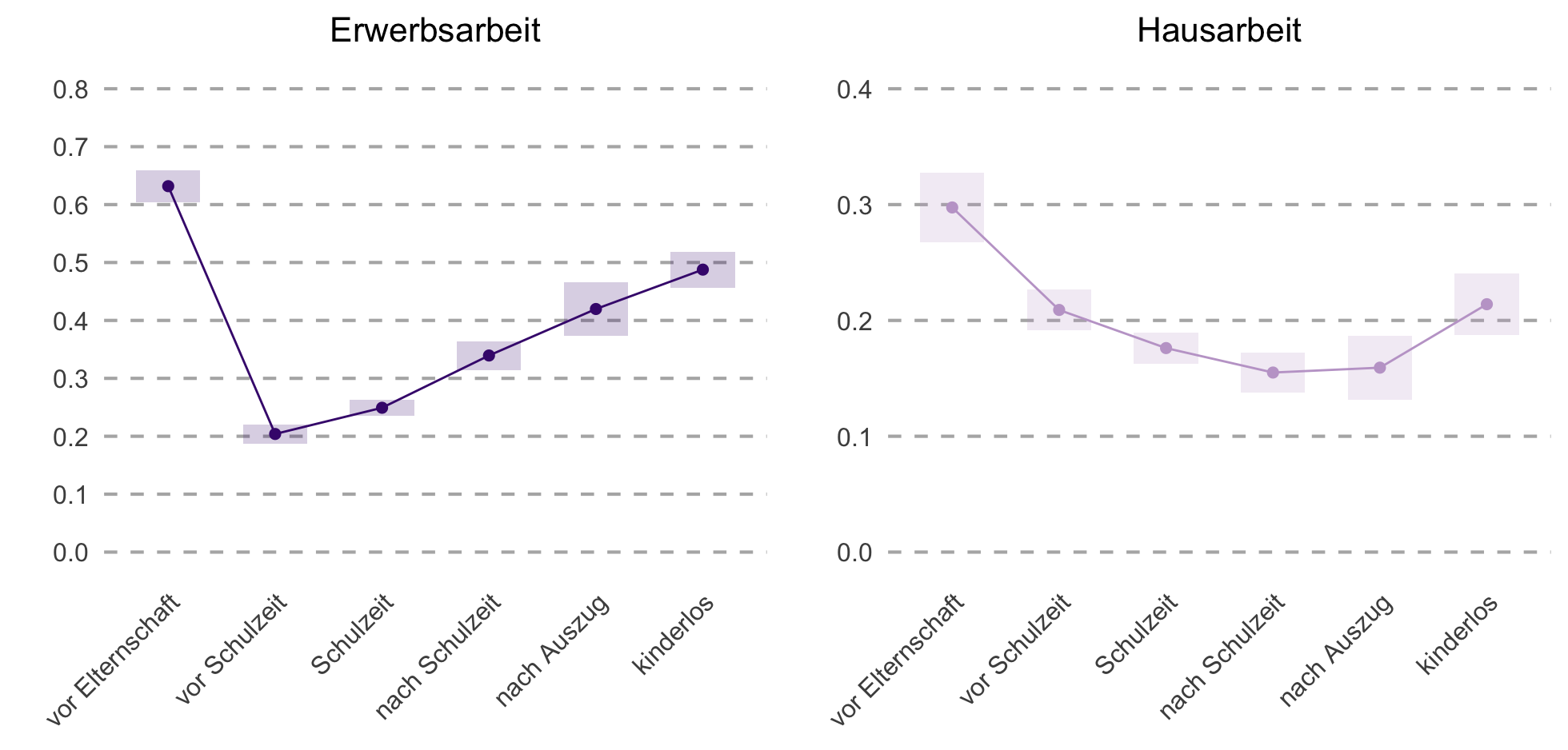

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Arbeitsaufteilung in der Partnerschaft nicht starr ist: Sie entwickelt sich im Laufe eines Lebens weiter, wobei der Übergang zur Elternschaft einen Schlüsselmoment darstellt. Vor der Geburt der Kinder teilen sich die Partner die Erwerbsarbeit recht gleichmässig auf, obwohl die Last der Hausarbeit bereits weitestgehend den Frauen zufällt (Abbildung 2). Sobald sie Eltern werden, polarisiert sich die Arbeitsaufteilung innerhalb des Paares: Die Mütter verringern ihre Berufstätigkeit, um mehr Betreuungsaufgaben zu übernehmen, während die Väter allgemein ihren Vollzeitjob beibehalten. Diese geschlechtsspezifische Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit dauert meist an, sogar wenn die Kinder älter werden. Dies lässt vermuten, dass die traditionellen Rollen, wenn sie einmal eingeführt wurden, nur schwer umkehrbar sind.

Abbildung 2: Wahrscheinlichkeit, mit der die Geschlechterrollen bei der Aufteilung von Erwerbs- und Hausarbeit je nach Phasen des Familienlebens aufgeweicht werden

Anmerkung: Daten aus dem Schweizer Haushalts-Panel 2002-2022 (SHP, 2022), Berechnung der Autorinnen

Einfluss der Geschlechterideologien

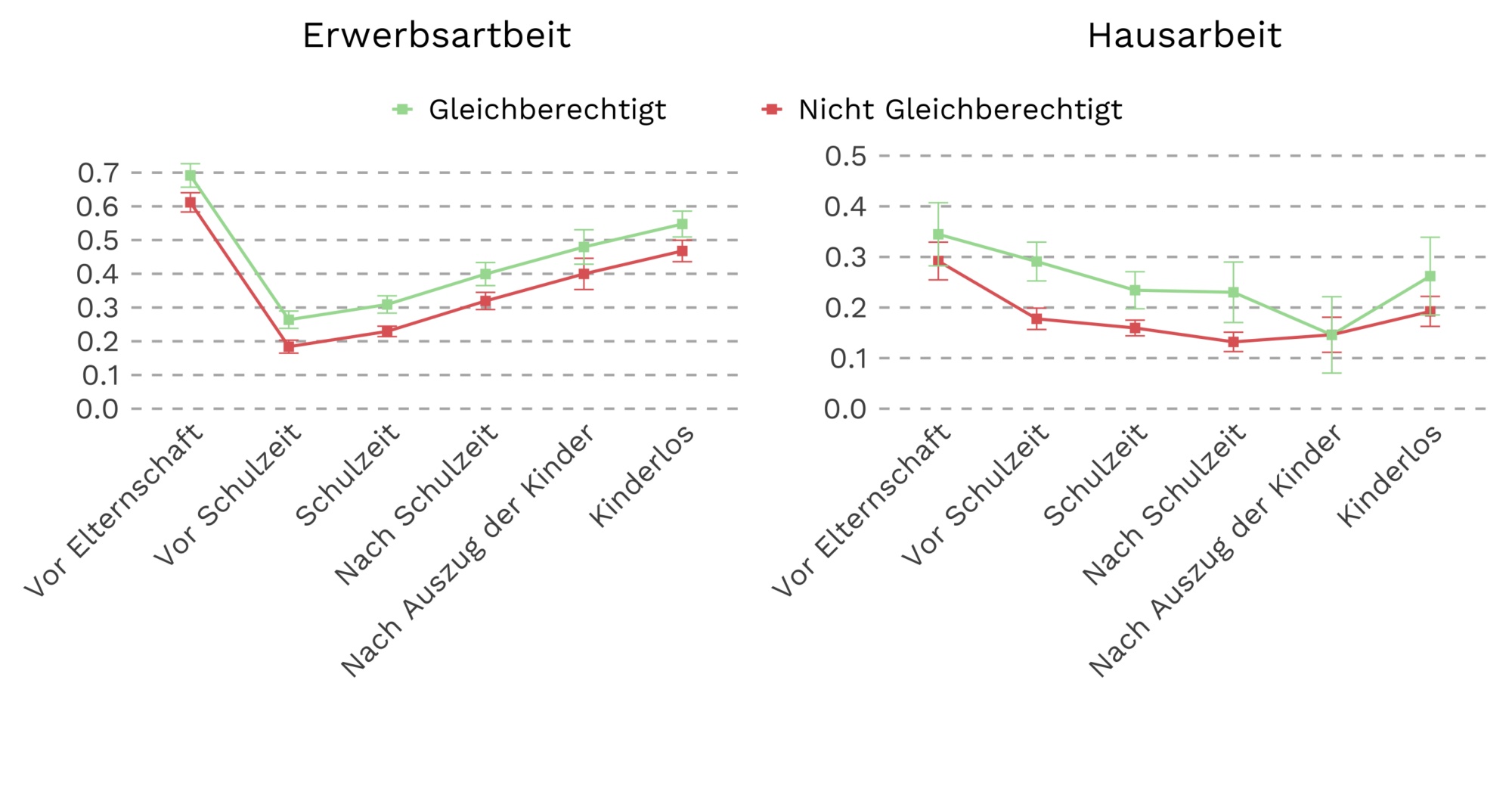

Die Geschlechterideologie – die Vorstellung, die Personen von sozialen Rollen von Frauen und Männern haben – spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle dabei, wie Paare sich organisieren. Wir beobachten, dass jene, bei denen beide Partner:innen egalitäre Überzeugungen teilen, stärker dazu neigen, Geschlechterrollen abzubauen, und somit eine ausgeglichenere Verteilung von Erwerbsarbeit und Hausarbeit vornehmen (Abbildung 3).

Abbildung 3: Wahrscheinlichkeit, mit der die Geschlechterrollen bei der Aufteilung von Erwerbs- und Hausarbeit je nach Phasen des Familienlebens und Geschlechterideologie des Paares aufgeweicht werden

Anmerkung: Daten aus dem Schweizer Haushalts-Panel 2002-2022 (SHP, 2022), Berechnung der Autorinnen

Anmerkung: Daten aus dem Schweizer Haushalts-Panel 2002-2022 (SHP, 2022), Berechnung der Autorinnen

Bei Paaren, bei denen die Partner:in nicht die gleiche Vorstellung von Geschlechterrollen vertreten, sind Frauen, die von Geschlechtergleichstellung überzeugt sind, verstärkt erwerbstätig, während die Männer, die von Geschlechtergleichstellung überzeugt sind, verstärkt Haushalts- und Kinderbetreuungsaufgaben übernehmen. Die Haltungsänderung von Männern gegenüber Hausarbeit ist also entscheidend, um eine grössere Gleichheit im Privaten zu erreichen. Alternative Männlichkeitsbilder zu ermutigen, die stärker auf Care-Aufgaben ausgerichtet sind, könnte dazu beitragen, traditionelle Familienrollen abzubauen.

Wie öffentliche Politik sozialen Wandel massgeblich mitgestaltet

Egalitäre Überzeugungen allein reichen nicht aus, um egalitäre Verhaltensweisen zu garantieren, vor allem in Lebensphasen mit Kindern (Abbildung 3). Äussere Zwänge – insbesondere in Verbindung mit der Präsenz von Kleinkindern – schränken die Fähigkeit der Paare, ihre Ideale zu verwirklichen, deutlich ein. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Geschlechterideologie der Partner:in zwar eine Rolle spielt, politische Massnahmen bei der Organisation von Arbeit und Familie für Paare aber entscheidend sind. In der Schweiz stellen das Steuersystem, das auf dem Alleinverdienermodell basiert, der begrenzte Vaterschaftsurlaub und der fehlende Elternurlaub sowie der Mangel an bezahlbaren Kita-Plätzen strukturelle Hindernisse für eine ausgewogene Aufteilung von Berufs- und Familienpflichten dar. Selbst Paare, die von der Gleichstellung der Geschlechter am meisten überzeugt sind, haben ohne institutionelle Unterstützung Schwierigkeiten, ihre Ideale zu verwirklichen. Ambitionierte Reformen – wie eine Individualbesteuerung, ein egalitärer und grosszügigerer Elternurlaub sowie besser zugängliche Kinderbetreuungseinrichtungen – sind unerlässlich, damit Paare ihre Bestrebungen in Sachen Gleichstellung und Chancengleichheit umsetzen können.

Auf dem Weg zu einer egalitäreren Zukunf?

Unsere Untersuchung zeigt, dass sich die Organisation von Erwerbs- und Hausarbeit bei Paaren aus einer komplexen Überlappung aus persönlichen Überzeugungen, familiären Dynamiken und institutionellen Rahmen ergibt. Zwar verabschieden sich einige Paare von den traditionellen Modellen, doch vollziehen sich diese Veränderungen weiterhin langsam und werden mit der Geburt des ersten Kindes besonders stark auf die Probe gestellt. Eine Zukunft, in der berufliche und familiäre Verantwortung gleichberechtigt zwischen Frauen und Männern aufgeteilt wird, setzt voraus, dass die Strukturen hintergefragt werden, die die verfügbaren Optionen und individuellen Entscheidungen beeinflussen. Durch eine Stärkung der politischen Verhältnisse und den Abbau traditioneller Normen können wir eine für alle gerechtere und flexiblere Aufteilung von beruflichen und familiären Pflichten fördern.

Bemerkung: Eine frühere Version dieses Artikels in englischer Sprache wurde im Blog von Gender & Society publiziert.

Referenzen:

- Bornatici, C. and Zinn, I. (2025) Beyond tradition? How Gender Ideology Impacts Employment and Family Arrangements in Swiss Couples. Gender & Society, 39(2). https://doi.org/10.1177/08912432251317464

-

Schweizer Haushalt-Panel. (2022). Leben in der Schweiz, Welle 1-22 (V5.1.0) [Datensatz]. FORS – Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences. http://doi.org/10.48573/1nav-wy98

Bild: unsplash.com