«Elite» gegen «Basis» – Das spannungsreiche Verhältnis zwischen Parlament und Stimmbürgerschaft

Marc Bühlmann

21st September 2018

Der zunehmende Gebrauch der Instrumente der direkten Demokratie steht immer wieder in der Kritik. Auf der einen Seite wird behauptet, dass direkte Demokratie das Parlament und das politische System überlaste. Auf der anderen Seite wird die Nutzung der direkten Demokratie wegen des vermeintlich zunehmenden Grabens zwischen «Basis» und «Elite» verteidigt. Ein Blick auf die Geschichte der halbdirekten Demokratie zeigt, dass beide Behauptungen kaum haltbar sind.

Das System der Schweiz, die halbdirekte Demokratie, ist der Versuch einer Balance zwischen Repräsentativ- und Direktdemokratie, die immer wieder neu kalibriert wird. Spannungen zwischen Parlament und Stimmbevölkerung sind also systeminhärent und werden in reichlich populistischer Manier als Konflikt zwischen «Elite und Basis» bzw. «Classe politique» und «Volk» stilisiert. Ausdruck finden diese Spannungen in der Diskussion um den Gebrauch der direktdemokratischen Instrumente. Etwas plakativ lassen sich hier zwei Narrative nachzeichnen: Auf der einen Seite wird eine Überlastung der politischen Elite, ja des politischen Systems als Ganzes durch immer neue, kaum umsetzbare Forderungen beklagt. Auf der anderen Seite wird kritisiert, dass das Repräsentativsystem die Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger nicht genügend vertrete, was eine intensive Nutzung der direktdemokratischen Institutionen nötig mache.

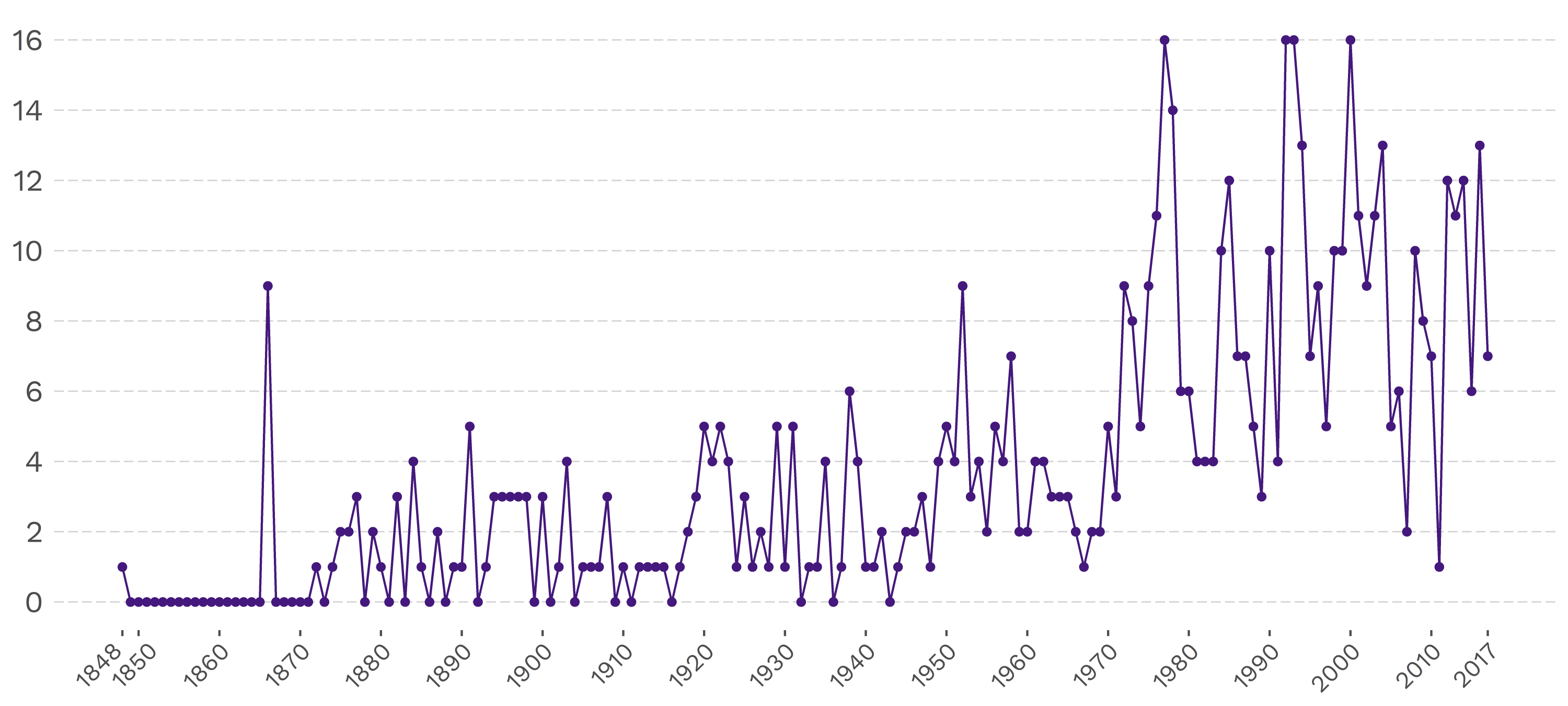

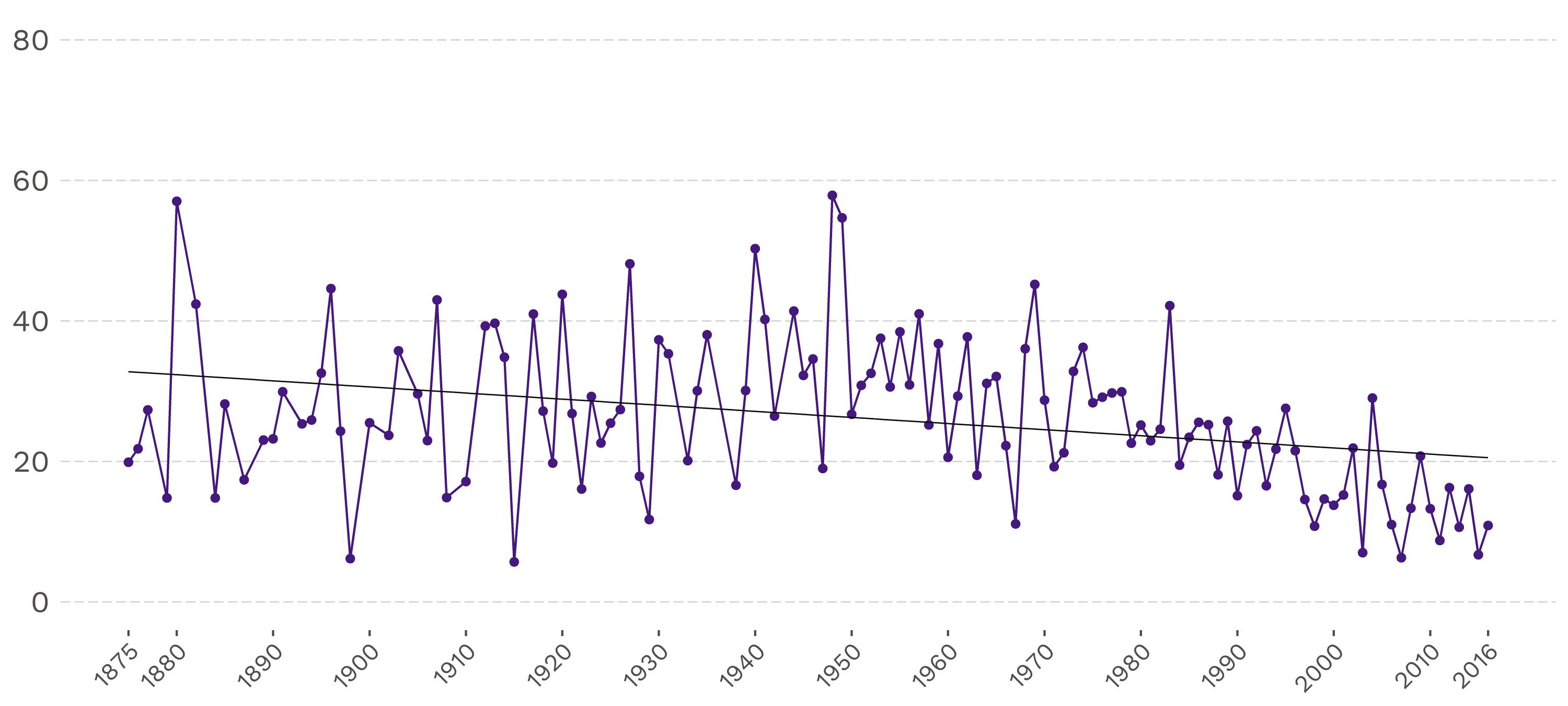

Beide Kritiken erweisen sich als kaum haltbar. Zwar lässt sich seit 1848 gemessen an der Anzahl eidgenössischer Volksabstimmungen pro Jahr in der Tat eine zunehmende Nutzung feststellen (Abbildung 1). Diese lässt sich aber nicht als Überlastung deuten und geht auch nicht mit zunehmender Entfremdung zwischen Repräsentanten und Repräsentierten einher, wie nachfolgend ausgeführt wird.

Abbildung 1: Anzahl Abstimmungsvorlagen pro Jahr (1848-2017)

Quelle: Swissvotes (2017)

Zunehmende Nutzung der direkten Demokratie aber keine zunehmende Überlastung des politischen Systems

Die in Abbildung 1 dargestellte Entwicklung der Nutzung der direkten Demokratie lässt sich grob in sieben Phasen unterteilen, die jeweils politische und gesellschaftliche Spezifika aufweisen und mit denen sich die Entwicklung des spannungsreichen Verhältnisses zwischen Bevölkerung und Parlament skizzieren lässt.

Phase 1 (1848-1874) zeichnet sich durch den Kulturkampf zwischen Katholisch-Konservativen aus, die, flankiert von den Radikalen und den Demokraten gegen die diesbezüglich überaus skeptischen Liberalen für mehr Volksrechte kämpften. Von den neun obligatorischen Referenden in dieser Phase wurde lediglich eines angenommen, was auch vom Unmut gegen die regierenden Liberalen zeugt.

Das mit der Verfassungsrevision 1874 dann doch eingeführte fakultative Referendum entpuppte sich in Phase 2 (1875-1891) als scharfe Waffe. In dieser Phase werden nur noch zwei der acht obligatorischen Referenden abgelehnt, aber von den 19 fakultativen Referenden waren 13 erfolgreich. Eine Erfolgsquote von 68%, die weit über dem langjährigen Schnitt von 43% liegt.

In die dritte Phase (1892-1919) fällt der Wechsel der Opposition: Nicht mehr die Katholisch-Konservativen, die als Regierungspartei auf die Nutzung direktdemokratischer Instrumente verzichten, sondern neu die Sozialdemokratische Partei. Allerdings nutzt die Linke dabei nicht die Volksrechte, – sie verzichtet insbesondere auf die Volksinitiative, die 1891 eingeführt wird – sondern sie versucht mit Arbeitskämpfen und Streiks ihre Positionen durchzusetzen.

Erst in der vierten Phase (1920-1939) gewinnt das Volksbegehren an Bedeutung. Vor allem von linken und rechten Kräften genutzt, gerät es bei der bürgerlichen Mitte rasch in die Kritik: So wurde mittels Motionen die Einschränkung des Initiativrechts gefordert und der Bundesrat warnte vor einer «wahren Überproduktion an Volksbegehren» (BBl. 1935 II 489). In diese Phase fällt auch die Einbindung des Bauernstandes in die Regierung und zwar als Folge des antisozialistischen Blockdenkens.

Im Verlaufe des Zweiten Weltkriegs beginnt die fünfte Phase (1940-1969), die sich nicht nur durch die Einbindung der Linken in die Regierungsverantwortung, sondern auch durch einen Burgfrieden hinsichtlich der Nutzung der direkten Demokratie auszeichnet. Die zunehmende Nutzung direkter Demokratie nach dem zweiten Weltkrieg ist nicht mehr der SP sondern einer neuen, stärker werdenden Oppositionskraft geschuldet: dem Landesring der Unabhängigen (LdU).

Die dominante Stellung des bürgerlichen Erfolgsmodells gerät in Phase 6 (1970-1989) zunehmend in die Kritik. Die mit Modernisierung und Bevölkerungswachstum verbundenen Probleme tragen nicht nur zu grösserem Meinungspluralismus, sondern auch zur Entwicklung von Protestkulturen bei. Weil nicht nur diese, sondern auch die im Kalten Krieg nach wie vor manifeste Links-Rechts-Polarisierung mobilisiert kommt es zu einem starken Anstieg des Gebrauchs der Volksrechte, insbesondere der Volksinitiative.

Die bisherige, relative Eindimensionalität direktdemokratischer Auseinandersetzungen – bis 1970 wurden vor allem wirtschaftliche, links-rechts polarisierte Kämpfe an der Urne ausgetragen – wurde auf ökologische und ab den 1990er Jahren auf zahlreiche weitere Politikfelder ausgeweitet. Zudem bewirken die Kritik am konservativen Sonderfalldenken, die stärker in den Fokus geratende Aussenpolitik sowie die Professionalisierung der konservativen Oppositionskraft SVP, dass in der siebten Phase (1990-2016) bisher mit Abstand am meisten Abstimmungen stattfanden.

Nicht gelingende Integration politischer Präferenzen und Meinungspluralismus

Die hier sehr kurz beschriebenen Phasen legen zwei Aspekte nahe, mit denen der zunehmende Gebrauch direktdemokratischer Instrumente erklärt werden kann und die gegen die These einer Überlastung des politischen Systems sprechen:

Die hier nur sehr kurz beschriebenen Phasen legen zwei Aspekte nahe, mit denen der zunehmende Gebrauch direktdemokratischer Instrumente erklärt werden kann und die gegen die These einer Überlastung des politischen Systems sprechen:

Erstens generieren wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen (neue) Konfliktlinien, die von (neuen) politischen Interessengruppen aufgenommen und organisiert werden. Diese Konflikte werden vom Parlament selber unterschiedlich rasch und mehr oder weniger umfassend eingebunden oder eben nicht, was wiederum unterschiedliche Grade an Nutzung der Instrumente der direkten Demokratie nach sich zieht. Opposition bedeutet im halbdirektdemokratischen System aber eben nicht klassische Regierungskontrolle. Direkte Demokratie sorgt vielmehr für umfassendere Aggregation und einen Transfer von Präferenzen, die im Repräsentativsystem als nicht genügend berücksichtigt beurteilt werden. Im Gegensatz zu rein repräsentativen Systemen erhöht die direktdemokratische Komponente im halbdirektdemokratischen System der Schweiz den Druck, spezifische inhaltliche Interessen rascher zu verarbeiten. Ob und wie dies gelingt, hängt freilich stark von der Bereitschaft der politischen Elite für inhaltliche Zusammenarbeit und ihrem Gehör für neue Interessen ab. Zugespitzt kann also behauptet werden, dass das Parlament durch sein Verhalten selber dafür verantwortlich ist, ob es überfordert wird oder nicht.

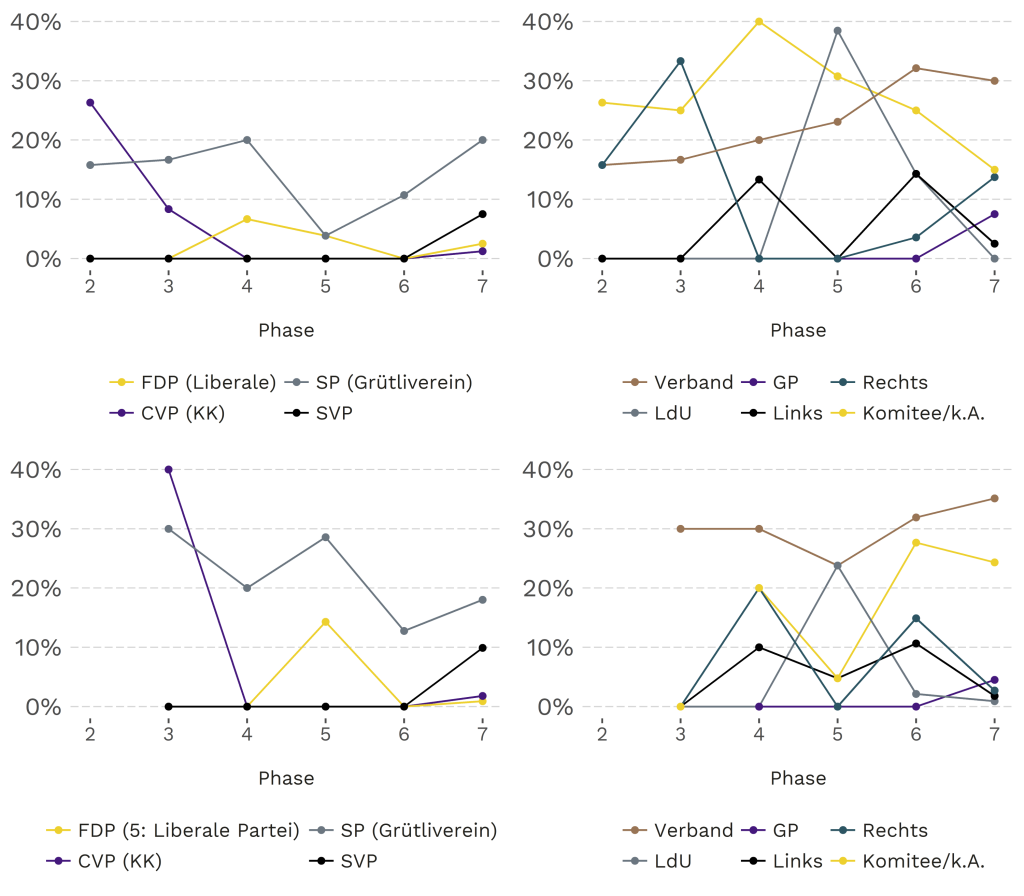

Abbildung 2: Urheber von fakultativen Referenden und Volksinitiativen pro Phase

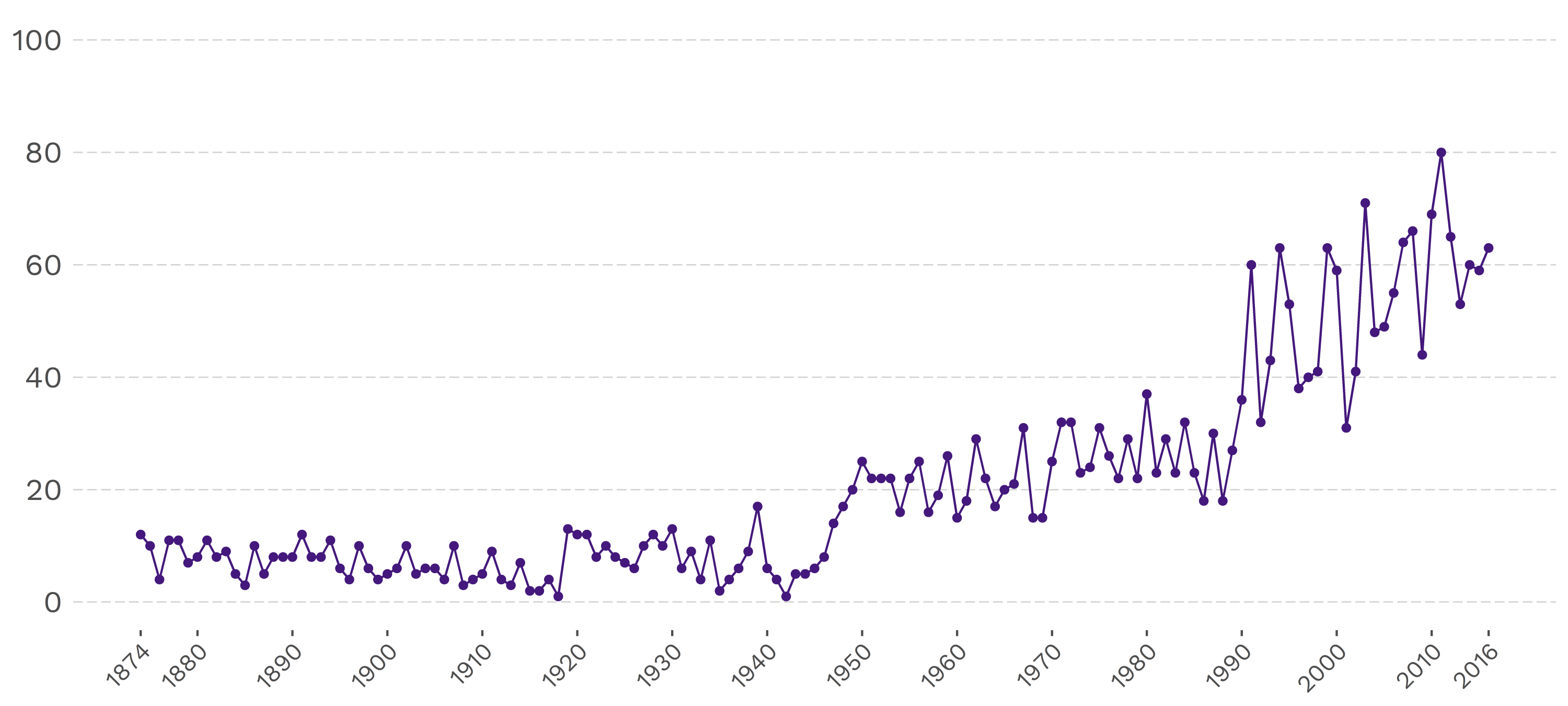

Zweitens dürfte das Parlament in der Regel durchaus gewillt sein, die gesellschaftlichen und parteipolitischen Veränderungen aufzunehmen und zu verarbeiten – je nach Phase allerdings unterschiedlich stark. Dass es dies tatsächlich auch zu tun scheint, legt Abbildung 2 nahe, welche die Anzahl vom Parlament beschlossenen referendumspflichtigen Bundesbeschlüsse pro Jahr darstellt. Es fällt ins Auge, dass diese Kurve derjenigen des Gebrauchs der direktdemokratischen Instrumente (Abbildung 1) sehr stark ähnelt. Eine Überforderung des politischen Systems – sollte es diese überhaupt geben – wäre also nicht nur den Forderungen von aussen, sondern auch dem wachsenden Elan von innen geschuldet. Es mutet in diesem Zusammenhang zynisch an, wenn Parlamentarierinnen und Parlamentarier sich über eine «Initiativenflut» ärgern, selber aber immer mehr Vorstösse einreichen.

Abbildung 3: Anzahl referendumspflichtige Bundesbeschlüsse pro Jahr, 1874-2016

Entfremdung der «Elite» von der «Basis»?

Bedeutet der zunehmende Gebrauch direktdemokratischer Instrumente und die umfassender werdende Tätigkeit des Parlaments nun aber, dass sich die Bevölkerung und das Parlament entfremden? Die Antwort auf diese Frage kann auf der Basis von zwei weiteren Analysen eigentlich nur «Nein» lauten. Im Zeitvergleich nimmt nämlich nicht nur der Anteil an durch Referenden bekämpfte Bundesbeschlüsse ab, sondern auch die substanzielle Repräsentation bei Volksabstimmungen zu.

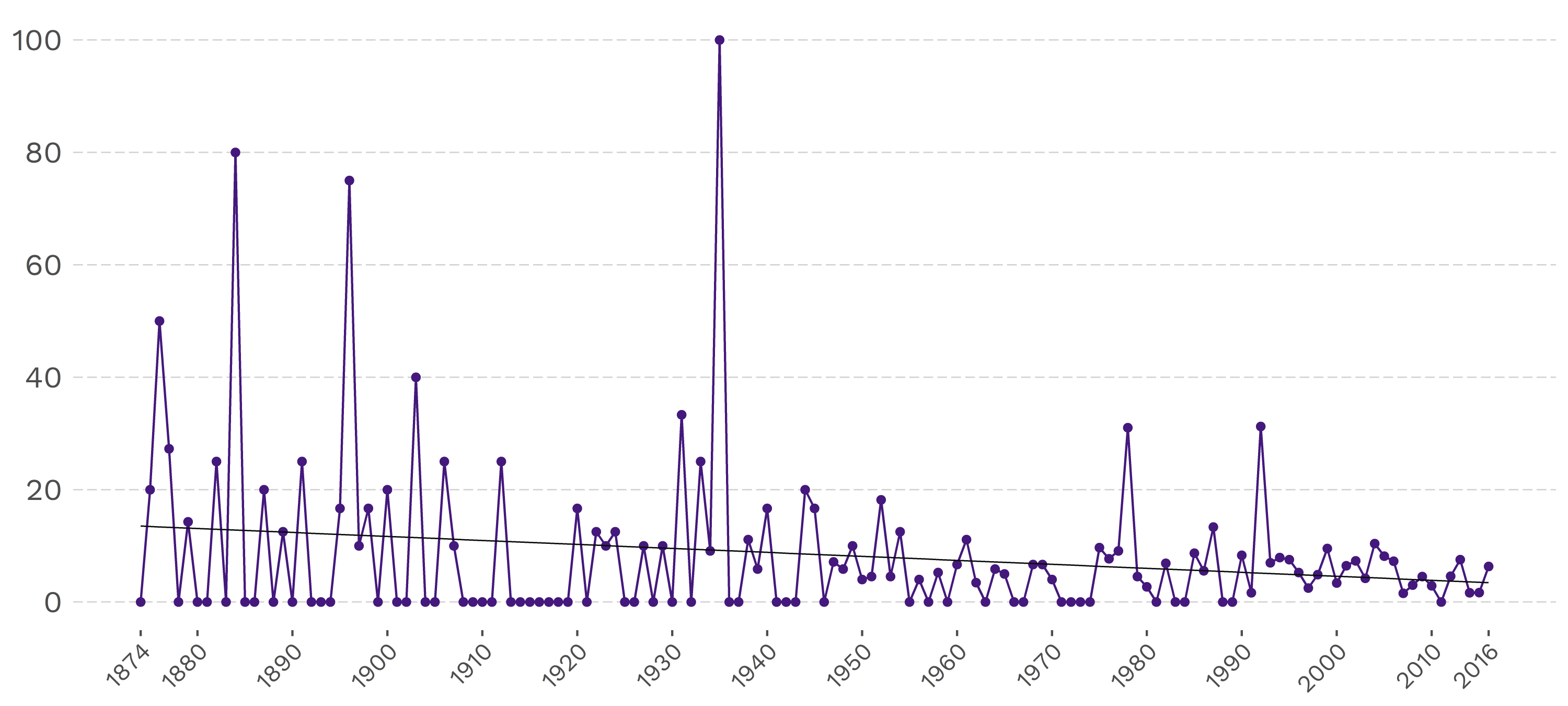

Ein Graben zwischen «Elite» und «Basis» lässt sich anhand des Gebrauchs des fakultativen Referendums bestimmen, welches als Zeichen einer nicht gelungenen oder zu schwachen Kongruenz zwischen den Interessen der Bevölkerung und des Parlaments gelesen werden kann. Es zeigt sich, dass zwischen 1874 und 2016 lediglich gegen 180 der rund 3000 referendumsfähigen Bundesbeschlüsse ein Referendum ergriffen wurde, und dass davon weniger als die Hälfte (43%) erfolgreich waren. Die implizite und explizite Legitimation parlamentarischer Beschlüsse liegt also bei rund 97%. Zudem – so zeigt Abbildung 3 – nimmt der Anteil an die Urne gebrachter Beschlüsse über die Zeit ab.

Abbildung 4: Anteil Referenden pro gefasste Bundesbeschlüsse in einem Jahr, 1874-2016

Quellen: Swissvotes 2017; Bühlmann 2018.

Eine andere Möglichkeit, die Kongruenz zwischen Bevölkerung und Parlament zu messen, bietet der Vergleich von Schlussabstimmungen und/oder Abstimmungsempfehlungen im Parlament und effektiven Abstimmungsresultaten an der Urne. Perfekte substanzielle Repräsentation wäre dann gegeben, wenn sich das Parlament genau gleich wie die Bevölkerung entscheiden würde. In Abbildung 4 sind die Differenzen der Ja-Anteile abgetragen. Im langjährigen Schnitt unterscheiden sich diese Anteile zwischen «Elite» und «Basis» um 26.2 Prozent. Auch dieser Indikator legt nahe, dass die Kongruenz zwischen Parlament und Bevölkerung zwar Fluktuationen unterworfen ist, insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg trendmässig aber recht deutlich abnimmt. Nicht ein zunehmender, sondern eher ein abnehmender Graben zwischen «Elite» und «Basis» lässt sich hier also beobachten.

Abbildung 5: Differenz der Ja-Prozent-Anteile in Parlament und Stimmbevölkerung im Mittel pro Jahr

Quelle: Swissvotes 2017; eigene Darstellung.

Fazit

Die Analysen zeigen, dass das Verhältnis zwischen «Elite» und «Basis» in der Tat stets spannungsreich war, dass aber weder von einer stetigen Überlastung noch von zunehmender Entfremdung gesprochen werden kann: Die historische Betrachtung legt vielmehr den Schluss nahe, dass das Parlament selber auf unterschiedliche Weise die Nutzung direktdemokratischer Instrumente beeinflusst und diese sozusagen mitsteuert, dass dies aber sogar eher zu grösserer inhaltlicher Übereinstimmung zwischen Parlament und Stimmbevölkerung geführt hat. Die zunehmende Nutzung direktdemokratischer Instrumente ist somit kein Zeichen einer Krise, sondern eher von einem gut funktionierenden Zusammenspiel zwischen Bevölkerung und Parlament.

Die historische, dynamische-prozedurale Betrachtung des Verhältnisses zwischen «Elite» und «Basis» legt denn auch nahe, die beiden Akteure nicht als Kontrahenten, sondern vielmehr als Partner zu verstehen. Die Verschränkung von Parlament und Bevölkerung ist Treiber fortwährenden Austauschs von Argumenten, der zwar immer nur zu vorläufigen, dafür aber stark legitimierten Entscheidungen führen kann. Das Verhältnis zwischen Parlament und Bevölkerung soll und wird spannungsreich bleiben; dies, so legen die Befunde nahe, kann aber mit einiger Gelassenheit interpretiert werden.

Referenz

Bühlmann, Marc (2018). «Elite» gegen «Basis» – Das spannungsreiche Verhältnis zwischen Parlament und Stimmbürgerschaft, in: Vatter, Adrian (Hg.): Das Parlament in der Schweiz. Macht und Ohnmacht der Volksvertretung. Zürich: NZZ Libro.

Bild: www.parlament.ch