Dem Proporz

zuliebe

Thomas Milic

30th December 2015

Wählen Bürger tatsächlich manchmal freiwillig entgegen ihrer Präferenz, um einen Proporz zu wahren? Unsere Wahlanalyse zeigt: Nicht alle politischen Lager im selben Mass.

Im Vorfeld der zweiten Wahlgänge zu den Ständeratswahlen im Oktober 2015 appellierten einige der verbliebenen Kandidaten an das Proporzprinzip, das bei den Schweizer Wählern angeblich tief verankert sei. Bei Ständeratswahlen würde dieser „freiwillige“ Proporz darin bestehen, keine einseitige, sondern eine parteipolitisch ausgeglichene Vertretung nach Bern zu senden. In Zürich wiesen beispielsweise die Unterstützungskomitees der FDP- und SVP-Kandidaten darauf hin, dass zwei linke Zürcher Ständeräte zu viel des Guten wären für einen „bürgerlichen“ Kanton wie Zürich.

Dieses Argument war nicht an die eigenen Wähler und Wählerinnen gerichtet, sondern an diejenigen aus dem linken Lager. Sie sollten nicht ihren eigentlichen ideologischen Präferenzen entsprechend wählen, sondern – eben im Sinne eines freiwilligen Proporzes – einen Kandidaten aus dem bürgerlichen Lager. Aber auch das Lager von Bastien Girod nahm in gewisser Weise auf diesen Proporzgedanken Bezug. Sein Slogan lautete, dass „rechts reiche“. Mit anderen Worten, die neue Rechtsmehrheit nach den Wahlen vom 18. Oktober vertrage sich nicht mit dem urschweizerischen Machtteilungsprinzip. Um den nationalen Proporz wiederherzustellen, bräuche es deshalb einen grünen Zürcher Ständerat.

Der Umstand, dass Zürcher und auch andere kantonale Ständeratskandidaten zum freiwilligen Proporz aufriefen, zeigt, dass sie alle davon ausgingen, dass damit (einige) Wählerstimmen zu gewinnen sind. Doch stimmt das? Spielt die Ausgewogenheit der kantonalen Ständeratsvertretung beim Entscheid der Wähler und Wählerinnen tatsächlich eine Rolle und wenn ja, welche? Ich bin dieser Frage für den ersten Wahlgang der Ständeratswahlen mithilfe der Tamedia-Umfragedaten nachgegangen (siehe Infobox “Umfragedaten”).

SP-Wähler zeigen grösste Parteitreue

Dabei zeigt sich zunächst, dass rund 75 Prozent der Wählenden zwei und nicht nur einen Kantonsvertreter für den Ständerat wählen – zumindest in jenen Kantonen, in denen zwei Ständeratssitze vergeben werden. Ob die beiden Stimmen auf unterschiedliche politische Lager verteilt werden – ein möglicher Hinweis auf einen freiwilligen Proporz – hängt dabei stark von der politischen Heimat des Wählenden ab: SP-Wähler zeigen nicht nur bei der Erststimme die grösste Parteitreue, sie wählen auch weniger oft als zweiten Vertreter jemanden aus einem anderen politischen Lager. Zusammengefasst lässt sich feststellen: Wenn Wähler einen freiwilligen Proporz anwenden, geht dies oft zulasten rechter Parteien, insbesondere der SVP.

Der freiwillige Proporz war schon verschiedentlich Thema wissenschaftlicher Untersuchungen – indes, zumeist bezogen auf kantonale Regierungsratswahlen und oft angebotsseitig orientiert (Bochsler und Sciarini 2006, Bochsler und Bousbah 2011, Linder 2005, Vatter 2002). Für die kantonalen Regierungswahlen gilt: In der Tat verzichtet das politische Mehrheitslager oft schon im Vornherein auf einen Teil der Regierungsmacht. Dabei ist aber zu bedenken, dass bei Regierungsratswahlen fünf bzw. sieben Sitze zu vergeben sind, während sich der Ständerat aus zwei – in den Halbkantonen gar nur aus einem – Vertreter zusammensetzt. Einem freiwilligen Machtverzicht sind bei den Ständeratswahlen also a priori enge(re) Grenzen gesetzt.

Inwieweit das individuelle Wahlverhalten vom Proporzwillen durchsetzt ist, wurde hingegen nur selten untersucht: Im Rahmen von Regierungsratswahlen erst kürzlich von Lachat und Kriesi (2015) und im Rahmen von Ständeratswahlen von Lachat (2006) und Lutz (2012).[1] Dabei lautete die Quintessenz in beiden Fällen, dass das Phänomen des freiwilligen Proporzwählens auch im Elektorat weit verbreitet ist. Dies, so zeigen Lachat (2006) und Lutz (2012) auf, schadet vor allem einer Partei: Der SVP. Denn es gibt vergleichsweise wenige, die bei beiden Wahlen, National- und Ständeratswahlen, ausschliesslich SVP wählen. Und ausserdem schafft es ein SVP-Kandidat selten einmal auf den Ständeratswahlzettel eines Wählers einer anderen Partei.

75 Prozent schöpfen ihre Stimmkraft vollständig aus

Zunächst interessiert, wie viele Wähler und Wählerinnen ihre Stimmkraft tatsächlich ausschöpfen. Freiwilliges Proporzwählen bedeutet im ersten Wahlgang ja zumeist, dass man nicht bloss einen – aller Voraussicht nach den parteieigenen Kandidaten – sondern auch noch einen zweiten Kandidaten wählt. Kurz, nur wer zwei Namen auf den Wahlzettel schreibt, kann auch eine ausgewogene Standesvertretung nach Bern senden.

Die Stimmkraftausschöpfung lässt sich national hochrechnen, denn die (allermeisten) Kantone weisen die Anzahl gültiger Wahlzettel und massgebender Kandidatenstimmen aus. Nach Kantonsgrösse gewichtet schöpften rund 75 Prozent der an den Ständeratswahlen gültig Teilnehmenden ihre Stimmkraft vollständig aus (d.h. zwei Namen in den “Vollkantonen”), während 25 Prozent bloss einen von zwei Zeilen ausfüllten.[2]

Freiwilliges Proporzverhalten ist nicht ganz so einfach zu definieren und noch schwerer aus dem Wahlverhalten herauszulesen. Aber eines ist freiwilliges Proporzverhalten gewiss nicht: Die Wahl des parteieigenen Kandidaten. Deshalb – im Sinne dieser ersten, negativen Definition von freiwilligem Proporz: Wie stark wurden die eigenen Kandidaten unterstützt?

Untreue glp-Wähler

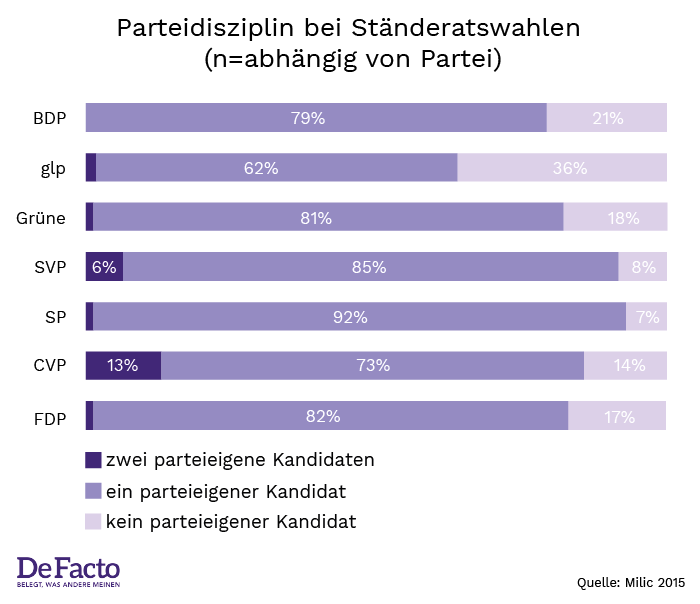

Die Wählerschaften der beiden grossen Polparteien, SVP und SP, unterstützten ihre Kandidaturen am diszipliniertesten. Erstaunlich ist vor allem, dass die SP mit ihren höchst erfolgreichen, aber eben auch etwas abseits der „reinen“ linken Lehre operierenden Kandidaten Bruderer und Jositsch, keinerlei Mühe hatte, die Reihen bei den Ständeratswahlen zu schliessen. 92 Prozent derer, die bei den Nationalratswahlen SP wählten, votierten auch für den eigenen Ständeratskandidaten – so denn einer/eine im betreffenden Kanton auch antrat.[3] Bei der CVP- und der FDP-Wählerschaft waren es „nur“ noch 86 bzw. 83 Prozent, die den eigenen Kandidaten unterstützten. Bei den Grünen, der BDP und vor allem der glp sind die Anteile der „Untreuen“ hingegen höher.

Bei der glp verzichteten beispielsweise 36 Prozent darauf, den eigenen Kandidaten zu wählen, was mit einer der Gründe dafür war, weshalb etwa Martin Bäumle in Zürich eher ernüchternd abschnitt. Die Gründe dafür, dass sich kleinere Parteien nicht auf dieselbe Parteidisziplin beim Wahlverhalten stützen können wie die Grossen, sind mannigfaltig: Die Konkurrenzsituation, der Bekanntheitsgrad des eigenen wie auch der anderen Kandidaten, aber gewiss auch strategische Erwägungen: Angesichts der geringen Erfolgschancen des eigenen Kandidaten stimmen Wähler kleinerer Parteien oft für den ideologisch nächstgelegenen chancenreichen Kandidaten.

Gesamthaft gesehen ist die Parteidisziplin bei den Ständeratswahlen indessen hoch. Das widerspricht jedoch noch nicht per se dem freiwilligen Proporz. Denn letzteres bedeutet ja nicht, dass man den parteieigenen Kandidaten nicht wählt, sondern lediglich, dass man daneben auch noch einen Kandidaten aus einem anderen Lager bzw. einer anderen Partei auf den Wahlzettel schreibt. Aber immerhin: Diejenigen rund 25 Prozent, die (freiwillig)[4] bloss einen Kandidaten – und wie gesehen handelt es sich dabei meist um den parteieigenen Kandidaten – wählen, kommen als „Proporzwähler“ schon mal nicht in Betracht. Sie verzichten gewissermassen freiwillig auf den freiwilligen Proporz.

Abbildung 1:

*Die Anteile der jeweiligen Parteianhängerschaften beziehen sich nur auf solche Wahlen, bei denen zumindest ein parteieigener Kandidat angetreten ist.

Lagerübergreifendes Wählen

Doch wodurch zeichnet sich eigentlich eine am freiwilligen Proporz orientierte Wahl aus? Wer beispielsweise eine SP- und eine Grünen-Kandidatur unterstützt, musste sich wohl weniger zum Proporz überwinden als jemand, der eine SP- und eine FDP-Kandidatur wählte. Wir müssen also zunächst einmal die Grenzen bestimmen, innerhalb derer kein „echtes“ Proporzwählen stattfindet. Eine solche Grenzziehung hat immer etwas arbiträres, aber andernfalls sind keine sinnvollen Aussagen zum Proporzwählen möglich.

Angesichts der Vielzahl politischer Parteien in der Schweiz gibt es eine fast schon unbegrenzte Menge an Kombinationsmöglichkeiten. Um das freiwillige Proporzwahlverhalten identifizieren zu können, habe ich mich deshalb dazu entschieden, das politische Spektrum zunächst in drei Lager aufzuteilen (siehe auch: Lutz 2012, Lachat, Lutz und Stadelmann 2014): Links (SP, Grüne, kleinere Linksparteien), Mitte (CVP, glp, BDP, EVP) und Rechts (SVP, kleinere Rechtsparteien).

Die FDP habe ich gesondert behandelt, das heisst, ich habe sowohl eine bürgerliche Kombination (alle Mitte-Parteien inkl. FDP) als auch eine rechtsbürgerliche Koalition von FDP und SVP vorgesehen. Mit “Mitte-Links” wurde eine Kombination bezeichnet, die einerseits einen Mitte-Kandidaten (inkl. FDP) und andererseits einen linken Kandidaten enthält. “Links-Rechts” wiederum steht für eine Kombination eines linken und eines rechten Kandidaten (exkl. FDP). Vereinzelte, Parteilose und Vertreter von Kleinstparteien habe ich für die Klassifizierung nicht berücksichtigt. Kurz, proporzorientiertes Wahlverhalten wurde als „Lager“- oder „Block“-übergreifendes Wählen definiert.

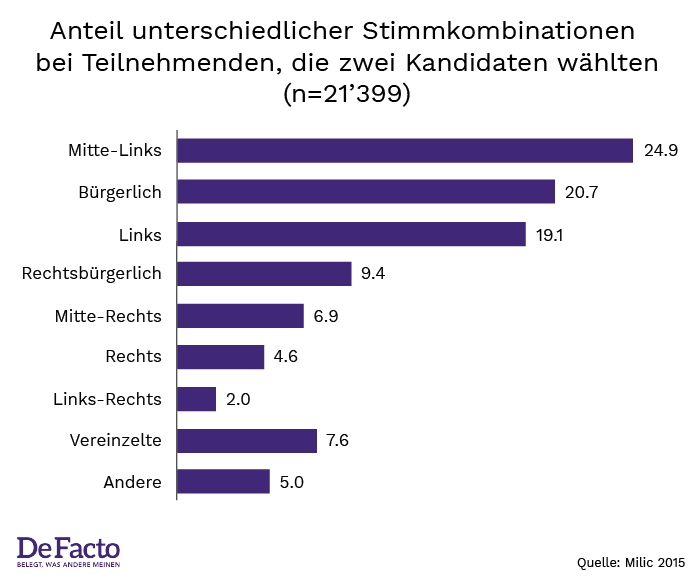

Abbildung 2:

Beliebt: Links und Mitte

Wer zwei Kandidaten wählte, kombinierte am häufigsten einen linken mit einem Mitte-Kandidaten (25%): Jositsch (SP) und Noser (FDP) waren beispielsweise eine solche, in Zürich beliebte Kombination (rund 14% aller Wahlzettel). Ist dies ein unzweifelhafter Beleg für die Bereitschaft der Wähler zum freiwilligen Proporz? Ganz so sicher ist das nicht. Zwar gehören beide genannten Zürcher Kandidaten unterschiedlichen Parteien[5] an und ausserdem gab es sowohl für Links- wie auch Mittewähler die Möglichkeit, innerhalb des eigenen ideologischen Blockes zwei Kandidaten zu wählen.[6] Aber aufgrund der vergleichsweise geringen ideologischen Distanz zwischen Jositsch und Noser ist auch denkbar, dass diese Kombination kein Zugeständnis an den freiwilligen Proporz war, sondern – ganz einfach – das „natürliche“ Wahlverhalten eines Sozialliberalen.

Aber immerhin: Wer einen linken und einen Mitte-Kandidaten wählte, hielt sich wohl in den wenigsten Fällen an die Empfehlung seiner Identifikationspartei und demonstrierte demnach ein parteiunabhängiges Denken, was (oft) eine Grundvoraussetzung für proporzorientiertes Verhalten ist.

Weitere häufige Kombinationen waren zwei Mitte-Kandidaten (inkl. FDP) und zwei linke Kandidaten mit Anteilen von 21 bzw. 19 Prozent. Letzteres ist kaum als Bekenntnis zum Proporz zu deuten und ersteres nur bedingt. Rechtsbürgerlich wählten rund neun Prozent, während weitere sieben Prozent einen Kandidaten aus CVP, glp, EVP oder BDP in Kombination mit einem SVP-Kandidaten wählten.

SP-Kandidaten auf Wahlzetteln der SVP-Wähler

Vom Proporzgedanken wahrhaft beseelt – so könnte man zumindest auf den ersten Blick meinen – waren diejenigen (2%), die einen linken mit einem rechten Kandidaten kombinierten. Doch auf den zweiten Blick zeigt sich, dass diese erstaunliche Kombination vor allem in drei Kantonen – Tessin, Zürich und Aargau – zustande kam. Im Tessin (fast ausschliesslich die Kombination Savoia (Grüne) und Ghiggia (Lega)) spielte der Proporzgedanke wohl weniger eine Rolle als vielmehr die ideologische Nähe (bei Migrationsfragen).

In Aargau und in Zürich (Bruderer (SP) und Knecht (SVP), Vogt (SVP) und Jositsch (SP)) lag es an der Strahlkraft der beiden SP-Kandidaten: Sie wurden selbst von einigen (wenn auch nicht vielen) SVP-Wählern gewählt, während die Linke sich umgekehrt eine Wahl eines SVP-Kandidaten kaum vorstellen konnte.

Ein ausschliesslich rechtes „Ticket“ kam nur für rund fünf Prozent der Wähler in Frage, was aber auch damit zusammenhängt, dass selten einmal zwei rechte Kandidaten (zwei SVP-Kandidaten oder beispielsweise eine SVP- und eine MCG-Kandidatur) zur Wahl antraten. Letzteres zeigt nochmals, dass freiwilliges Proporzverhalten immer auch vom Angebot der Parteien abhängig ist.

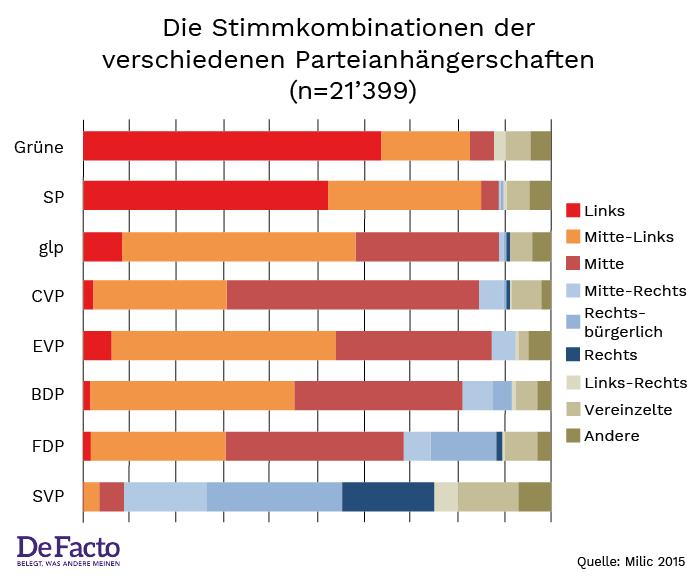

Die SVP-Wähler als die wahren Gralshüter des Proporzes?

Abschliessend lässt sich sagen: Blickt man auf die einzelnen Parteianhängerschaften, so zeigt sich, dass Grüne, SP und CVP ihre beiden Stimmen am wenigsten häufig zu teilen bereit sind. Die beiden (ansonsten durchaus auf Distribution bedachten) linken Parteianhängerschaften sind dabei – je nach ideologischem Blickwinkel – die diszipliniertesten bzw. dogmatischsten Wählerschaften. Ihre mit Abstand beliebteste Kombination lautet: zwei linke Kandidaten (siehe auch Lutz 2012). SVP und glp hingegen schrieben in mindestens 60 Prozent der Fälle noch einen Kandidaten aus einem anderen Lager auf den Wahlzettel. [7]

Gewiss hat dies auch mit dem Kandidatenangebot zu tun: Kaum je traten zwei rechte Kandidaten in einem Kanton an, ein ausschliesslich rechtes Ticket ist demnach per se seltener möglich als ein linkes Ticket. Hinzu kommt, dass solche Ergebnisse immer auch von der Definition der Lagergrenzen abhängig sind.[8] Während all dies bei der SVP-Wählerschaft zu einem möglicherweise zu hohen Anteil an Proporzwählern geführt haben könnte, ist dies bei glp-Wählern wohl kaum der Fall. Eine Mitte-Kombination wäre für glp-Wähler in den meisten Kantonen möglich gewesen, gleichwohl entschieden sich viele von ihnen für eine lagerübergreifende Kombination. Sie sind demnach die Hüter des Proporzgedankens.

Abbildung 3:

Die Nachwahlbefragung zu den nationalen Parlamentswahlen 2015 lief zwischen dem 16. und 18. Oktober 2015 auf den Webseiten der Medien von Tamedia. Für die vorliegende Auswertung wurden die Angaben derjenigen Befragten berücksichtigt, die sich bis Sonntag Abend um 17.00 Uhr beteiligt hatten. Insgesamt beteiligten sich bis zum besagten Zeitpunkt 39’828 Personen an der Umfrage. Rund 37’700 gaben dabei an, an den Wahlen teilgenommen zu haben.

Die Beschränkung auf den ersten Wahlgang hat zwei Gründe: Erstens, (leider) fehlen Daten zum zweiten Wahlgang. Zweitens, wird in zweiten Wahlgängen das strategisch-verhindernde Wählen zu einem zentralen Beweggrund. Wer in Zürich beispielsweise als SP-Wähler auf Noser setzte, tat dies möglicherweise nicht um des Proporzes willen, sondern weil er den SVP-Kandidaten Vogt verhindern wollte. Eine solche Verhinderungstaktik ist natürlich schon im ersten Wahlgang denkbar, aber aufgrund der unterschiedlichen Wahlsituation (in Majorzkantonen ist ein absolutes Mehr nötig, zudem ist noch keiner der Sitze vergeben, etc.) weniger unwahrscheinlich.

[1] Den Ständeratswahlen wurde generell “seitens der Forschung bisher relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt”, schreibt etwa Georg Lutz (2014) im Handbuch der Schweizer Politik.

[2] Die Berechnung der Stimmkraftausschöpfung ist nicht ganz so einfach. Man kann nämlich von unterschiedlichen Gesamtheiten ausgehen: (1) Das Total aller Kantone (ohne Berücksichtigung der speziellen Situation in den Halbkantonen), (2) das Total aller Kantone mit zwei Ständeratssitzen. Weiter kann man die Anteile (a) am Total aller eingelegten Wahlzettel oder (b) aller gültigen Wahlzettel ermitteln. Das obengenannte Total bezieht sich auf (2) und (b). Hinzu kommt, dass gültige Wahlzettel kantonal unterschiedlich definiert werden.

[3] Die Anteile beziehen sich stets auf die Gesamtheit derer Kantone, bei denen ein Kandidat der jeweiligen Partei auch tatsächlich antrat.

[4] In den Halbkantonen ist eine ausgewogene Wahl aus naheliegenden Gründen nicht möglich.

[5] Ausserdem sind SP und FDP nicht nur „nominell“ unterschiedliche Parteien; sie vertreten für die meisten Wähler sichtbar unterschiedliche Positionen.

[6] Ein Linkswähler hätte Jositsch und Girod, ein mittiger FDP-Wähler Noser und Bäumle (o.a.) wählen können.

[7] SVP-Wähler schrieben vergleichsweise häufig Vereinzelte, d.h. nicht offiziell nominierte Kandidaten auf den Stimmzettel. Um welche vereinzelte Kandidaten es sich hierbei handelte, ist jedoch unbekannt. Deshalb ist der Anteil lagerübergreifendes Stimmverhalten bei der SVP schwieriger zu bestimmen als bei anderen Parteien.

[8] Würde man die FDP dem rechtskonservativen Lager hinzuzählen, sähen die Resultate anders aus – indes, keineswegs plausibler. Die “unheilige Allianz” Links-Rechts käme dann viel häufiger vor (z.B. Noser und Jositsch), deutlich öfter als dies etwa im Parlament der Fall ist.

Bild: Parlamentsdienst