Wie gerecht ist das Schweizer Wahlsystem?

Adrian Vatter

8th October 2015

Wahlsysteme prägen entscheidend den Charakter eines politischen Systems. In der Schweiz beeinflussen Wahlkreisgrössen und die Listenverbindungen besonders stark, wie Stimmen in Mandate umgewandelt werden. Das System benachteiligt kleine Parteien und belohnt Bündnisse. Nun wird eine Reform diskutiert.

Wahlsysteme legen die Spielregeln für Wahlen fest. Die Gestaltung des Wahlsystems ist deshalb auch immer eine zentrale Machtfrage, die darüber entscheidet, welche politischen Gruppen wie viele Sitze im Parlament gewinnen. Bei den alle vier Jahre stattfindenden Nationalratswahlen gilt das Proporzwahlsystem: Die Mandatszahl einer Partei richtet sich im Grundsatz nach dem prozentualen Stimmanteil. Ausdruck des stark föderalen Charakters des Wahlsystems ist zudem der Grundsatz, dass jeder Kanton einen eigenen Wahlkreis bildet und mindestens einen der insgesamt 200 Sitze erhält. Die Mandate werden unter den Kantonen im Verhältnis zu ihrer gesamten Wohnbevölkerung verteilt. Im Weiteren gilt die Einzelstimmenkonkurrenz: Der Wähler hat so viele Einzelstimmen, wie in seinem Wahlkreis Nationalratssitze zu vergeben sind. Da er diese frei auf die Kandidierenden verteilen darf, hat er äusserst grosse Gestaltungsfreiheiten in der Auswahl und Bevorzugung von Mandatsanwärterinnen.

Wichtig sind auch die Listenverbindungen. Dies sind Zusammenschlüsse von verschiedenen Parteilisten, die bei der Mandatsverteilung wie eine einzige Liste betrachtet werden. So soll eine bessere Verwertung der Reststimmen gewährleisten werden.

In kleinen Kantonen haben es kleine Parteien schwer

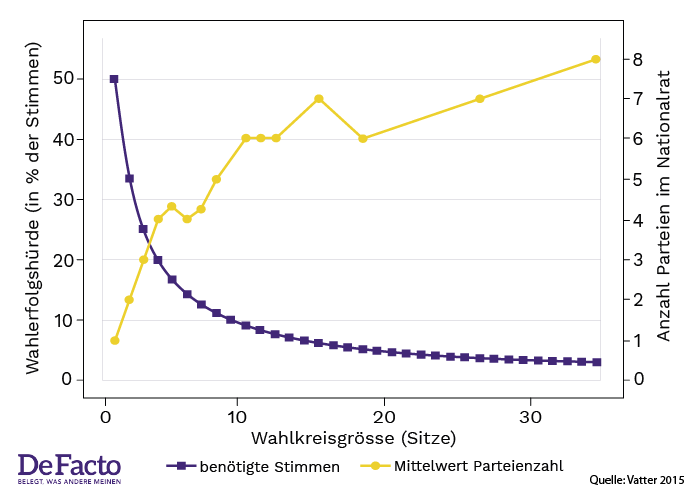

Diese Regeln haben unterschiedliche Effekte auf die Umwandlung von Stimmen in Mandate. Von herausragender Bedeutung sind die erwähnte Einteilung und die Grösse der Wahlkreise. Letztere wird an der Anzahl der zu vergebenden Mandate gemessen. Die Wahlerfolgsschwelle gibt an, wie viele Wählerstimmenanteile es braucht, damit eine Partei in einem Kanton mindestens einen Sitz im Nationalrat gewinnt. Diese Schwelle schwankt durch die Unterschiede in den Bevölkerungsgrössen zwischen den Kantonen beträchtlich: In den bevölkerungsschwachen Kantonen Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden wird nur ein einziges Nationalratsmandat vergeben. Sie kennen faktisch ein Mehrheitswahlsystem, denn es wird der Kandidierende gewählt, welcher die meisten Stimmen erhält. Damit weichen die Anteile der erhaltenen Sitze von denjenigen der Stimmen oft beträchtlich ab. Anders sieht es in den grössten Kantonen aus, wo die Wähler- und Sitzanteile annähernd übereinstimmen. So braucht es bei den eidgenössischen Wahlen 2015 im Kanton Zürich mit 35 zu vergebenden Sitzen weniger als drei Prozent der Stimmen, um einen davon zu gewinnen. Die Wahlerfolgshürde ist hier also wesentlich niedriger als in kleineren Kantonen.

Wahlkreisgrösse und Wahlerfolg im Nationalrat

Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 1 dargesellt: Sie zeigt einerseits die direkte Beziehung zwischen der Wahlkreisgrösse (Anzahl zu vergebender Sitze) und der Wahlerfolgshürde, andererseits den indirekten Zusammenhang zwischen der durch die Wahlkreisgrösse bedingten Wahlerfolgshürde und der Anzahl Parteien, die einen Wahlkreis im Nationalrat vertreten.

Während die kleinen Kantone mit wenigen Sitzen pro Wahlkreis nur ein bis drei grosse Parteien in den Nationalrat entsenden, sind es in den sieben bevölkerungsreichsten Kantonen mit grossen Wahlkreisen sechs oder mehr Parteien. Die Wahlkreisgrösse beeinflusst also nicht nur die Fragmentierung des Parteiensystems deutlich. Sie benachteiligt vor allem die kleinen Parteien stark und schränkt damit den Wettbewerb zwischen den Parteien ein oder hebt ihn in kleinen Kantonen manchmal ganz auf.

Die Stimmenverrechnung durch das Hagenbach-Bischoff-Verfahren verstärkt diesen Effekt noch, denn die Berechnung bevorzugt grosse Parteien leicht und benachteiligt die kleinen und kleinsten dementsprechend. Je höher die Wahlerfolgsschwelle ist, umso ungleicher sind die Chancen unter den Parteien verteilt, Mandate zu gewinnen. Während nämlich die grossen Volksparteien wie die FDP, CVP und SPS, aber auch Parteien mit lokalen Hochburgen (wie lange Zeit die Liberalen in der Westschweiz oder die CVP in der Innerschweiz) von einer hohen Eintrittsschwelle profitieren, gehören kleinere Parteien wie etwa die Grünen oder die EVP zu den Verliererinnen.

Von Listenverbindungen profitiert das rot-grüne Lager

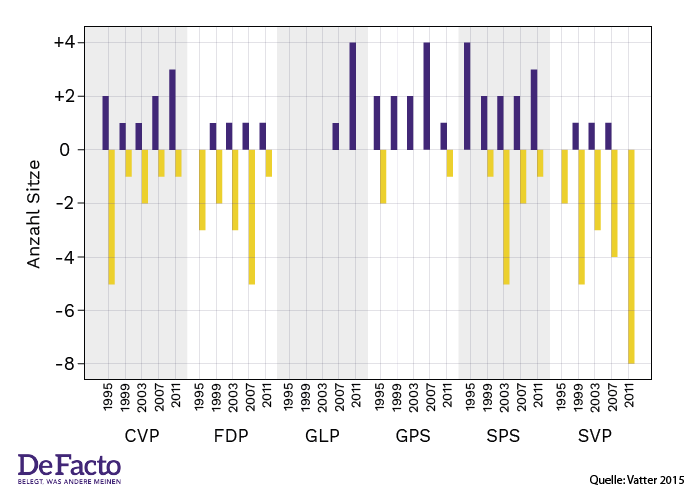

Dieser Ungleichheit können Listenverbindungen entgegenwirken: Der Zusammenschluss kleinerer Parteien zu einem gemeinsamen Bündnis soll vor allem verhindern, dass ihre Stimmen verloren gehen. Die Ergebnisse der Nationalratswahlen der letzten Jahre machen deutlich, dass der Einsatz von Listenverbindungen bedeutsam für den Wahlerfolg der Parteien ist, wobei diese ganz unterschiedlich davon profitieren (siehe Abbildung 2). Das rot-grüne Lager nutzt dieses Instrument konsequent und hat damit im Durchschnitt pro Legislaturperiode rund fünf Sitze allein der Möglichkeit von Listenverbindungen zu verdanken. Dies ist nicht nur Ausdruck von beträchtlichem wahltaktischem Bündnisgeschick, sondern hängt auch mit der starken parteipolitischen Zersplitterung des rot-grünen Lagers und gleichzeitig politischer Geschlossenheit aufgrund hoher ideologischer Gemeinsamkeiten zusammen.

Abbildung 2: Sitzgewinne und -verluste der Parteien durch Listenverbindungen bei den Nationalratswahlen 1995-2011

Grundsätzlich profitiert innerhalb einer Listenverbindung jeweils die grösste Partei, während aus Unterlistenverbindungen besonders Kleinparteien Nutzen ziehen. Umgekehrt gehen diese Sitzgewinne in der Regel auf Kosten derjenigen grossen Parteien, die alleine antreten.

Dies gilt insbesondere für die (rechts-)bürgerlichen Parteien wie die SVP und FDP, die politisch deutlich heterogener und gleichzeitig parteipolitisch weniger fragmentiert sind als die links-grünen Gruppierungen. Insgesamt stärkt die freie Listenform mit der Möglichkeit der Listenverbindung zwischen einander ideologisch nahestehenden Parteien die Partizipations- und Inklusionsfunktion des Wahlsystems im Sinne der ausgebauten Möglichkeiten für die Wählenden, ihre Präferenzen im Idealfall möglichst genau auszudrücken. Gleichzeitig schwächen diese Instrumente aber die Stellung, Geschlossenheit und Rolle der Parteien im politischen System, da nicht mehr sie alleine über die gewählte Reihenfolge der Kandidierenden entscheiden können.

Neues System könnte Wählerwillen genauer abbilden

Der Anspruch eines proportionalen Wahlsystems ist die möglichst präzise Übersetzung von Wählerstimmen in Parlamentssitze. Dieser Repräsentationseffekt könnte durch die Anwendung des biproportionalen Wahlverfahrens «doppelter Pukelsheim» verbessert werden, das bereits in den Kantonen Zürich, Aargau, Schaffhausen, Nidwalden, Zug und Schwyz eingeführt wurde. Bei diesem System wird bei der Auszählung in einer ersten Runde der gesamte Kanton behandelt, als ob er ein einziger Wahlkreis wäre: Die Stimmen, die für eine Partei abgegeben wurden, werden aus allen Kreisen zusammengezählt und daraus die Anzahl gewonnener Sitze berechnet. Erst in der zweiten Verteilrunde wird festgelegt, in welchen Wahlkreisen die Partei ihre Sitze erhalten. Dadurch gehen in kleinen Wahlkreisen die Stimmen für kleine Parteien nicht verloren.

Auf nationaler Ebene würde der «doppelte Pukelsheim» zu mehr proportionaler Gerechtigkeit, einer besseren Vertretung kleinerer Parteien und einer grösseren Parteienauswahl in kleineren Kantonen führen. Die kleinen Parteien würden profitieren, während die grossen Parteien tendenziell Sitze abgeben müssten. Die zunehmende Nationalisierung von Wahlen und das Verschwinden kantonaler Parteibesonderheiten sprechen für eine solche Änderung des Wahlsystems. Eine Reform würde zu einer verbesserten Erfüllung der wichtigsten Funktion des Verhältniswahlsystems führen, nämlich die Erreichung eines möglichst präzisen Spiegelbilds der Wählerschaft im Parlament. Mit der Beibehaltung der kantonalen Wahlkreise würde dabei der kantonalen Autonomie Rechnung getragen.

Gefahr zunehmender Instabilität

Über eine allfällige Wahlsystemanpassung wird in jüngster Zeit in der Öffentlichkeit und in der Politik diskutiert. Es stellt sich allerdings die Frage, ob eine derartige Stärkung der Repräsentationsfunktion nicht gleichzeitig eine weitere Parteienzersplitterung, eine Schwächung der gemässigten Mitteparteien und eine zunehmende Instabilität der Regierungsbildung durch das Parlament begünstigt. Dies würde neben der Minderung der Partizipationsfunktion aufgrund des bisher praktizierten Verbots von Listenverbindungen beim doppelt proportionalen Verrechnungsverfahren eine andere und für die Schweiz zunehmend wichtige Kernfunktion von Wahlsystemen schwächen: die regierungsbildende Konzentrationsfunktion.

Hinweis: Dieser Text erschien auch in “UniPress – das Wissenschaftsmagazin” (Heft-Nr. 165). Eine längere Fassung des vorliegenden Beitrags ist in „Die Volkswirtschaft“ Nr. 5/2015, S. 34-39, erschienen.

Referenzen:

-

Adrian Vatter (2015). Wenn die Regeln die Resultate bestimmen: Die Wirkungen des schweizerischen Wahlsystems auf die Wahlerfolge und Repräsentation der Parteien, in: Markus Freitag und Adrian Vatter (Hg.). Wahlen und Wählerschaft in der Schweiz. NZZ Libro. Zürich, S. 41-69.

Foto: Parlamentsdienste 3003 Bern, parlament.ch